[Opinion] 눈부신 그림자를 껴안는 법 [도서/문학]

-

《무언가 주고받은 느낌입니다》는 직접 구한 첫 시집이자, 스스로 ‘시’에 대해서 탐구해볼 수 있었던 책이다. 이제껏 배워온 시 읽는 법을 완전히 버릴 수 있게 해줬다는 뜻이다.

어떤 마음으로 서점에서 시집을 들어올리게 되었는지, 당시의 기억은 흐릿하지만 조금 부담스러웠던 것 같다. ‘시'라는 건 만든 이의 생각이나 느낌을 아주 간결하게 축약한 것이라고 배운 탓이다. 시간이 지나 시를 대함에 있어 완벽한 해석이란 있을 수 없으며머리로만 이해하려는 것이 터무니 없음을 깨닫게 되었다. 그 불가능함을 인정하게 되었을 때 비로소 부담을 조금 내려놓고 시를 즐기게 되었다.

긍정적인 시어에 동그라미를, 화자가 경계하는 대상에는 세모를 쳐가며 작품을 읽어 나가던 때와 달리 단어 하나, 문장 하나에 귀를 기울이고 상상해보는 것을 즐기게 된 것은 아마 이 시집 덕분일 것이다. 박시하 시인의 《무언가 주고받은 느낌입니다》를 내 멋대로 해석해보고 좋아하는 시를 몇 편 공유하고 싶다. 어차피 완벽한 해석은 없으니 당당하게 떠들어 보려고 한다.

지워지는 대화

시인 박시하는 사라지는 것들에 대해 노래한다. 사라지는 것은 많다. 날아가는 새도 물고기도 죽고, 구름도 흩어지고 별들은 떨어지고 쇼팽도 이미 오래전에 사라졌다. 그는 곧 죽음을 맞이할 혹은 이미 죽어 없어진 것들에게 자꾸만 말을 건넨다. 특별하게 느껴지는 건 시인이 무응답의 적막까지도 물음으로 채워버린다는 것이다. 대화에 대한 그의 열망은 <디어 장폴 사르트르>에서 특히 두드러진다.

무언가 주고받은 느낌입니다.

...

거기에서 헤세와 당신, 불쌍한 로캉탱, 보부아르와 내가

지워지는 대화를 나누고 있을지 누가 알겠습니까?

먹먹한 사랑을 각자 가슴에 품고

알리지 못한 비밀을 읊조리며

들리지 않는 노래를 토해내겠지요.

편지의 양식으로 쓰인 시는 결코 발송되지 않았을 테지만 갖은 질문과 추측을 통해 사르트르의 죽음에 서슴지 않고 다가간다. 사실 죽음과의 대화는 쉽지 않다. 벽에다 대고 소리치는 것처럼 무의미하기 때문이다. 그러나 이러한 시들이 갑갑하게 느껴지지 않은 이유는 대답을 전제로 하지 않기 때문이다. 이는 더 큰 자유를 가능하게 한다. 과감하고 때로는 무례한 질문들도 던져볼 수 있기에 죽은 대상에 대한 혼잣말은 자유롭다.

틈새

죽음의 이미지를 지속적으로 바라보는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. “슬픔의 얼굴”이 “없는 목소리로 노래하는 법”을 가르쳐 주었듯이, 죽음에 가까이 가는 순간 고통을 먼저 만나기 때문이다. 그럼에도 불구하고 죽은 것들에게 말을 거는 이유가 무엇일까. 기꺼이 그 괴로움을 견디려는 이유가 무엇일까. <일요일의 눈1>에서는 “하늘의 틈이 벌어지고 끝없는 눈이 내린다."

틈이라는 시어에서 문득 과자 봉지를 뜯는 모습이 떠올랐다. 과자를 먹기 위해 나는 봉지를 뜯는다. 찢어진 틈으로 손을 뻗어꺼낸다. 꽤 사소한 비유이지만 만남은 하나의 파괴를 통해 가능한 것이 아닐까. 틈새를 만들기 위해서는 어떤 것의 원래 모습을 조금 흐트러뜨려야 한다. 그것은 어떤 아픔을 동반한다. 우리는 살면서 정든 사물과 사람과의 죽음과도 같은 이별을 만난다. 그러나 모든 이별과 죽음은 늘 같지 않고 아프다. 흔히 시간을 죽음에 이르는 병이라고 불리는 이유가 여기 있다.

무지개다리 끝엔 사랑이

노래를 부르자

이 긴 줄이 매달린 곳은 어디일까에 대해

<수어사이드 송>, 부분

죽음에 대해 노래하는 “이 긴 줄” 끝에는 무엇이 있을까? 또 시에서 계속해 등장하는 롤로와 메이는 누구인가? 롤로와 메이는 여러 모습으로 등장한다. 새, 자연, 장소, 사람 등 다양하다. 이렇게 보면 그들의 존재 자체는 중요한 것처럼 보이지 않는다. 그들은 상실된 것으로, 대답없는 청자라는 것이 더 중요한 것처럼 느껴진다.

죽음에 대한 이미지는 어둠, 그림자, 지워지는 것으로 표현된다. 무언가를 지워내는 행위는 그것을 더 자세히 들여다보기 위함임을 앞서 말했지만 사실 이러한 태도는 상실을 더 슬프게 만드는 것 같기도 한다. 필연적으로 아플 수밖에 없는 운명에 처한 인간은 그것을 직시하는 것 외에는 선택지가 없다. 이런 걱정을 하는 내게 시인은 어떠한 해결책을 내놓지 않는다. 오히려 세상의 어두운 면을 구경만 하고 있는 것이 수동적으로 보이기까지 한다.

시 외에도 많은 예술작품을 접할 때, 종종 교훈을 찾는데 급급하다. 작품이 어떤 메시지를 담고 있는지, 전달하고자 하는 바가 뭔지, 그것이 나에게 어떤 가르침이 될 수 있는지를 알려든다. 그러나 작가가 다르다고 생각한 이유는 그의 태도에 있다. 죽음이라는 우울함을 그는 있는 그대로 보존하고자 한다. 그것을 보기 위해 많은 것을 지우고 죽이고 하지만 죽음 자체는 재단하지도 않고 “영영 사라져버렸다”고 말할 뿐이다.

어찌 보면 참으로 수동적인 자세이기도 하지만 우리가 새로운 생을 만날 때 자연스럽게 받아들이듯이 시인도 죽음에게 공평한 대우를 해주고 싶었던 것 같이 아닐까. 무언가를 재단해야 의미를 알아낼 수 있다고 보는 나와는 너무나도 거리가 먼 생각이라 충격이기도 했다. 시인은 어찌 이리도 절실히 고통을 직시하려 하는지.

그렇다면 다시, 롤로와 메이는 누구인가? 롤로는 메이메이하며 울고 메이는 그것을 듣지도 보지도 못한다. 그런 롤로의 삶에는 어떤 의미가 있을까. 누구나 돌아오지 않는 대답을 기다린 적이 있을 것이다. 노래는 몸부림이다. 사르트르가 삶을 구토라고 했던 것처럼 시인은 필연적으로 시를 뱉는다.

그 기다림의 시간은 내가 느낀 바, 사랑이다. 긴 줄, 무지개다리처럼 보였던 그 긴 줄 끝에는 사랑이 있다고 믿는다. 롤로와 메이의 노래가 마냥 슬프게 들리지 않았던 이유는 이들이 사랑을 보여주기 때문이다. 지워진 대화를 하고서도 상실의 씁쓸함은 있으나 외로움을 느끼지 않았던 건 계속해서 거부했기 때문이다.

롤로의 얼굴을 그리지 않은 것을 후회해.

그려버리면 달아날 것 같아서......바다로 왔어.

슬픔을 가져왔으니 혼자가 아니야.

<이사1>, 부분

한 발자국 더 나아가, 사랑에 대한 현대인들의 문제는 사랑을 하는 것보다 사랑의 대상이 되는 데에 관심이 있다는 점에서 시작된다. 어떻게 하면 더 사랑을 받을 수 있을까에 대해 걱정하기 보다 박시하 시인은 사랑을 주는 것의 아름다움을 깨우쳐 준다.이는 내가 그리고 싶은 어떤 삶의 자세와 닮아 있다. 시인은 죽음을 떠안기 위해 더 아래로 내려간다.

비 오기 전에는

낮은 바람이 불어왔다

생을 가로지르며

슬픔을 무찌르는 로맨스를

믿은 적도 있다

어떤 감정도

목숨보다 절실하지는 않은데

사랑

던져야 할 것들이 많아서

높고 아름다운 것

빛에 눈이 멀기 전에

습기에

이끌려 내려왔다

낮은 지대에서

사랑

하는 것이 더 좋았다

끈끈하고 더러웠기에

던져버릴 수 있는 것도 더는 없었기에

알몸으로 돌아갔다

세상에서 가장 비싼 고통의 옷을

입으려고 했다

<저지대>, 전문

시간의 부산물, 덧없음

여기서 죽음은 그림자로 등장한다. 아무도 모르는 미지의 것이라는 점에서 죽음은 어둠의 속성과 닮아 있다. 그러나 그림자는 사실 무서운 것이 아니다. 실재하는 모든 것에는 그림자가 따르는 법이다. 그림자가 있다는 것은 존재한다는 의미이기도 하다. 이러한 단순한 사고의 전환은 박시하 시세계의 사유의 탑돌이를 몇 번이고 서성인 결과가 아닌가 싶다. 인생은 덧없고 우리에겐 스치는 지나가는 사랑이 있을 뿐이다. 그 사랑은 우리를 녹이기에 충분하며 죽음을 따뜻한 안식이라는 생각도 가능하게 한다.

시인의 이야기는 내가 찾던 목소리이다. 울먹이는 목소리보단 어딘가 단정적이고 차분한 목소리로 롤로와 메이를 부른다. 어떤 상실이 오더라도 담담하게 다가가 지켜보는 시점으로 이야기 한다. 그럼에도 아픔을 여실하게 표현한다는 점에서 유한한 우리 삶에 무엇이 중요한지를 생각해보게 한다.

입술이 한 방향일 때에도

살짝 어긋났지

하나가 되면 뗄 수 없을까봐

....

롤로는 죽었지

침묵의 불에 타 죽었지

여기서부터 노래는 시작된다.

<미친 잠>, 부분

타자와의 일체, 즉 사랑하는 것마저도 두려워 하는 듯 하나, 이내 다른 시와도 같이 마지막 구절에서는 시작을 노래한다. 여기서 시작은 start의 의미와 詩作(시를 짓다)의 의미를 모두 담고 있는 듯하다. 시간은 죽음과 삶이라는 산물을 낳고 사랑으로 인해 덧없음은 부산물이다. “밤의 바다”는 밀려오고 또 밀려온다. “죽어야 따스해질 밤의 바다”로 향해 끊임없이 달려드는 것은 사랑을 갈구하는 파도다. 파도는 “마르지 않았다.” 앞서 이야기 한 것처럼, 틈을 만드는 것은 아프다. 그 틈새로 보는 것은 슬프다. 그러나 슬픔은 아름다움의 지워짐으로 비롯되는 것이므로 인생은 덧없고 두려워 할 것이 아니다.

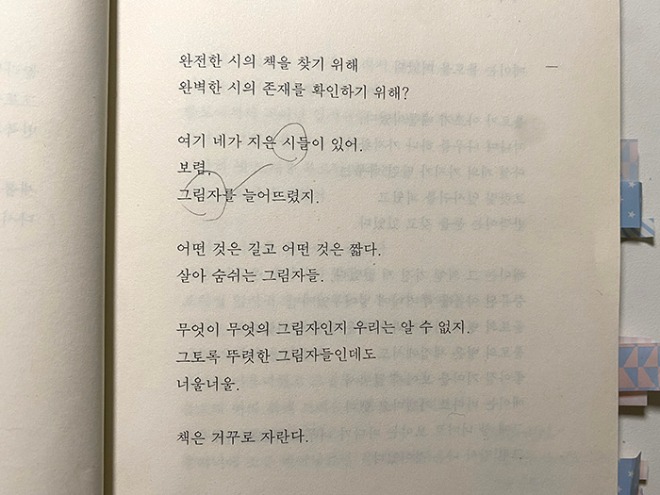

눈부신 그림자를 껴안는 법

책이 축조된다.

그림자가 길어지는 동안 책은 넓어지고 검어지고 따뜻해진다.

침묵 속에서 좁아지고 점점 밝아진다.

어째서 이렇게 환한 거야?

커튼을 드리운 창 앞에서

누구도 롤로의 질문에 대답하지 않는다.

...

시들어버린 식물의 재 안에서 부서지는 흰 빛.

어디엔가 있지, 완성된 시의 책이.

<롤로와 메이의 책>, 부분

한 권의 책이 만들어 지는 것은 시간을 필요로 한다. 시인 박시하는 여러 질문을 던지면서도 스스로 대답을 찾지 않았을까. 혹은 미처 알지 못하는 것에 대해 롤로처럼 아쉬워 할 수도 있겠다. 그럼에도 희망의 끈을 놓지 않는 것이 가장 좋아하는 점 중 하나다. 완성된 시의 책을 찾아서 여전히 죽음으로 다가가는 그를 존경한다.

생을 낳고 죽음을 낳는 눈부시고도 지독하게 어두운 죽음, 그 그림자를 무서워하지 않고 손을 뻗어 보는 것은 내가 아닌 다른 이에게로 다가가는 것과 같다. 타인은 나에게 완전히 미지의 세계이기 때문이다. 그렇게 다가가다 보면 데이고 상처 입고 이별하고 일종의 죽음을 체험할 것이다. 그럼에도 그 행위가 주는 그늘은 왠지 따뜻하고 축축할 것 같은 예감이 든다.

언젠가 박시하 시인보다도 가까이 죽음의 이목구비를 구별할 수 있는 때가 온다면 그 그림자를 껴안아 볼 수 있지 않을까. 그러한 희망을 인지하는 것이 눈부신 그림자를 껴안는 법이다. 그 얼굴이 실은 내 얼굴과도 닮아 있을 수도 있다. <은하유령계> 속 유령의 얼굴을 쓰다듬으며 “사랑이 어울리는지 가늠해 볼 것이다”. 진부하긴 하지만 다 읽은 시집을 내려놓으면서 그 제목처럼 무언가 주고받은 느낌이 든다.

Thank you and you are welcome.

[한승하 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.>

[한승하 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록