[Opinion] 꼭 안아주고 싶은 시간 - 건축학개론, 2012 [영화]

-

건축학개론

Architecture 101, 2012

감독 : 이용주

배우 : 엄태웅, 한가인, 이제훈, 배수지

생기 넘치지만 숫기 없던 스무 살, 건축학과 승민은 ‘건축학개론’ 수업에서 처음 만난 음대생 서연에게 반한다. 함께 숙제를 하면서 차츰 마음을 열고 그녀와 친해지지만, 마음을 표현하는데 서툰 승민은 결국 작은 오해로 인해 서연과 멀어지게 된다. 그리고 15년 후, 건축가가 된 승민 앞에 서연이 불쑥 찾아온다. 그녀는 승민에게 자신의 집을 설계해달라고 말한다. 결국 그녀의 부탁을 받아들인 승민은 서연과 함께 집을 완성해가고, 두 사람은 스무 살이던 그때의 감정을 떠올리기 시작한다.

***

영화의 한 장면을 떠올린다.

결혼을 하게 된 승민은 며칠 후면 미국으로 떠난다. 어머니가 차려 준 마지막 저녁식사를 마치고 승민은 집 앞에서 홀로 담배를 태운다. 자신이 떠나면 혼자 남겨질 어머니 생각에 그는 마음이 불편하기만 하다. 그때 그의 눈에 한쪽 모서리가 망가진 대문의 문짝이 들어온다. 언젠가 그가 홧김에 발로 차버린 그 문짝이었다. 가만히 바라보던 승민은 망가진 모서리를 감싸 쥐고 고치려 애를 쓴다. 눈물이 핑 돈다. 낡은 대문 앞에서 쪼그려 앉은 채로 그는 그렇게 숨죽여 운다.

아무리 애를 써도 돌이킬 수 없는 순간이 있다. 게임 < Last day of June >에서 사고로 아내를 잃은 ‘칼’은 그녀를 구하기 위해 과거로 돌아가 사고를 막으려 애를 쓴다. 하지만 그런 그의 노력에도 불구하고 미래는 바뀌지 않는다. 낙담한 그에게 세상은 나지막하게 말한다. 세상엔 변하지 않는 것도 있어요.

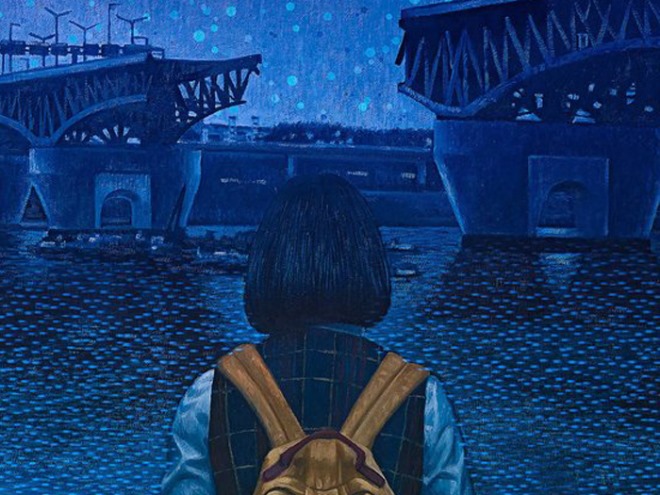

영화 <벌새>에서 주인공 은희는 언니와 언니의 남자친구와 함께 얼마 전 무너진 다리를 보러 간다. 그 사고에서 은희는 동경했던 한문 선생님 ‘영지’를 잃었다. 이제 그녀는 영지가 건넨 따스한 말을 통해 위로받을 수 있었던 그 시절로 결코 돌아가지 못한다. 상처투성이였던 은희의 열네 살은 지워지지 않은 흉터를 간직한 채로 다음 해를 맞이하게 될 것이다. 성장이라는 불가항력 앞에서 그렇게 그녀는 떠밀리듯이 살아갈 수밖에 없다.

하지만 떠밀리는 와중에도 누군가는 돌이킬 수 없는 것들을 향해 애를 쓴다.

의무소방원으로 소방서에서 일할 때였다. 친하게 지내던 선임 하나가 있었는데 이건 그가 들려준 이야기였다. 산악구조 출동이었다. 산 중턱에서 거동이 불편해 움직이지 못하는 환자가 있다는 신고였다. 무거운 장비들을 주렁주렁 들고서 함께 지원 나온 구조대원들과 산을 오른 지 얼마나 되었을까. 곧이어 그들은 나무에 기댄 채로 가쁜 숨을 내쉬는 젊은 남자 한 명을 발견했다. 발목이라도 삐었겠거니 하는 짐작으로 구급대원이 다가가 아픈 곳을 물었다. 그러자 머뭇거리던 환자의 입에서 낯선 이름이 튀어나왔다.

Amyotrophic Lateral Sclerosis. 일명 근위축성측색경화증. 운동신경세포만을 골라 사멸하는 질환으로 유명 야구선수의 이름을 따 ‘루게릭병’이라고도 부른다. 환자의 말에 눈에 띄게 말라 보이던 그의 몸이 선임의 눈에 들어왔다. 루게릭병 환자였던 그는 더 늦기 전에, 마지막으로 제힘으로 등산을 하고 싶어 이 무모한 여정을 시작했다고 한다.

그의 이야기에 함께 출동했던 소방대원 모두가 침묵했다. 비록 정상을 오르는 일에는 실패했지만, 언젠가 바싹 말라버릴 몸이었지만 그럼에도 불구하고 그는 지금 이 순간을 위해 최선을 다했던 것이다.

살면서 한 번쯤, 그것이 자의든 타의든 간에 누구에게나 돌이킬 수 없는 순간이 온다. 한순간의 얄팍한 오해로 자신의 사랑이 실패했다는 걸 알게 된 승민이 취한 행동은 서연을 멀리하는 것이었다. 자신이 가진 가장 아픈 말을 골라 그녀에게 상처를 줬고, 첫눈이 오는 날 만나자던 그녀와의 약속도 외면했다. 그렇게 승민에게 첫사랑은 ‘썅년’이 되었다.

그리고 15년이 지난 어느 날, 마치 거짓말처럼 서연은 다시 승민의 앞에 나타났다. 오랜만에 만난 그녀는 그에게 집을 지어달라고 한다. 함께 집을 지으며 두 사람은 이번에도 서로에게 같은 마음을 품는다. 하지만 현재의 승민에겐 결혼을 약속한 사람이, 서연에겐 아픈 아버지가 있다. 달콤했던 그 시절은 이미 지나가버렸다. 그들이 서로에게 품었던 애틋한 감정 역시 15년 전, 그들이 빈 집에서 함께 심었던 씨앗과 함께 죽어버렸다.

평생 여기서 고생만 했는데 이 집이 지겹지도 않느냐며 소리치는 승민에게 어머니는 이렇게 말한다. “집이 지겨운 게 어디 있어. 집은 그냥 집이지.” 그렇다. 맞는 말이다. 한때는 미치도록 떠나고 싶었고, 그래서 문짝까지 부수어 가며 시위도 벌여 봤지만 집은 여전히 그 자리에서 그냥 집이다. 사랑도 마찬가지다. 상처받고 깨부숴진 사랑도, 썅년이라 불렀던 사랑도 시간이 한참 흐른 후엔 그저 ‘사랑’일뿐이다.

아련하고 그리운 대상이 된다. “첫사랑이 잘 안되니까, 첫사랑이지. 잘 되면 첫사랑이냐.” 영화 속에서 납득이는 이렇게 말한다. 첫사랑이라는 달콤한 단어에는 기본적으로 실패가 전재되어 있다는 뜻이다. 그런 이유로 <건축학개론>은 단순히 첫사랑의 아련함을 이야기하는 영화가 아니었다. 이건 실패한 사랑을 대하는 방법에 관한 영화였다.

엄마가 차려준 마지막 저녁을 먹고 나서, 집 앞에서 홀로 담배를 태우던 승민은 오래 전 자신이 망가뜨린 대문 한 짝을 발견한다. 가만히 문짝을 바라보던 승민은 모서리를 감싸 쥐고 고치려 애를 쓴다. 승민이 서연의 집을 지어주는 것도 같은 맥락이다.

집을 지어달라는 서연의 부탁에 승민은 집을 완전히 허물고 다시 짓는 게 아니라, 뼈대를 남기고 살을 덧붙이는 증축을 한다. 그녀와의 사랑을 부정하는 대신에 뒤늦은 고백을 한다. 그렇게 해서 구멍이 난 채로 방치되어 있던 그들의 사랑을 원숙하게 마무리하려 한다. 다시 말해 승민에게 무언가를 고치는 행위는 상처받고 부끄러웠던 과거를 통째로 끌어안으려는 노력이었던 셈이다.

첫사랑을 추억한다는 건 우리가 좋아했던 누군가를 떠올리는 것만이 아니다. 그/녀를 바라보며 느꼈던 감정들, 바보 같은 추억들을 모두 떠올리는 일이다. 따라서 첫사랑을 생각한다는 건 누군가로 대표되는 인생의 한 시절을 반추하는 것과 같은 의미다. 그러니까 <건축학개론>이 진짜로 말하고자 했던 건 우리가 잃어버린 시간들에 대해서다. 그런 이유로 승민과 서연은 서로를 끌어안는 대신 상처투성이였던 그 시절을 받아들이고 마음 깊이 껴안기를 택한다.

다시 < Last day of June >으로 돌아가서. 아무리 애를 써도 바꿀 수 없는 과거와 미래 앞에서 ‘칼’은 어떤 선택을 한다. 떠밀리듯 나아가는 와중에도 누군가는 선택을 하고, 돌이킬 수 없는 것들을 품는다. 자신을 떠미는 것들을 내치고 스스로의 걸음으로 나아간다. 어차피 상처받은 과거를 돌이킬 수 없다면 기꺼이 끌어안으리라. 세상에서 가장 아름다운 이야기란 무엇인가. 그건 바로 아무리 애를 써도 바꿀 수 없는 것들을 위해 노력하는 사람들의 이야기다. 루게릭병 환자가 산을 오르듯. 망가진 집을 다시 고치듯.

[이중민 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록

댓글1-

인아

- 2020.08.06 08:40:41

- 답글

- 신고

-

- 순수함이 사라진 요즘 시대에 ... 아련한 기억을 소환해 봅니다.

-

0

0

0

0