[Opinion] 20년 만에 만난 책 [도서/문학]

-

책의 표지 상태는 거짓말을 하지 않는다

정신없던 날들이 지나가고 갑자기 책이 읽고 싶어졌다. 항상 가던 도서관에 가서 천천히 책등을 훑어보다가, 이번에는 인기 도서를 읽어 보고 싶어 검색대로 갔다. 딱 꽂히는 책이 나타날 때까지 화면을 넘기던 중 <사서함 110호의 우편물>을 발견했고, 읽어보지는 않았어도 스테디셀러라는 점은 알았기에 믿고 보기로 했다.

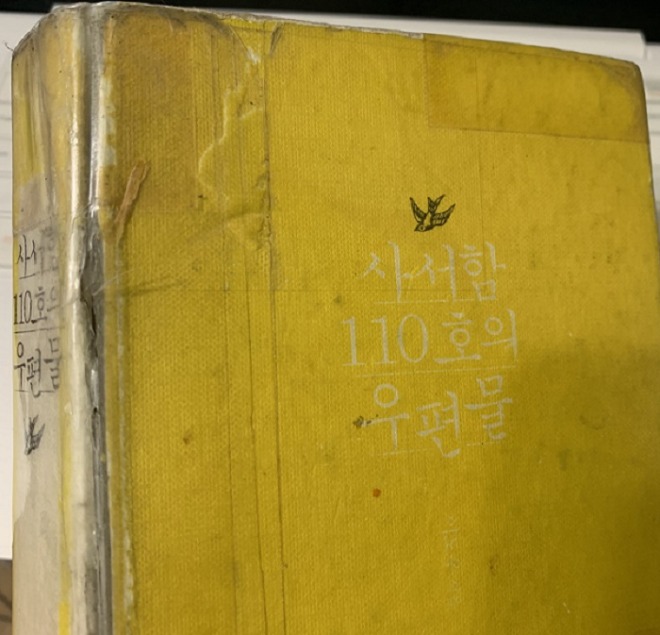

다행히 대출 가능이라는 글자가 떠있어서 청구기호를 따라 책을 찾았다. 그런데 검색대에서 본 말끔한 표지와는 달리, 너덜너덜한 표지를 테이프로 붙이고 일러스트도 없는 모습이었다. 개정판 버전이 다를 뿐 내용은 똑같은데도 책의 첫인상에 약간 실망을 하여 몇 초간 빌릴까 말까 사실 고민도 들었다. 하지만 그만큼 많은 사람들의 손을 거치고 여전히 인기를 얻고 있다는 방증이 아닐까 하는 생각에 대출을 급히 했다.

나에게 책은 크게 두 가지로 분류된다. ‘술술 읽히는 책’ 그리고 ‘술술 안 읽히는 책’이다. 며칠 전 친구와 연락을 하다가 책에 대한 이야기가 나왔었는데, 그 친구는 아무리 유명한 책이어도 본인은 도저히 안 읽히는 책이 있다고 했다. 나 역시 마찬가지다. 줄 서서 먹는 음식, 잘 팔리는 옷들에도 분명 불호하는 사람들이 있듯, 베스트셀러 스테디셀러라는 명칭이 붙은 책에도 각자의 취향이 판단 기준으로 자리 잡는 법이다.

약 20년간 끊임없이 이어지고 있는 독자들의 호평이 나에게는 적용되지 않을 수도 있지 않을까. 걱정 반 기대 반으로 책 표지를 넘겼다.

새 연필 끝에서 가늘게 밀려나간 톱밥들이 하얀 이면지에 떨어져 내렸다. 끄트머리를 드러낸 연필심을 진솔이 카터로 사각사각 갈기 시작하자, 고운 흑연가루가 부슬거리며 묻어 나왔다. (p.7)

첫 문장부터 장면이 생생하게 그려지는 책은 처음이었다. 독서를 하며 상상력을 키울 수 있다는 말이 이거였을까. 다음 페이지를 넘기면서 진솔이 있는 배경이 라디오 방송국임을 알 수 있었고, 평소 궁금했던 라디오 작가들의 일상 그리고 평범한 사랑 이야기까지 몰입감을 더욱 높였다. 정말 술술 읽히는, 나의 취향을 저격한 소설이었고 약 500페이지의 책을 이틀 만에 읽는, 나로서 기록적인 독서 경험이었다.

정독의 의미를 깨달은 순간

내가 지금까지 읽어 온 몇 개 안되는 책들을 모두 정독했다고 말할 수 있을지 의문이 들 정도로 <사서함 110호의 우편물>에 푹 빠져 읽었다.

나는 책 읽을 때의 버릇 중 하나가 ‘페이지 확인하기’였다. 버릇?이라고 단정 짓는 것도 웃긴 것 같지만, 나도 모르게 페이지를 중간중간 확인하며 책을 읽는 속도, 책의 분량을 점검하고 있었다. 내용을 이해하면서 읽다가도 숫자가 적혀있는 모서리에 시선이 가면서 스스로 흐름을 방해하기도 했다.

그러나 이 책에서는 나의 습관이 전혀 나타나지 않았다. 몇 페이지인지 확인할 새도 없이 책장을 넘기고, 시야에 함께 들어오는 밑의 문장들이 스포가 되지 않도록 조심스럽게 읽어갔다. 그리고 꼼꼼히 새겼다. 오른손으로 붙잡고 있는 남은 이야기들이 모두 납득되고 감정적으로 느낄 수 있도록 모든 인물과 상황들을 이해하고 싶어졌기 때문이다.

사실 나는 소설을 좋아하는 것 같으면서도 어려워했다. 책 속에서 만난 새로운 인물들의 성격을 파악하는 것도 꽤 힘들었고, 아무런 그림 없이 글로만 상상한다는 자체가 어려운 과정이기도 했다. 내가 아는 사람도 아니고, 직접 경험해보지도 않은 일들이 쏟아지니 그럴 만도 했다.

분명 <사서함 110호의 우편물> 역시 소설이고, 처음 접하는 환경에서 벌어지는 이야기였다. 하지만 단어 하나하나가 너무나도 꼼꼼하고 섬세했으며, 장면들을 세분화하여 캡처하듯 눈앞에 생생하게 그려졌다. 계절감부터 시간대, 주변에 들리는 소음들까지. 입체적으로 표현된 모든 문장들이 독자로 하여금 함께 호흡할 수 있는 기회를 제공해주었다.

완독 후 알게 된 비밀

책을 고르는 기준이 각자 다르겠지만, 나는 주로 관심 있는 분야를 깊게 알 수 있는 책이나 누군가가 추천해 준 책을 먼저 보게 된다. 그래서 작가가 누군지, 줄거리는 대략 어떻게 되는지 모른 채로 읽을 때도 있다.

<사서함 110호의 우편물>을 읽었을 때에도 책 정보는 찾아보지 않았고, 자꾸만 흡수되는 문체에 빠져들어 책장 넘기기에 바빴다. 모든 내용이 끝이 나고, 에필로그 형식의 짤막한 글이 마지막에 나타난 후 작가의 말이 기다리고 있었다. 드라마 종영 소감을 전달하는 드라마 감독처럼, 책을 완성하기까지의 작가의 심정과 인물 설정, 비하인드 이야기를 남겨놓았다. 그리고 오른쪽 맨 밑에 적혀있는 작가의 이름을 본 순간, 나도 모르게 몸이 멈춰버렸다.

처음으로 내 의지로 도서를 구입해서 읽었던 <날씨가 좋으면 찾아가겠어요>의 이도우 작가였기 때문이다. 드라마를 본 뒤 원작 소설이 있으면 꼭 찾아보는 편인데, 그중에서도 <날씨가 좋으면 찾아가겠어요>는 따뜻한 문장에 무언가 편안함이 들었던, ‘술술 읽히는 책’이었다.

역시 눈과 마음은 못 속이는 것일까. 두 책 모두 같은 작가였음을 알아채지 못했음에도 이상하게 빠져들고 감정 전달이 잘 되는 이유가 있었다. 사람들이 한 작가의 작품을 계속해서 기다리고, 기다리는 사이에도 과거 작품을 반복해서 읽는 마음을 이제야 알 것 같았다. 그리고 나 역시 앞으로 이도우 작가의 새로운 작품을 기다리며 다른 작품들을 다시 읽어보고 싶어졌다.

이 책을 20년 후에야 알게 된 사실이 아쉽기도 하지만, 조금 선선한 가을 날씨에 나를 찾아온 선물 같기도 하다. 책 속에 평범한 인물들의 평범한 하루들이 우리 일상과도 닮아있어, 위로와 설렘이 고스란히 전해지는 것이 아닐까 생각한다.

사과나무에 핀 꽃이 아닌데 사과꽃이라 불리는 꽃이 있습니다.

붕어도 안 들었는데 붕어빵이라 불리는 풀빵도 있죠?

살아가는 게 늘 장밋빛은 아니지만, 장밋빛이라 부를 수는 있어요.

오드리 헵번이 그랬던가요? 와인 잔을 눈앞에 대고 세상을 바라보라!

그게 바로, 장밋빛 인생이다- 라고요. (p.84)

[김유진 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.>

[김유진 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록