[Review] ‘굳이’의 천재 - 힙노시스: LP커버의 전설 [영화]

-

21세기에 취미를 LP 수집이라고 소개한다면 자연스레 떠오르는 생각들이 있다. 예컨대 긍정적으로는 ‘낭만 있는’ 취미라고 생각할 수도 있고, 부정적으로는 ‘굳이’에 가까운 취미로도 볼 수 있다. 이제는 스마트폰으로 쉽게 접근이 가능하고 시간제한 없이 들을 수 있는 음악을 ‘굳이’ ‘물건’으로 소장한다는 점에서 말이다. 턴테이블과 LP를 소장할 수 있는 공간을 ‘굳이’ 따로 마련하고, 음악 플랫폼 정기 구독료보다 비싼 것을 사는 이유가 무엇 때문인가.

나는 이 ‘번거로운’ 과정을 지적하고 싶은 게 아니다. 오히려 ‘굳이’에 대해 다시 묻고 싶다. 언제부터 과거에 당연했던 것이 이제는 ‘굳이’라는 차원이 되었는가. 이 역사적 맥락의 중심에 한 디자인 스튜디오가 있다. 바로 ‘힙노시스(Hipgnosis)’이다. 영화 <힙노시스: LP커버의 전설>은 ‘힙노시스’ 디자인 스튜디오의 작업 비하인드를 추적한다.

바이닐 산업이 화려했던 시기는 1960-70년대였다. 특히 록 장르의 LP 커버는 어떤 가수의 어떤 앨범인지를 알리는 수단일 뿐만 아니라, 하나의 멀티미디어 체험이 가능한 예술의 영역으로의 확장하였다. 그것을 기능하게 한 스튜디오가 ‘힙노시스’였다.

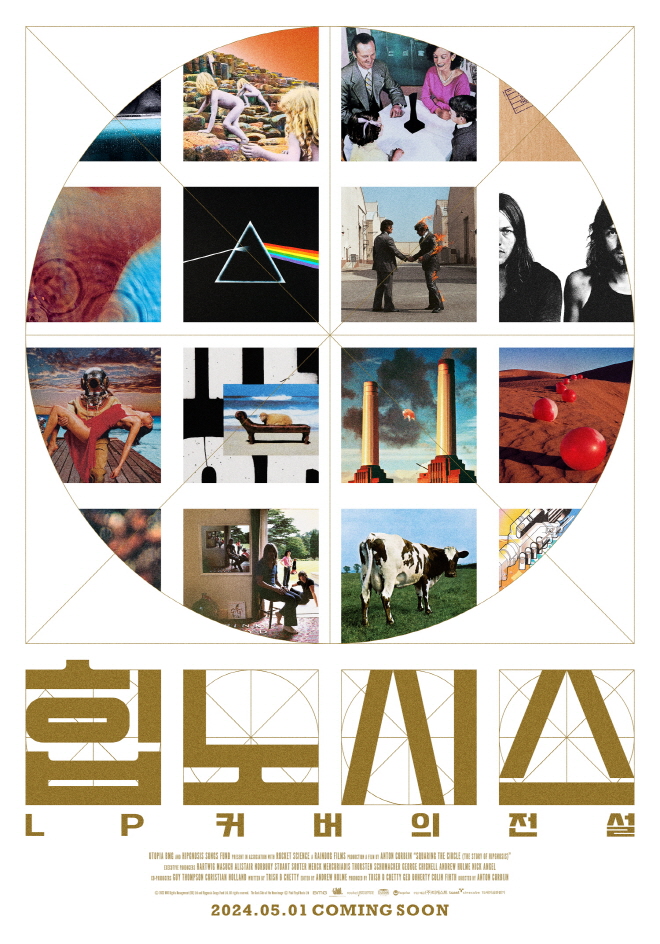

오브리 파월(Aubrey Powell)과 스톰 소거슨(Storm Thorgeson)이 창립한 ‘힙노시스’는 핑크 플로이드와 레드 제플린과 같은 록 밴드 앨범 커버 디자인으로 ‘전설’이 되었다. 당시 영국 록밴드의 성공 신화 대부분에는 힙노시스가 있었고 특히 핑크 플로이드의 < The Dark Side Of The Moon > 커버는 핑크 플로이드 자체의 성공뿐만 아니라 ‘힙노시스’의 감각적인 디자인으로도 주목받았다. 이들이 문화 산업 전반을 이끌었다고 해도 과언이 아니다.

‘힙노시스’는 앨범 커버를 자신만의 예술작품으로 만드는 재능이 뛰어났다. 이들은 ‘굳이’의 천재들이었다. 앨범 커버를 찍기 위해 ‘굳이’ 하와이에 가서 ‘굳이’ 소파와 양을 구해 사진 찍고, ‘굳이’ 스턴트맨 몸에 불을 지르고, ‘굳이’ 사람을 물속에서 물구나무를 서게 하고, ‘굳이’ 해산물을 산책시키거나 조각상을 산 정상에 두고 ‘굳이’ 거대한 돼지 모양 풍선을 만들어 작업했다.

험난한 과정으로 완성된 커버 디자인은 수많은 사람들의 뇌리에 박혀 있다. 예컨대 여러 번 스턴트맨의 몸에 불을 붙여 찍은 앨범 커버 < Wish You Were Here >과 같은 이미지 말이다. 무언가를 비판하기 위해 사람을 고용하고 몸에 불을 지르는 아이러니를 일으키면서까지 이들은 자기 작품에 집중했고 이는 대중들에게도 강렬한 이미지로 남기 성공했다.

그러나 1982년 MTV가 등장하고 음반 시장의 상황은 달라졌다. 당장 방금 들은 노래의 앨범 디자인을 떠올릴 수 있는가? MP3에는 노래 제목이나 가수만 나오고 앨범 커버는 보이지 않아 기억할 수 없다고 주장할 수 있을지도 모르겠다. 그러나 스마트폰이나 태블릿PC와 같은 스마트 기기가 나오고 우리는 매일 끝없는 이미지에 무분별하게 노출되고 있지만, 막상 이미지를 자세히 떠올리기 쉽지 않다. 즉, ‘힙노시스’가 만들어 온 ‘굳이’의 작업이 대중에게는 더 이상 유효하지 못하다는 것이다. 이는 스톰과 포가 예견한 일이기도 하다.

영화의 원제는 < Squaring the Circle(The Story of Hipgnosis) >(2022)이지만, 국내에는 <힙노시스: LP커버의 전설>(2024)로 번역되었다. ‘힙노시스’를 “LP커버의 전설”이라 부르는 것도 이 맥락 때문이 아닐까. ‘전설’이란 말은 이미 전성기가 지나 추억이 된, 되돌아오기 어려운 뉘앙스를 풍긴다. 음반 산업이 변하고 스톰이 사망한 시점에서 ‘전설’이 된 디자인 스튜디오의 부활은 사실상 불가능하다.

하지만, 21세기에 ‘힙노시스’의 작업물을 기리는 영화가 개봉하였다. 이 역시 ‘굳이’의 작업일지도 모른다. 그러나 스포티파이 세대에서 ‘힙노시스’를 추적하는 일은 유의미하다. 일상이었던 LP가 이제는 좁아진 의미에서의 ‘취미’가 되었다. 대중들은 미디어로부터 끝없는 이미지에 노출되면서도 이미지를 기억하지 못한다. 이미지 역시 소모될 뿐이다.

최소 투자로 최대 이익을 따지는 ‘가성비’ 중시 사회에서 디자인을 예술로 소비하기란 쉽지 않다. 그러나 이런 시대이기 때문에 ‘굳이’ 집 근처 바다가 아닌, 하와이까지 가서 바다 사진을 찍고, 소금을 쌓는 대신 실제 눈 덮인 산맥에 올라가 사진을 찍은 ‘힙노시스’의 작업 과정의 의의를 생각하게 된다.

[이승현 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록