[Opinion] 어느 노인의 수십년에 걸친 수행 [전시]

-

2년 전 국립현대미술관에서 열렸던 정상화 선생님의 전시를 기억한다. 너무 좋아서 두 번 다녀왔기 때문이다.

정상화 작가는 우리나라의 대표적인 단색화 작가로, 캔버스를 여러 각도로 접어서 작품 표면에 변주를 꾀한다. 그런 그가 갤러리 현대에서 최근 또 한 번 큰 규모의 개인전을 가졌다.

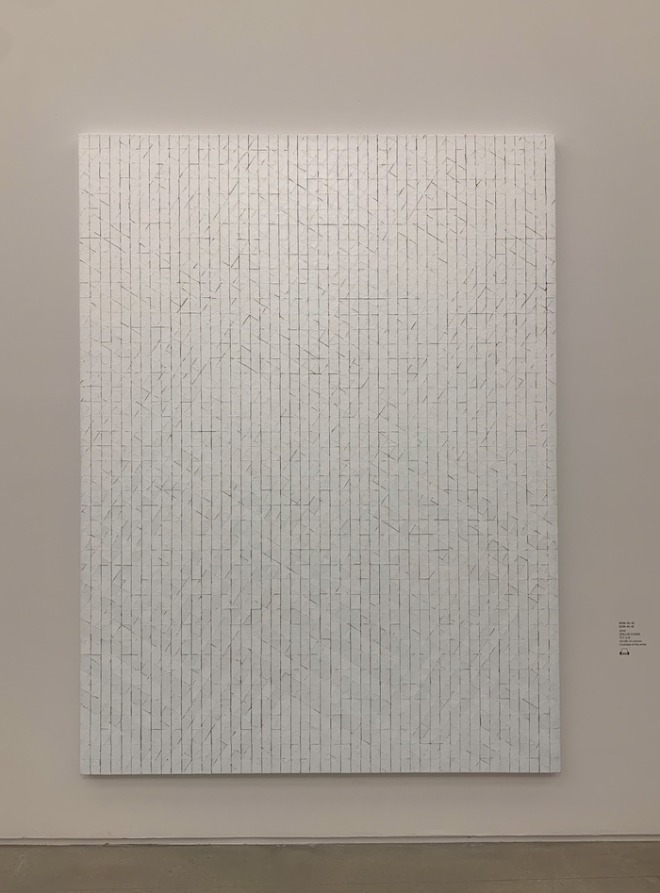

그가 작업하는 모습을 보면 마치 잘 구워진 브라우니를 자르는 것 같다. 먼저 캔버스 앞면에 색을 칠하고, 마를 때까지 기다린다. 작품이 마르면 이를 뒤집은 뒷면에다 끝이 납작한 도구를 찍어 누른다. 이렇게 하면 캔버스 앞면에 말라있던 페인트가 깨진다. 이 작업은 일정한 간격으로 캔버스 전체에 퍼진다. 가로세로가 반듯한 바둑판 모양일 때도 있고, 간격이 조금 더 넓으면 오래된 건물의 타일 바닥처럼 보이기도 한다. 또, 대각선으로도 균열이 생기면 전체적인 패턴은 더욱 복잡해진다.

다시 캔버스를 뒤집어 앞면을 본다. 이 과정에서 어떤 칸에서는 물감이 아예 떨어져 나가기도 한다. 페인트가 깨지며 생긴 틈으로는 광목의 색과 질감이 그대로 보인다. 이 위에 다시 페인트칠을 한다. 그 후에 뒤집는다. 뒤쪽에서 또 캔버스를 꾹꾹 찍어 눌러가며 앞면의 마른 캔버스에 균열을 준다. 뒤집는다.

이 과정을 수없이 반복한다. 그의 작업실에는 물감이 깨지며 내는 도독, 도독 소리만이 울린다.

그의 작품은 하나의 공간 같다. 세월의 흐름에 주름지고 떨어져 나간 피부는 계속 재생되고, 또 갈라지고, 또다시 새 살로 덮여지기를 거듭한다. 이러한 '뜯어내기'와 '메우기'는 건축적 공간처럼 시간의 공기를 머금는 작업이다. 긴 시간 동안 노동의 고단함을 통해 완성되는 이 작업이 내 눈에는 건축의 과정과 같고, 그 결과물이 건축물의 바닥처럼 보이는 것은 그 때문일 것이다.

정상화 작가의 작품이 공간처럼 느껴진 또 다른 계기는 그의 푸른색 작품들 앞에 섰을 때이다. 거대한 작품을 멀리서 보다가 점점 거리를 좁히면, 어느 순간 정말 바다 한가운데 떠있는 것처럼 여러 겹의 물빛이 내 시야를 가득 메운다.

그는 '나의 캔버스 위에 드러난 파랗고 검은 바다는 컴컴한 대양의 모습을 막 드러내기 시작하는 동틀 무렵의 마산 바다의 색'이라고 표현한 바 있는데, 뭍에 서서 바다를 바라보는 것이 아니라 바다 속에 들어가서 주변을 바라볼 때의 그 서늘한 느낌이 그대로 전해진다.

예술평론가 이일은 "정상화의 회화는 쉽게 접근할 수 있는 성질의 것이 아니다. 자칫 표정 없는 밋밋한 그림으로 그냥 지나쳐 버릴 수도 있는 그러한 작품들이다. 그러나 시간과 음미를 일단 거치고 나면 눈요기의 시각적 효과를 겨냥한 그림보다 비길 수 없이 깊은 숨결을 내뿜고 있는 것이 또한 그의 그림이다. 그의 회화는 네모꼴들이 빡빡하게 쌓이고 서로 인접하면서도 그 전체가 한데 어울려 무한히 확산해 가는 은밀한 숨결의 공간이라 할 수 있을 것이다."라고 평했다.

높이 3m에 달하는 그의 대작들을 보며 나는 상상한다. 캔버스 천을 고정하고 있는 나무틀을 빼고 거대한 공간을 그의 작품으로 뒤덮는다면 어떨까? 바닥과 사방과 천장을 모두 정상화 작가의 작품으로 뒤덮은 공간을 사람들에게 보여주었을 때, 과연 그중 몇이나 이것을 회화라고 할 수 있을 것인가? 아무런 의심 없이 입체감을 가진 건축물의 일부로 받아들이는 이들이 대다수일 것이라 예상한다.

한 인터뷰에서 그는 이런 말을 한 적이 있다. '나를 평범하게 취급해줘요. 평범함 속에 이런 노인네가, 힘없는 작가가 한사람 있었다 하는, 슬쩍 지나가면서 머릿속에 남는 이미지가 나에게는 소원이에요. 무슨 말인지 알지요?' 그의 말과 행동과 태도에는 그 누구에게도 인정받으려는 욕구 따윈 느껴지지 않았다.

그는 그저 몇십 년 동안 그가 해야할 일, 평면 속에 공간을 만드는 작업을 해왔을 뿐이었다.

[강수민 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록