[오피니언] 멀어져 버린 흙과 우리의 관계를 위해 [미술/전시]

-

사람들은 흙을 밟고 살아간다. 너무나 당연한 이 사실을 우리는 종종 잊곤 한다. 특히, 도시의 구축과 발달로 현대인이 흙을 만지거나 느낄 기회는 현저히 줄어들었다. 시멘트와 아스팔트를 비롯해 각종 건축 자재가 바닥을 뒤덮었으며, 아파트 단지 내 놀이터들도 아이들의 안전과 위생을 위해 흙 대신 고무 칩과 같은 재질로 대체되었다. 우리는 수만 년 동안 맺어오던 흙과의 관계를 점차 잊어간다.

지난 3월 12일까지 국립현대미술관에서 진행되었던 전시 《임옥상: 여기 일어서는 땅》은 땅과 흙으로 관통되는 작가 임옥상의 예술세계를 통해 우리와 흙의 소원해진 관계를 회복시키고자 하였다.

본격적인 작품 전시에 앞서, 입구에 진열된 방대한 양의 작가 노트를 먼저 접하게 된다. 작가의 예술세계가 드러나는 자료는 그가 고민하고 사유했던 무수한 흔적들을 보여주며 전시의 방향을 제시한다.

6전시실에 들어서면 가장 먼저 사람 얼굴의 형상을 한 거대한 설치 작품 <흙의 소리>(2022)를 만나게 된다. 마주하는 순간 작품의 거대함에 압도당하지만, 이내 마음 한편에서 따뜻함과 친근감이 느껴진다. 이는 작품이 갖는 생명력으로부터 기인했을 것이다.

‘흙의 소리’를 듣고자 바닥에 옆으로 얼굴을 뉜 채 소리에 집중하는 생생한 표정과, 흙이라는 재료가 가진 울퉁불퉁한 질감은 흙더미에 생명력을 불어넣어 주었다.

작품의 뒤 편, 얼굴의 반대쪽으로 돌아가면 작품으로 들어갈 수 있다. 이곳에선 대지가 내쉬는 숨소리를 들을 수 있다. 어두운 공간 속에서 흙의 소리에 집중하고 있으면 마치 어머니의 품에 안긴 아기처럼 대지의 호흡에 동화되는 느낌을 받는다. 우리는 땅으로부터 태어나 땅에서 살아가며 죽어서도 다시 땅으로 돌아가는 것임을, 땅이 우리의 근원임을 상기시켜준다.

땅과 하나 되는 경험은 계단을 통해 지하로 내려가는 전시 동선으로 이어진다. <여기, 일어서는 땅>(2022)은 말 그대로 거대한 논의 일부를 떼어내어 벽에 세워놓은 것이다. 작가는 파주 장단 평야의 논에서 작업한 땅을 사용하여 2×2m 크기의 패널 36개를 이어 붙였다. 추수 후의 땅을 가져왔기 때문에 작품의 각 패널에는 벼가 있던 흔적을 비롯해 다양한 흔적들이 생생히 남아있다.

작품을 비추는 조명은 일정하지 않고 시시각각 변화하며 거대한 땅의 특정 부분을 강조하듯 비춘다. 마치 땅 위에 쓰인 연속적인 역사 속에서 하나하나의 사건을 들춰보는 행위와 같았다.

특히, 평화통일이라는 글씨와 한반도의 형태, 전쟁을 상기시키는 철모의 그림은 한국인으로서 작가의 정체성이 한국의 땅을 통해 작품에 새겨진 듯하다.

7전시실에서는 작가의 제1회 개인전을 재구성한 전시가 펼쳐졌다. 사실적이면서도 그만의 독특한 화면구성과 배치로 풀어낸 초기의 회화, 종이 부조를 이용한 작업과 흙이 지니는 재료의 특성을 있는 그대로 드러내는 추상 및 구상 작품 등 일관된 제재 속에서 변모하는 작가의 작업 형태를 살펴볼 수 있었다.

<보리밭 Ⅱ>(1983)이나 <땅 4>(1980)을 보면 분명 사실적으로 그려낸 인물과 풍경을 담고 있지만 실제 세계와는 다른 분위기를 자아낸다. 이는 작가가 단순히 대지의 풍경과 인물의 표면적인 모습을 그려내고자 한 것이 아니기 때문이다.

화면 속에서 작가가 구체적으로 내보이고자 하는 요소 외에 다른 필요 없는 사물들은 생략되었으며, 각각의 요소들은 서로 뚜렷이 구분된 듯하면서도 연결되어 있다. <보리밭>에서는 농부와 보리밭, 그 배경의 산이 각각의 자리를 지키고 있으며 <땅4>에서는 녹색 대지의 표면과 그것을 뒤집어내 드러낸 붉은 토양이 강렬한 대비를 이루고 있다.

인류 문명에 있어 가장 기초가 되는 활동이었던 농업이 주요 산업이었던 시대는 인간과 땅이 가장 가깝게 지내는 시대였다. 말 그대로 땅은 우리가 나고 자란 근원이자 삶 그 자체였다.

이는 <어머니>라는 작품에 새겨진 텍스트를 통해서도 확인할 수 있다. 어머니가 시골을 떠나지 못하고 농사를 지으려는 것은 그것이 인간이 수만 년 동안 땅과 관계를 이어온 방식이자 그렇기에 본래 있어야 할 곳인 까닭이다.

곧 <보리밭Ⅱ>, <땅4>와 같은 작품에서 농부와 보리밭의 이미지로 대표되는 가장 ‘자연’스러웠던 생활양식인 농업이 쇠퇴하고, 견고한 철골 구조물과 시멘트로 층층이 쌓인 고층 건물을 위해 농지가 개간되고 사라지는 근대화의 현실을 읽어낼 수 있다.

<새>, <귀로>는 대표적인 종이 부조 작품이다. <새> 속에서 하늘을 뒤덮을 만큼 거대한 검은 새가 날카롭게 발톱을 세운 채 하강하려는 듯한 움직임을 보인다. 종이 부조의 울퉁불퉁한 입체성은 날갯짓하는 새의 역동성을 더한다.

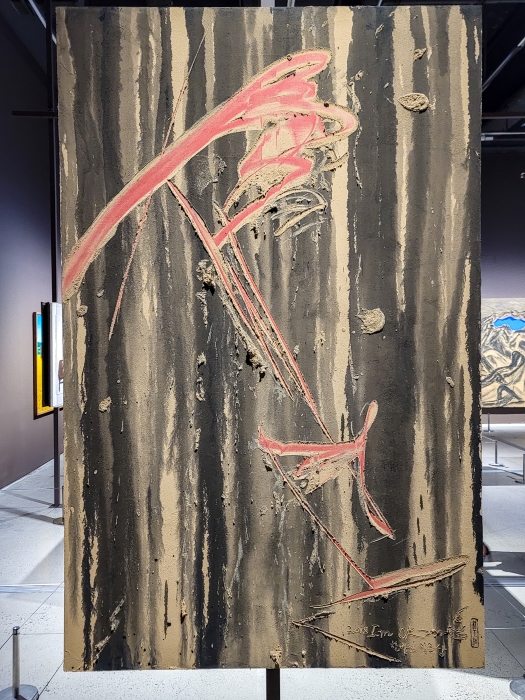

<흙 D5>, <심매도>, <북한산에 기대 살다> 등은 종이 부조에서 더 나아가 흙 자체를 캔버스에 적용한 결과다. 각 작품 속에서 거칠지만 따뜻한 흙의 성질이 가감 없이 드러난다. <흙 D5>는 초기 작품들과 달리 추상으로 표현된 작품이지만, 흙을 긁어 드러낸 필선에서 붉은색이 보이는 것이 <땅 4>를 연상시킨다. 마치 신체에 상처가 나 붉은 속살이 보이는 듯한 장면은 땅과 신체가 연결되는 지점이다.

흙은 인류 문명의 시작점이자 삶의 터전이었으며, 역사는 땅 위에 새겨져 왔다. 하지만 오늘날 우리는 흙이 건넨 생명력을 바탕으로 일궈낸 결실을 흙을 뒤엎어버리는 데 사용한다. 과거로부터 자신의 근원을 찾아 ‘나’를 어느 곳에 위치시킬지 고민하기 보다, 더 나은 미래를 위해 부단히 앞으로 나아가는 데 급급하다.

우리는 어떤 일이 진행되거나 나아감에 있어 견고한 ‘토대土臺’의 필요성을 알고 있다. 멀어져 버린 흙과의 관계를 위해 노력이 필요한 시기이다.

[정충연 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.>

[정충연 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록