[Review] 제4의 벽을 넘어, 관객과 공감하다 - 연극 '잠깐만' [공연]

-

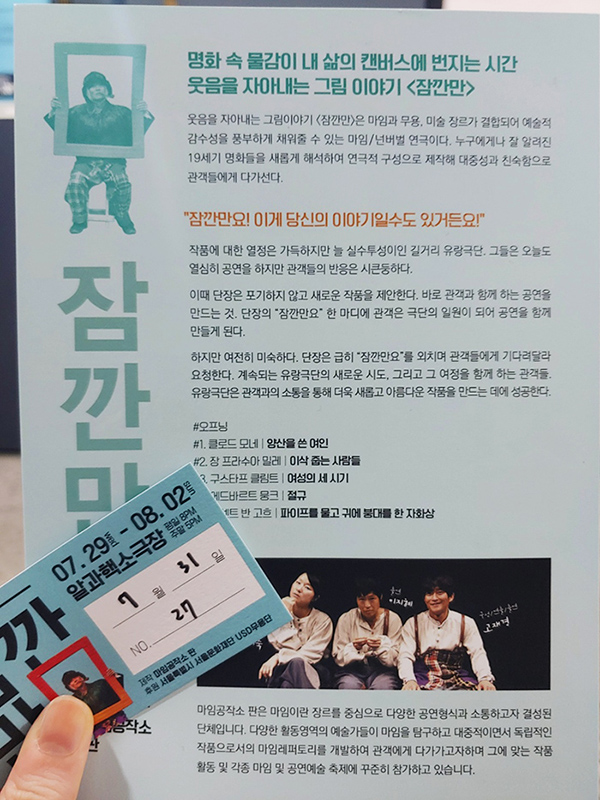

연극을 보기 전 받았던 <잠깐만> 팸플릿에 이런 글이 쓰여 있었다. “잠깐만요! 이게 당신의 이야기일 수도 있거든요!”

에드바르 뭉크는 어린 시절 엄마를 잃었다. 엎친 데 덮친 격으로 자신을 돌봐주던 친누나까지 죽는다. 어머니와 누나가 폐결핵으로 사망하며 뭉크에게 지대한 영향을 미친 것이다. 뭉크는 이들의 죽음으로 매 순간 ‘죽음의 공포를’ 달고 살았다. 뭉크의 불안한 정서는 작품에서까지 나타났다.

‘죽음의 공포’는 ‘뭉크’만 겪지 않았다. ‘구스타프 클림트’ 역시 사랑하는 동생과 아버지가 뇌출혈로 사망하면서, 자신도 ‘뇌출혈’로 죽을 수 있다는 ‘공포’를 가지고 살아간다.

서양화에서 위대한 화가로 칭송받는 ‘빈센트 반 고흐’도 살아생전 화가로서 빛을 보지 못하고, 정신질환을 앓다 사망했다. 한결같이 기구한 운명들이다.

지금은 명화를 그려낸 위대한 화가들로 칭송받고 있으나, 이렇게 극적인 삶을 살아온 이들과 ‘우리의 이야기’와 같다는 것은 무슨 뜻일까.

관객의 참여로 완성되는 ‘작품’

연극에는 ‘제4의 벽’이라는 암묵적인 규칙이 존재한다. ‘제4의 벽’은 무대와 객석 사이의 가상 벽을 일컫는 말로, 이 벽을 둔 관객과 배우는 서로를 간섭할 수 없다는 뜻이다. <잠깐만>도 처음에는 철저한 ‘제4의 벽’이라는 원칙을 지켰다.

사방이 어두컴컴한 가운데 무대 위에 놓인 ‘가방’만이 덩그러니 놓여있다. 이내 3명의 마임이스트가 무대에 오르며 ‘가방’을 들고 함께 어디론가 향했다. 어딘가를 가는 그들 앞에는 거센 바람과 추운 날씨와 같은 각종 어려움이 닥친다.

이에 굴하지 않고 단장과 단원들은 ‘성공적인 무대’를 관객에게 보여주기 위해 최선을 다한다. 단원들은 자신의 몸이 공연으로 쓰러지고 다쳐도, 무대를 망친 것에 단장에게 미안함과 멋쩍음을 보이며 맑게 웃어 보인다.

이들은 무명의 유랑극단으로 전국 방방곡곡 돌아다니며, 자신의 공연을 관객에게 보여주고 그것을 낙으로 삼았다. 그러나 매번 ‘성공적인 무대’를 관객에게 선사하지 못한다. 이때 단장은 처음으로 무언극에서 ‘목소리’를 냈다. “잠깐만요!"

관객을 불러 세운, 무명의 유랑극단은 가방을 한편에 내려놓고 물건들을 주섬주섬 꺼낸다. 그렇게 클로드 모네 ‘양산을 쓴 여인’ 공연은 시작됐다.

무대 위의 유랑극단 단장, 마임이스트 고재경이 한 관객에게 부채를 꼭 쥐여줬다. 그리고 열심히 관객이 부채질하도록 유도했다. 관객의 ‘마임’에 따라, 마임이스트들은 몸짓과 사물을 세밀하게 움직이며 ‘바람’이 부는 한 폭의 ‘그림’을 만들었다.

관객이 부채로 센 바람을 일으키면, 마치 태풍이라도 부는 몸짓을 했다. 반대로 부채를 약하게 부는 행동을 하면 바람이 점점 멎는 움직임을 보여줬다. 그렇게 연극 <잠깐만>은 보이지 않는 제4의 벽을 부수고, 관객이 함께 ‘마임’에 참여토록 했다.

점점 극이 무르익어갈수록 희극을 연기하던 연극이 더욱 진중해진다. 마임이스트들의 우스꽝스러운 몸짓에 웃음을 터트리던 관객들도 뒤바뀐 분위기에 숨을 죽이고 함께 극에 집중했다.

이제까지는 관객과 함께 완성하는 ‘작품’이었다면, 이번에는 무대를 밝히는 마임이스트들만의 ‘작품’이 눈앞에 펼쳐졌다.

ⓒ구스타프 클림트 ‘여성의 세시기’

캔버스 유채, 로마 현대미술 갤러리

가장 인상 깊었던 무대는 구스타프 클림트 ‘여성의 세시기’다. 클림트는 ‘여성’을 그린 작품이 무척 많다. 클림트가 ‘여성을 이토록 왜 많이 그렸는지‘는 다양한 해석과 가설이 있지만, 연극 <잠깐만>은 자신들만의 방법으로 클림트의 ‘여성의 세시기’를 관객이 공감할 수 있는 이야기를 이끌었다.

여성의 세시기에는 어린아이·어머니·노인이 등장한다. 귀여운 어린아이는 사랑하는 어머니와 유대를 쌓으며 무럭무럭 자랐다. 후에 어머니가 늙고 기운이 없게 되자 아이는 어머니가 자신을 안았던 것처럼 어머니를 안으며 극이 끝난다. 어렸던 아이가 어른이 되어 노쇠한 부모를 껴안는 느낌이 들었다.

이 장면에서 우리를 위해 지금까지 열심히 일하며 사는 부모님이 생각났다. 그리고 언젠가 ‘우리’도 그런 부모가 될 것이라는 생각에 눈가가 붉어졌다.

‘제4의 벽’을 넘어, 관객과 공감

무성영화 시대를 주름잡았던 ‘찰리 채플린’은 이런 말을 했다.

Life is a tragedy when seen in close-up,

but a comedy in long-shot.

삶은 가까이서 보면 비극,

멀리서 보면 희극이다.

‘찰리 채플린’은 배우인 동시에 감독이었다. 그래서 영화에서 슬픈 장면은 클로즈업하고, 웃긴 장면은 롱숏으로 촬영하는 연출을 말한 것일 수도 있다. 다만, 이 명언을 남긴 찰리 채플린조차 ‘이 같은 삶’을 살았다.

ⓒ게티이미지 코리아

채플린은 빈민가에서 태어났다. 그래서 어린 시절부터 신문 배달부터 병원의 허드렛일까지 각종 잡다한 일을 했다. 그러다 어머니의 영향으로 연극 무대에 서게 되면서 인생의 전환점을 맞이한다.

빈민가의 고아에서 유명 배우가 됐지만, 찰리 채플린은 자기 생각을 대중에게 관철하고 싶었다. ‘모던 타임즈(1936)’에서는 산업혁명을 풍자하고, ‘위대한 독재자(1940)’에서는 히틀러의 전체주의를 비판하며 ‘영화’를 통해 자신의 목소리를 냈다.

그는 대중이 자신의 이야기에 공감해 주길 바랐고 더 나아가 세상을 바꾸고자 했다.

연극을 제작한 『마임공작소 판』은 마임으로 관객과 소통하고자 결성한 단체였다. 판에서 다양한 활동을 하는 예술가들은 관객에게 더욱 다가가고 싶어 ‘마임 레퍼토리’를 개발했다고 한다. 그래서 연극 <잠깐만>도 마임을 통해 관객과 ‘소통’하고 싶어 했다.

기존의 ‘연극’이 고수하던 ‘제4의 벽’이라는 패러다임을 깨고, 마임으로 대중의 공감을 샀다. 판의 도전은 여기서 멈추지 않았다. 그들은 ‘관객’들도 무대를 참여해 본인만의 목소리를 내길 원했다.

연극 <잠깐만>은 막을 내렸지만, 지금도 어디선가 이들은 몸으로 외치고 있었다. “잠깐만요! 이게 당신의 이야기일 수도 있거든요!”라고.

[박신영 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.>

[박신영 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록