[리뷰] 그럼에도 본질은 여기에, 계속 - 프랑스국립현대미술관전, 라울 뒤피

-

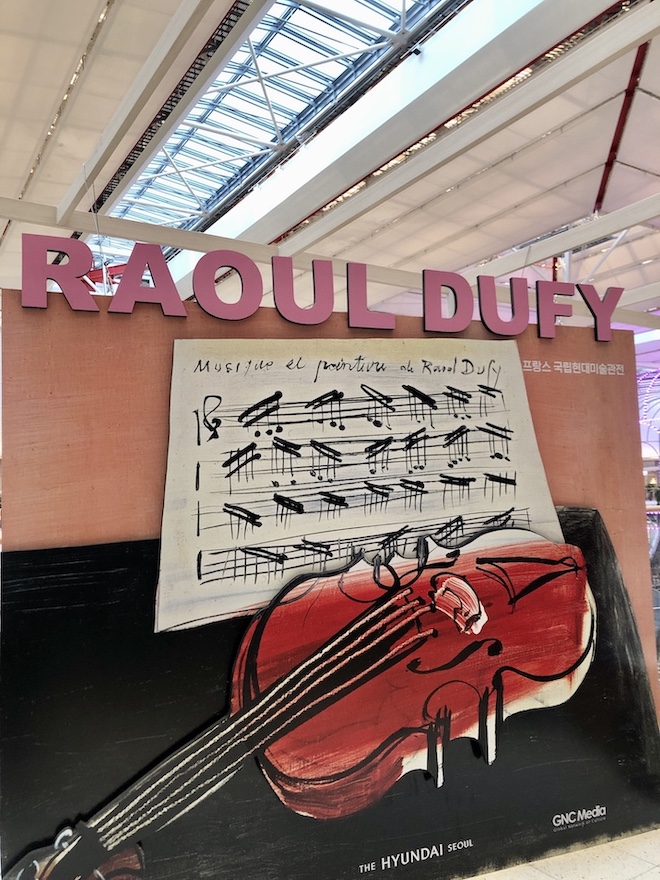

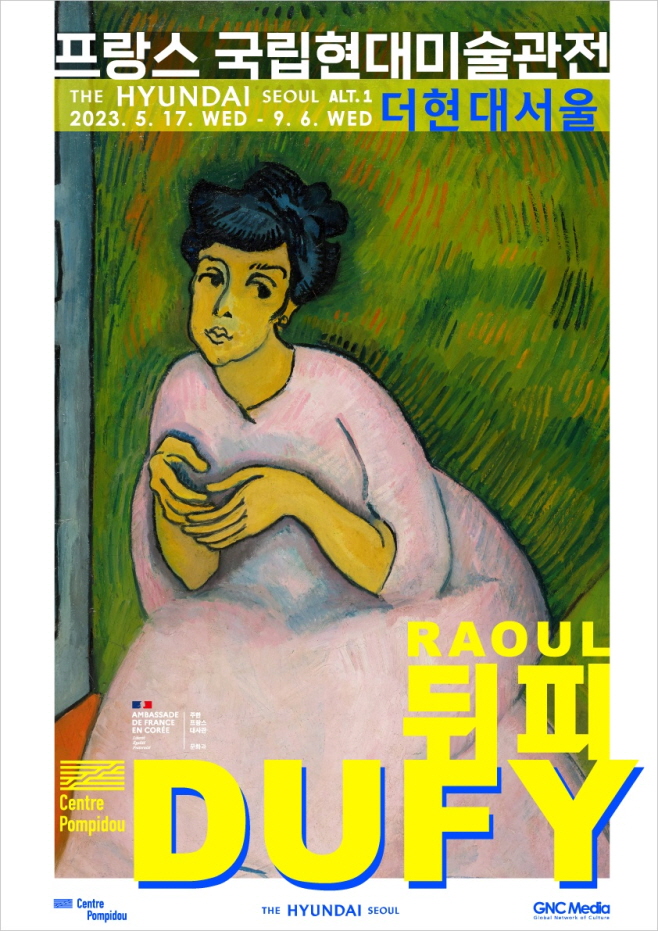

재밌는 일이다. 라울 뒤피 작가 전展이 각각 다른 공간에서 펼쳐진다니.

두 전시 모두 미술관에서 열렸다면 이 정도로 흥미롭진 않았을 것 같다. 미술관마다 특징을 살려 전시하긴 하겠지만, 전문 매체 특유의 진중함과 포멀함은 어딜 가도 비슷할 테니까. 하지만 여긴 백화점 아니던가.

그것도 '백화점'이라는 타이틀 없이 상대적으로 널찍한 동선과 천장의 통창을 강조한, 외관의 붉은 세로선이 생각나지 않을 만큼 하얗고 차분한 공간. 2년 전 개장 기념 전시였던 앤디 워홀 전에 다녀왔던 터라 그간의 변화가 궁금했다.

입장해서 보이는 광경은 기억과 별반 다르지 않았다. 차이점이 있다면 사람 수가 많이 줄었다는 것 정도. 마감 시간 가깝게 방문한 터라 일면 당연한 일이긴 하다. 오히려 폐장 전치고는 사람이 많았다고 봐야 할까. 전시장 내부가 특히 그러했다.

전시장 팸플릿은 눈이 멀 듯한 형광 핑크였고, 구성 방식에 관한 언급 없이 대략적인 정보(기간, 장소, 시간 등)의 나열만 존재했다. 한 작품을 제외하곤 내부 촬영이 불가능한 것과 어떤 연관이 있는 건지, 혹은 팸플릿을 만들기 전에 섹션 구성을 완전히 끝내진 못했던 건지.

이건 미술관과 미술관이 아닌 공간의 차이 같기도 하다. 경험한 바, 대개 전자는 전시 동선을 포함한 작품명과 제작연도가 담긴 종이 내지는 팸플릿을 나눠준다. 덕분에 전체 흐름을 따라가기 수월하다. 마음에 드는 작품을 표시해 두고 한 바퀴 돈 후에 다시 보러 가기도 좋고. 사진 촬영이 불가한 곳에선 팸플릿이 해낼 역할이 큰데 이 점이 꽤 아쉬웠다.

별 수 없이 공책과 연필을 들고 섹션마다 짤막하게 감상을 휘갈기기 시작했다. 조도가 전체적으로 어둡고 초반부의 전시벽은 짙고 탁한 계열의 색상인지라 더욱이 필기가 어려웠지만.

Autoportrait, 1898, oil on canvas, 45x37cm

Autoportrait, 1898, oil on canvas, 45x37cm

시작이 좋았다. 뒤피는 미술사의 거대한 축인 인상주의 풍으로 그림을 시작하여, 야수파 일원이 되기도 하고, 입체주의 기법을 연구하기도 했다. 다양한 방식으로 그려온 사람이므로 시기마다 화풍이 완전히 다를 수밖에 없다. 초상화 세 점을 차례대로 걸어두어 각 개념이 무엇인지 모르는 사람도 느낌으로 충분히 인지할 만했다.

언제나 느끼지만, 적어도 전시장에선 전시벽의 설명문은 참고 자료다. 핵심은 프레임에 담긴 이미지를 잘 드러내는 것이다. 특정 작가를 내세운 전시라면 그가 살아가며 그린 자취를 한눈에 '전시'하는 게 중요할 테고. 이 점을 정확히 살린 도입부라 이어질 섹션이 기대됐다.

프랑스 항구 도시 르아브르에서 태어난 뒤피. 새삼 사람이 나고 자란 환경의 중요성을 느꼈다. 도처에 자연이 널린 지역에서 세상을 처음 감각했다는 사실을 알고 나면, 그가 풍경화를 주로 그린 것은 당연하다.

덕분인가. 그가 초반에 영향을 받던 사람들도 풍경화로 유명한 화가들이었고. 그는 노르망디로 옮겨가 우리가 흔히 아는 작품의 오마주 같은 그림을 그렸다.

La plage de Sainte-Adresse, 1904, oil on canvas, 65x81cm

La plage de Sainte-Adresse, 1904, oil on canvas, 65x81cm

단박에 모네의 작품이 떠오르지 않는가. 부드럽고 세밀한 느낌을 추구하다가 그는 마티스의 〈사치, 평온, 쾌락〉을 보고 크게 영감 받는다. 검정 윤곽선을 강조한 강렬한 색채와 과감한 질감이 캔버스를 가득 채웠다. 뒤피가 색채 실험에 열성적이었단 걸 떠올리면 단색에 매료된 건 자연스러운 흐름 같다.

여기서 더 나아가, 친구인 조르주 브라크와 함께 입체주의까지 발을 디딘다. 마르세유로 활동 장소를 옮기면서. 이때 영향을 받은 건 세잔의 작품이다. 후기 인상주의의 대표 화가로서 입체주의의 시작점이라고도 할 수 있는 그는 한 캔버스에 온갖 방향의 빛을 담고자 했다. 우리가 '입체파'하면 반사적으로 떠올릴 피카소의 〈우는 여인〉처럼 기하학적인 패턴이 강조되기보단 되려 인상주의의 엷은 느낌과 비슷하다.

뒤피의 그림도 그렇다. 극단적인 배치나 패턴의 변화를 보이진 않는다. 미술사의 주요 기조 세 가지를 거쳐가며 점차 고유한 화풍이 갖춰진다. 사람 글씨체가 제각각인 것처럼 어떤 그림을 봐도 자신의 고유함이 깃든다. 뒤피의 고유함은 무엇일까. 앞서 언급했듯 전시 구성을 전혀 알 수 없는 상황이었기에 걸음을 옮기면서 다음엔 어떤 주제로 넘어갈지 궁금했다.

Robes pour l'été, 1920, graphite, ink and gouache on paper, 25.2x74.5cm

Robes pour l'été, 1920, graphite, ink and gouache on paper, 25.2x74.5cm

그리고 그가 직물을 활용한 태피스트리는 물론 패션과도 연을 맺고, 도자기까지 만들었다는 사실에 어찌나 놀랐는지. 가만 보니 어느 순간부터 사용하는 재료도 다채로웠다. 잉크 펜, 과슈, 아크릴, 유화, 목탄 등. 어느 하나만 집중적으로 파고들지 않아서, 그 점이 참 매력적이었다.

이 같은 다양성이 고유한 사람인지라 그의 화풍은 종잡을 수 없다고 볼 수도 있겠다. 그러나 특정 재료나 기법에 관심이 국한되지 않을뿐더러 대중예술에 대한 거부감도 없었기에 삽화 작가로 참여하고, 유럽 곳곳을 여행하며 관문을 넓히기도 했고. 캔버스 안팎으로 다채로운 경험을 쌓아왔기에 1937년 세계박람회에서 대형벽화 장식 <전기 요정>을 선보인 게 아닐까.

La Fée Eléctricité, 1937, Oil painting on plywood, 1000x6000cm

게다가 이렇게 많은 변화가 있었음에도 처음 그림을 그리던 때의 면모는 그대로다. 수많은 인물을 그려내어도 한 사람에게 집중하며 각자의 개성을 살리기보단 전체가 빚어내는 색조, 하나의 선율 같은 유기성을 강조한 뒤피.

아뜰리에의 바이올린을 큼지막하게 그려내도 그보다 눈에 띄는 건 밝고 경쾌한 색채였다. 빛에 따라 시시각각 달라지는 풍경화를 보는 경험. 이거야말로 뒤피만의 색으로 채워진 캔버스 아니던가.

겉모양새가 아무리 달라져도 사람의 본질은 변하지 않음을 다시금 깨달으며, 130점의 작품에 안녕을 고한다.

[박윤혜 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.>

[박윤혜 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록