[Preview] 몸으로 말해요, 마임으로 미술을 말하다. - 연극 '잠깐만' [공연]

-

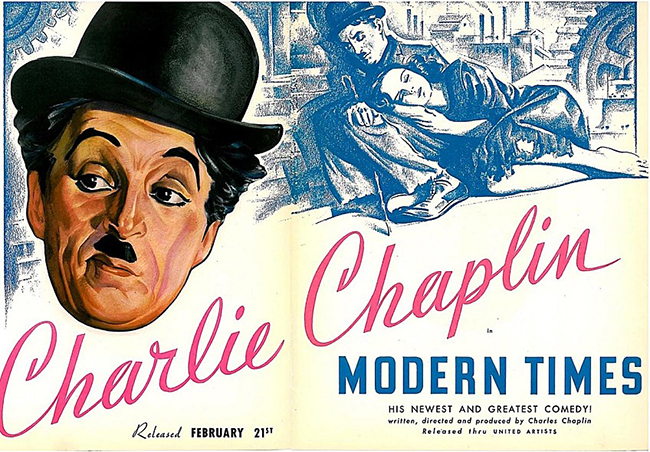

나는 마임을 잘 모른다. 하지만 팬터마임이라면, 생각나는 사람은 있다. 바로 무성영화 시대를 풍미한 ‘찰리 채플린(1889~1977)’이다.

무성영화는 ‘음성’이 존재하지 않는 영화를 말한다. 그때는 필름에 소리 녹음 기술이 발달하지 않은 시대였다. 그래서 오로지 영사기에서 ‘영상’만이 흘러나왔다. 그리고 1926년, 디스크식 발성 영화기(Vitaphone)가 발명되며 ‘유성영화’가 등장했다.

찰리 채플린은 급변하는 영화산업에서 ‘무성영화’와 ‘유성영화’를 모두 겪어본 배우였다. 또 유성영화 시대가 왔음에도, 산업혁명 풍자 무성영화 <모던 타임즈(1936, Modern Times)>를 직접 연출·출연하며 더욱 명성을 드높였다. <모던 타임즈> 속에서 찰리 채플린은 잠시도 멈추지 않는 공장을 팬터마임으로 우스꽝스러우면서도 생생히 연기하여 극찬 받았다.

지금이야 ‘유성영화’ 시대라 영상에 음악이 들어가는 것은 당연하다. 또한 영화에서 중요한 요소로 자리매김하고 있다. 그렇지 않다면 봉준호 감독의 <기생충>은 대종상영화제에서 ‘음악상’을 받을 수 없었을 것이다.

전반적인 극의 이야기를 신체적 표현만으로 이끌어가는 무언극 ‘마임’과 영상음악이 들어가지 않은 ‘무성영화’는 분명한 차이가 있었다. 그러나 오로지 ‘보이는 모습’으로만 극 내용을 관객에게 전달하려는 의도는 같다 생각했다.

소리가 중요해진 오늘날, 이 연극은 어떤 모습으로 ‘우리’에게 다가올 것인가?

명화를 마임으로 설명하는, 잠깐만

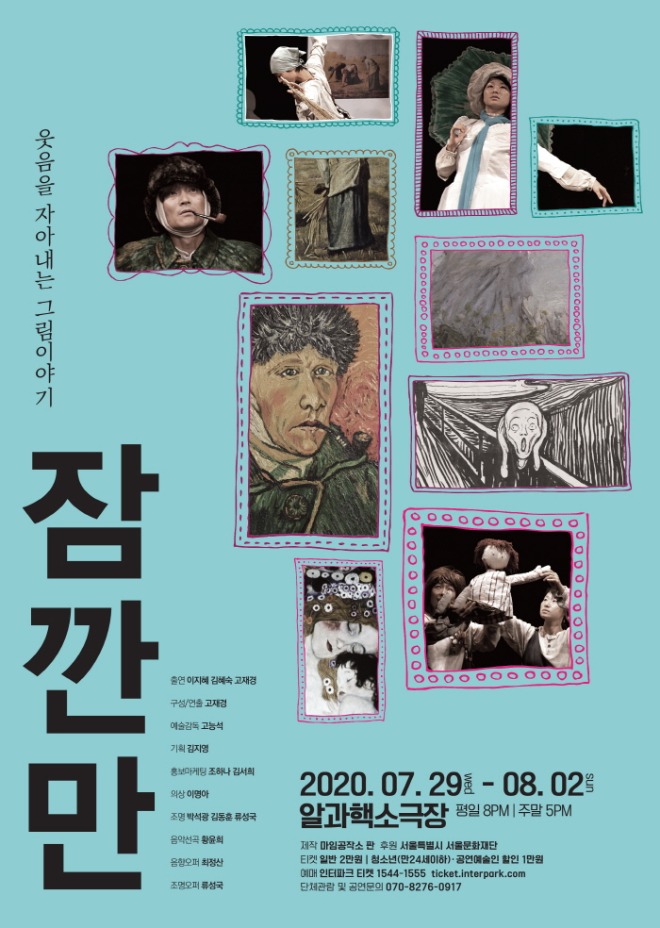

<잠깐만>은 열정은 가득한 길거리 유랑극단의 여정을 다루고 있는 마임 극이다. '모네', '뭉크', '고흐' 등의 유명 화가 작품들과 '짐노페디', '운명' 등과 같은 곡으로 공연을 구성했고, 관객 참여도 가능한 넌버벌(non-verbal) 공연이었다.

예컨대 공연 중의 모네 '양산을 쓴 여인' 장면에서 갑자기 “잠깐만요”라는 말이 들려오면, 관객 중 누군가 무대로 불려 나온다. 무대로 초대된 관객은 열심히 부채질을 한다. 여인의 스카프가 휘날리는 장면이 연출되면 그 장면은 ‘그림’처럼 완성된다.

뭉크 '절규'에서도 관객이 초대되어, 액자 틀 안에 얼굴을 넣고 표정 연기를 한다. 이처럼 <잠깐만>은 명화 속의 이야기가 '우리'의 이야기가 될 수 있도록 관객을 극 속으로 초청한다. 어쩌면 연극 제목을 <잠깐만>으로 지은 것도 ‘이런 의도를 내포하려고 한 게 아닐까?’하고 조심스레 추측해 보게 된다.

지난 공연에서 해당 연극을 관람한 관객들은 “예술에 대해 올바른 '주인'의식을 가질 수 있게 되었다.”, “설명을 듣지 않고도 그림이 지닌 여러 의미를 스스로 파악할 수 있었다.”는 반응이다.

연출을 맡은 마임이스트 고재경은 공연 이력이 화려하다. <고재경의 마임콘서트>, <꿈속의 요정>, <광장 사람 그리고 풍경>, <카툰 마임 쑈>, <움직이는 그림>, <비의 선물>, <유홍영, 고재경의 두 도둑 이야기>, <정크, 클라운> 등 다양한 작품이 있으며 2018년에는 '김상열 연극상'을 수상했다.

그는 "지금 이 시대에는 무슨 이야기를 해야 할까?", "사회가 변했는데 이 작품을 어떻게 바꿔야 할까?" 등의 고민과 질문을 33년간 스스로 해오고 있다고 한다.

잠깐만

- 웃음을 자아내는 그림이야기 -

일자

2020.07.29 ~ 2020.08.02

시간

평일 8시

주말 5시

장소

알과핵소극장

티켓가격

전석 20,000원

제작

마임공작소 판

후원

서울특별시

서울문화재단

관람연령

만 6세 이상

공연시간

55분

[박신영 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.>

[박신영 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록