[Review] 흰개미는 바닥 밑에 있으면서 동시에 없다 [공연]

-

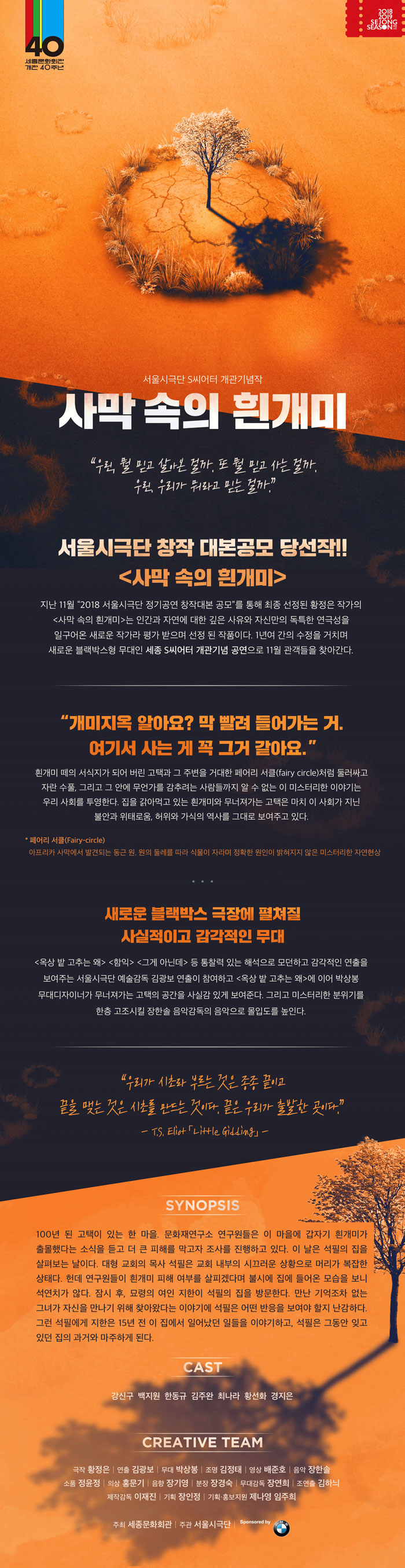

이 연극에서 가장 아쉬웠던 점은 너무 쉬운 길을 택했다는 점이었다.보이지 않는 것들에 대한 믿음과 보이는 것들에 대한 불신 둘 모두를 보이진 않지만 분명히 존재하는 흰개미라는 독특한 소재를 통해 풀어 냈다는 점에서 굉장히 흥미로웠지만 정작 중요한 순간에 어울리지 않는 소재를 차용함으로써 진부하게 만들어버렸다. 대형 교회 목사이신 아버지께 그들의 원망이 들리지 않으시냐고 울부짖던 아들이 등장한 순간부터 설마 하는 마음이었는데 곧이어 피해자로 추정되는 인물이 나타나서 기억하지 못하냐고 물었을 땐 솔직히 안타깝기까지 했다. 물론 어려운 주제이기는 했다. 믿음 소망 사랑 중에 제일은 믿음이라고 믿고 있는 사람으로서 믿음이라는 주제를 통해 말하고 싶은 것이 많은 것도 이해는 하겠으나 작가의 욕심이 과했다는 생각이 든다.

이 연극에서 가장 아쉬웠던 점은 너무 쉬운 길을 택했다는 점이었다.보이지 않는 것들에 대한 믿음과 보이는 것들에 대한 불신 둘 모두를 보이진 않지만 분명히 존재하는 흰개미라는 독특한 소재를 통해 풀어 냈다는 점에서 굉장히 흥미로웠지만 정작 중요한 순간에 어울리지 않는 소재를 차용함으로써 진부하게 만들어버렸다. 대형 교회 목사이신 아버지께 그들의 원망이 들리지 않으시냐고 울부짖던 아들이 등장한 순간부터 설마 하는 마음이었는데 곧이어 피해자로 추정되는 인물이 나타나서 기억하지 못하냐고 물었을 땐 솔직히 안타깝기까지 했다. 물론 어려운 주제이기는 했다. 믿음 소망 사랑 중에 제일은 믿음이라고 믿고 있는 사람으로서 믿음이라는 주제를 통해 말하고 싶은 것이 많은 것도 이해는 하겠으나 작가의 욕심이 과했다는 생각이 든다.등장인물들은 모두 각자의 이야기를 가지고 있었고 철저히 자신의 이야기 속에 몰입한 채 각각의 연극을 이어 나갔다. 모두 의미 있는 내용이었지만 그게 2시간 분량 속에 제대로 담기기엔 어려웠고 완성도를 높이기 위해선 그 모두가 묶일 수 있는 하나의 핵심 갈등 요소가 필요했다. 하지만 그것이 꼭 성폭행이었어야 했을까? 물론 성폭행, 특히 아동 성폭력이란 이 지구상에서 사라져야만 하는 범죄이고 누군가의 평생을 쥐고 놓아주지 않는 깊은 상처이다. 그리고 권력을 이용하여 제대로 된 처벌도 받지 않고 잊혀져 가는 악독한 범죄자들을 연극으로 비판하고 상기시키는 건 전혀 잘못된 일이 아니다. 오히려 환영 받아야 한다. 그러나 이 연극만큼은 그 주제가 어울리지 않았다.

연극이 말하는 것은 각자의 믿음이었다. 우리는 결국 각자가 믿고 싶은 걸 믿는다. 사람들이 다 같은 교회를 다니지만 각자가 생각하는 신의 모습이 다 다르듯이 우리는 하나의 교리 속에서 각자의 구원을 얻는다. 석필의 환영 속에서 아버지는 자신이 모든 죄를 하늘에 고백했으며 이미 용서받았다고 말했다. 하지만 이 연극을 보는 그 어떤 관객도 그것이 옳은 판단이라고 여기지 않을 것이다. 용서는 하늘에 계신다고 여겨지는 보이지 않는 존재에게 알량한 말 몇 마디 했다고 쉽게 처리되는 단순한 문제가 아니기 때문이다. 하지만 적어도 그는 자신이 구원을 받았다고 믿는다. 믿음이란 그런 것이다. 흰개미는 바닥 밑에 분명히 존재하지만 내가 그것을 믿지 않는다면 그들은 내게 없는 존재와 다름없다.

석필은 아무런 잘못도 저지르지 않았지만 단지 그러한 아버지에게서 태어났다는 이유 만으로 모든 것들을 떠안은 자신이 불쌍하다고 말한다. 그는 끊임없이 아버지의 환영에 시달리며 그러한 자신에게 책임을 강요하는 어머니를 원망한다. 그러나 그것은 단지 그가 믿고 있던 그의 자화상일 뿐이다. 아버지의 죄는 대신해서 갚겠다는 그가 자신 또한 죄인이라는 현실과 마주했을 때 그는 아버지와 같은 태도를 보인다. 그의 믿음 속에서 아버지는 다른 삶을 살 수도 있던 자신을 구렁텅이로 몰아 넣은 원인이지만 그 자신은 어쩔 수 없는 선택을 했을 뿐인 무고한 희생양이었다.

그는 아버지와 자신을 철저히 분리시키려 노력하지만 피해자에게 그는 똑같은 죄인일 뿐이다. 또한 그의 어머니는 어떤가. 그는 살아 남기 위해 남편의 부정한 행위도 눈 감고 모른 척 해야 했던 불쌍한 아내였고, 그 거대하고 위대한 집안 속에서 제일 만만한 존재라는 이유로 마을 사람들의 이유 없는 분노를 온전히 견뎌내야 하는 가여운 며느리였지만 그 또한 결국 방관자에 불과하다. 의문이 발생하는 지점은 바로 이곳이다. 왜 이 연극은 가해자와 방관자에게 그들을 이해할 수 있게 만들어주는 이야기를 덧붙여야만 했는가. 왜 그들이 믿었던 것들과 그 믿음에 따랐던 행위들을 구구절절 설명하여 일종의 동정심까지 느끼게 장치했는가.

믿음에 대한 이야기를 하고 싶었다면 차라리 그것을 종교의 문제로 깊이 끌고 들어오는 게 나았을 것 같다. 신을 믿는 이들과 아닌 이들의 이야기 만으로도 보다 아쉬움 없는 연극이 되었을 지도 모른다. 성폭행이란 쉽게 모두의 감정을 건드릴 수 있는 사건이지만 이렇게 ‘인물들의 입장’을 주제로 하는 연극에서 다루기에는 부적절한 소재라고 생각한다. 무대 효과는 훌륭했고 배우들의 연기도 마찬가지였다. 너무 심오하기만 할 수도 있는 내용을 재미있게 풀어냈다는 점에서 과연 개관기념작이라는 생각이 들었다.

하지만 믿음이라는 주제에 대한 작가의 모든 사유를 담아 내기에 페어리 서클은 너무 작았던 것 같다. 우리는 모두 각자의 이해관계에 따라 행동하지만 그것이 이해될 수 없는 윤리적인 타협점은 분명히 존재한다. 어쩌면 내 이해력의 문제일수도 있지만 무너지는 집으로 모든 결말의 가능성을 대신하기엔 조금 아쉬움이 남는 것 같다.

[서혜민 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.>

[서혜민 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록