[Review] 외로움과 슬픔에 지지 않은 프리다 칼로

글 입력 2015.07.06 23:44

-

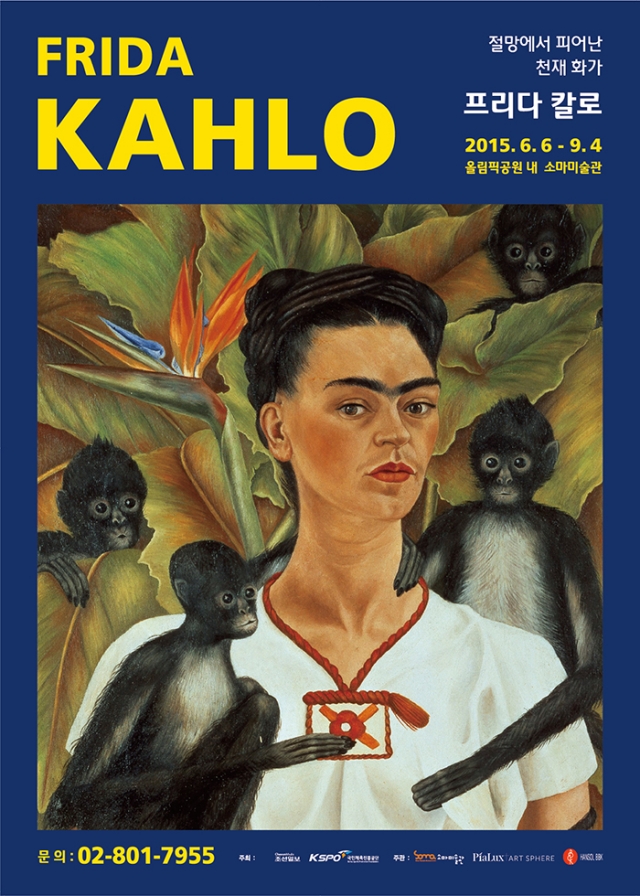

FRIDA KAHLO

집에서 멀지 않은 공원에 위치한 미술관에 가는 발걸음은 가벼웠다.날씨 좋은 날 공원에 산책이나 소풍을 가는 기분과 비슷했다.길을 잘 몰라서 무작정 풀길을 걸어 내려가기도 했다.미술관을 구경하기도 전에 나는 이미 벌써 기분이 좋았다.미술관 입구는 프리다 칼로의 집을 옮겨놓은 모양새였다.반쯤 열린 초록색 문은 포토스팟으로 적합해보였다.미술관으로 들어간다기보다 프리다 칼로 전을 보러간다는 느낌이 강하게 들었다.전시장은 그리 크지 않았다.전시실은 다섯 구역으로 나누어져 있었는데1전시실은 프리다와 디에고에 대해 알고 넘어갈 수 있는 공간이었다.전시에 가기 전 보통 작가에 대해 알아보는 경우가 많은데,인터넷에서 쉽게 접할 수 있는 자료보다 상세하게 소개가 되어 있어서작가를 파악하는데 아주 유용했다.동선도 잘 짜여져 있어서 사람이 지나치게 몰려서 방해가 되는 일도 없었다.2 전시실은 프리다 칼로가 누군지 그녀의 작품으로 소개하는 공간이었다.그녀의 많은 자화상들에 FRIDA가 다시 FRIEDA가 되는 과정도 있었다.왜 그녀가 그렇게 많은 자화상을 그렸는지,왜 그녀의 자화상은 특별해보이는지에 대한 의문은 그녀가 한 말을 보고 풀릴 수 있었다."내가 나를 그리는 이유는 너무 자주 외롭기 때문에,그리고 그것이 내가 가장 잘 아는 주체이기 때문이다."-프리다 칼로사고로 침대 위에서 생활을 했던 것, 사랑하는 사람이 온전히 자신의 것이 아니었던 것, 사고의 결과로 거동이 자유롭지 못했던 것. 그녀는 외로울 수 있는 너무나도 많은 조건을 가지고 있었다. 그래서 그녀의 "난 슬픔을 익사시키려 했는데 이 나쁜 녀석들이 수영하는 법을 배웠지. 그리고 지금은 이 괜찮은 느낌에 압도당했어"라는 말이 너무나도 안타깝고 마음 아프게 다가왔다. 그녀의 작품은 그녀의 모든 것을 반영해서 나타난 만큼, 그녀의 슬픔과 외로움이 인상적인 작품을 만드는 하나의 재료가 되었다고 생각하니 작품 하나하나가 더 깊이 눈에 들어왔다.3 전시실엔 그녀의 대표적인 작품들이 전시되어 있었다.'우주, 대지, 디에고, 나, 세뇨르 솔로틀의 사랑의 포옹'은 프리다 칼로에게 왜 초현실주의라는 수식어가 붙었는지 단번에 이해가 가는 작품이었다. 배경은 낮과 밤, 두 개의 행성, 디에고와 프리다를 둘러싼 대지, 이마에 눈이 하나 더 있는 디에고와 그를 안고 있는 프리다. 주변을 장식하고 있는 식물들은 이국적인 느낌과 동시에 초현실적인 느낌을 주었다.'드러난 삶의 풍경 앞에서 겁에 질린 신부'와 '살아있는 정물'에서도 마찬가지로 초현실주의적이고 이국적인 느낌을 받았다. 단순히 초현실주의적인게 아니라 남미, 멕시코가 느껴졌기 때문에 그녀의 그림 앞에서 오래 머물게 되었다.그리고 '내 마음속에 디에고(테우아나 차림의 자화상)'은 그녀의 이마 위에 리베라가 위치해있어서 그랬을까, 앞서 본 그녀의 자화상을 잊게 만들만큼 인상적이었다. 프리다에게 디에고는 모든 것이라고 했다. 아이이자 애인이면서 우주라고 했다. 자화상을 그리기로 유명한 작가의 자화상이다. 그 자화상의 그녀 외의 다른 존재가 들어갔다. 이마 정중앙에. 프리다의 디에고는 자신의 일부였는지도 모른다는 생각이 들었다. 프리다가 왜 디에고와 재결합했는지, 왜 그런 남자와 다시 시작했는지 알 수 없었는데 그림을 보면서 그냥 애증은 아니었음을 느꼈다.4전시실은 두 구역으로 나누어져 한 곳에서는 리베라의 작품을, 다른 곳에선 프리다 관련 자료를 전시해두었다.사실 나는 리베라를 칸딘스키만큼 나쁜 남자로 생각하고 있었기 때문에 그의 작품에 크게 감흥할 생각이 없었다. 그런데 '해바라기'와 '칼라 행상'을 보는 순간, 작가와 작품을 분리해서 봐야겠다고 생각했다. 해바라기가 자리잡고 있는 큰 화폭, 화폭의 대부분을 차지하고 있는 칼라. 노란색이나 흰색이 그렇게까지 시선을 사로 잡을 색은 아니고, 해바라기와 칼라가 유난한 꽃도 아닌데 그의 작품의 꽃들은 눈에 금방 들어와서 오래 머물렀다.4-2전시실엔 프리다의 의상과 소품, 그녀의 사진과 사진정보가 전시되어있었다.그녀를 사진보다 자화상으로 더 익숙하게 보고 있었는데, 사진의 그녀는 자화상보다 훨씬 예쁜 얼굴을 하고 있었다.

집에서 멀지 않은 공원에 위치한 미술관에 가는 발걸음은 가벼웠다.날씨 좋은 날 공원에 산책이나 소풍을 가는 기분과 비슷했다.길을 잘 몰라서 무작정 풀길을 걸어 내려가기도 했다.미술관을 구경하기도 전에 나는 이미 벌써 기분이 좋았다.미술관 입구는 프리다 칼로의 집을 옮겨놓은 모양새였다.반쯤 열린 초록색 문은 포토스팟으로 적합해보였다.미술관으로 들어간다기보다 프리다 칼로 전을 보러간다는 느낌이 강하게 들었다.전시장은 그리 크지 않았다.전시실은 다섯 구역으로 나누어져 있었는데1전시실은 프리다와 디에고에 대해 알고 넘어갈 수 있는 공간이었다.전시에 가기 전 보통 작가에 대해 알아보는 경우가 많은데,인터넷에서 쉽게 접할 수 있는 자료보다 상세하게 소개가 되어 있어서작가를 파악하는데 아주 유용했다.동선도 잘 짜여져 있어서 사람이 지나치게 몰려서 방해가 되는 일도 없었다.2 전시실은 프리다 칼로가 누군지 그녀의 작품으로 소개하는 공간이었다.그녀의 많은 자화상들에 FRIDA가 다시 FRIEDA가 되는 과정도 있었다.왜 그녀가 그렇게 많은 자화상을 그렸는지,왜 그녀의 자화상은 특별해보이는지에 대한 의문은 그녀가 한 말을 보고 풀릴 수 있었다."내가 나를 그리는 이유는 너무 자주 외롭기 때문에,그리고 그것이 내가 가장 잘 아는 주체이기 때문이다."-프리다 칼로사고로 침대 위에서 생활을 했던 것, 사랑하는 사람이 온전히 자신의 것이 아니었던 것, 사고의 결과로 거동이 자유롭지 못했던 것. 그녀는 외로울 수 있는 너무나도 많은 조건을 가지고 있었다. 그래서 그녀의 "난 슬픔을 익사시키려 했는데 이 나쁜 녀석들이 수영하는 법을 배웠지. 그리고 지금은 이 괜찮은 느낌에 압도당했어"라는 말이 너무나도 안타깝고 마음 아프게 다가왔다. 그녀의 작품은 그녀의 모든 것을 반영해서 나타난 만큼, 그녀의 슬픔과 외로움이 인상적인 작품을 만드는 하나의 재료가 되었다고 생각하니 작품 하나하나가 더 깊이 눈에 들어왔다.3 전시실엔 그녀의 대표적인 작품들이 전시되어 있었다.'우주, 대지, 디에고, 나, 세뇨르 솔로틀의 사랑의 포옹'은 프리다 칼로에게 왜 초현실주의라는 수식어가 붙었는지 단번에 이해가 가는 작품이었다. 배경은 낮과 밤, 두 개의 행성, 디에고와 프리다를 둘러싼 대지, 이마에 눈이 하나 더 있는 디에고와 그를 안고 있는 프리다. 주변을 장식하고 있는 식물들은 이국적인 느낌과 동시에 초현실적인 느낌을 주었다.'드러난 삶의 풍경 앞에서 겁에 질린 신부'와 '살아있는 정물'에서도 마찬가지로 초현실주의적이고 이국적인 느낌을 받았다. 단순히 초현실주의적인게 아니라 남미, 멕시코가 느껴졌기 때문에 그녀의 그림 앞에서 오래 머물게 되었다.그리고 '내 마음속에 디에고(테우아나 차림의 자화상)'은 그녀의 이마 위에 리베라가 위치해있어서 그랬을까, 앞서 본 그녀의 자화상을 잊게 만들만큼 인상적이었다. 프리다에게 디에고는 모든 것이라고 했다. 아이이자 애인이면서 우주라고 했다. 자화상을 그리기로 유명한 작가의 자화상이다. 그 자화상의 그녀 외의 다른 존재가 들어갔다. 이마 정중앙에. 프리다의 디에고는 자신의 일부였는지도 모른다는 생각이 들었다. 프리다가 왜 디에고와 재결합했는지, 왜 그런 남자와 다시 시작했는지 알 수 없었는데 그림을 보면서 그냥 애증은 아니었음을 느꼈다.4전시실은 두 구역으로 나누어져 한 곳에서는 리베라의 작품을, 다른 곳에선 프리다 관련 자료를 전시해두었다.사실 나는 리베라를 칸딘스키만큼 나쁜 남자로 생각하고 있었기 때문에 그의 작품에 크게 감흥할 생각이 없었다. 그런데 '해바라기'와 '칼라 행상'을 보는 순간, 작가와 작품을 분리해서 봐야겠다고 생각했다. 해바라기가 자리잡고 있는 큰 화폭, 화폭의 대부분을 차지하고 있는 칼라. 노란색이나 흰색이 그렇게까지 시선을 사로 잡을 색은 아니고, 해바라기와 칼라가 유난한 꽃도 아닌데 그의 작품의 꽃들은 눈에 금방 들어와서 오래 머물렀다.4-2전시실엔 프리다의 의상과 소품, 그녀의 사진과 사진정보가 전시되어있었다.그녀를 사진보다 자화상으로 더 익숙하게 보고 있었는데, 사진의 그녀는 자화상보다 훨씬 예쁜 얼굴을 하고 있었다. 5 전시실에서는 멕시코 근현대 작가들을 소개한다.미겔 코바루비아스의 '디에고 리베라의 초상'은 프리다가 그린 디에고 리베라와도 다르고 디에고의 사진과도 달랐다. 우스꽝스럽다고 할까, 신문만화같은 혹은 위트있는 일러스트 같았다. 디에고의 초상인데 주인공같은 모습이 아니었다.5 전시실에서 색감이 강렬했던 작가들이 있었는데 그중에서도 특히 기억에 남은 건 마리아 이스키에르도의 '서커스'와 앙헬 자라가의 '무제', 그리고 귄터 게르초의 '자크 길만의 초상'이었다. 귄터의 작품은 추상적이면서 구성주의적이었고, 앙헬은 여러가지 색감을 조화롭게 사용하였고, 마리아의 그림에서는 이야기를 느낄 수가 있었다.이번 관람을 한 줄로 요약하자면 '프리다의 핵심을 보고, 리베라라는 존재를 알고, 아주 작은 조각이지만 멕시코 미술을 엿볼 수 있다'가 되겠다. 전시 공간이 넓은 게 아닌 만큼 많은 걸 다루지만 깊이 다루지는 않아서 무언가 조금 부족하다고 느낄 여지는 있다. 하지만 중요한 게 빠진 허전함은 아니다.[장미 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.>

5 전시실에서는 멕시코 근현대 작가들을 소개한다.미겔 코바루비아스의 '디에고 리베라의 초상'은 프리다가 그린 디에고 리베라와도 다르고 디에고의 사진과도 달랐다. 우스꽝스럽다고 할까, 신문만화같은 혹은 위트있는 일러스트 같았다. 디에고의 초상인데 주인공같은 모습이 아니었다.5 전시실에서 색감이 강렬했던 작가들이 있었는데 그중에서도 특히 기억에 남은 건 마리아 이스키에르도의 '서커스'와 앙헬 자라가의 '무제', 그리고 귄터 게르초의 '자크 길만의 초상'이었다. 귄터의 작품은 추상적이면서 구성주의적이었고, 앙헬은 여러가지 색감을 조화롭게 사용하였고, 마리아의 그림에서는 이야기를 느낄 수가 있었다.이번 관람을 한 줄로 요약하자면 '프리다의 핵심을 보고, 리베라라는 존재를 알고, 아주 작은 조각이지만 멕시코 미술을 엿볼 수 있다'가 되겠다. 전시 공간이 넓은 게 아닌 만큼 많은 걸 다루지만 깊이 다루지는 않아서 무언가 조금 부족하다고 느낄 여지는 있다. 하지만 중요한 게 빠진 허전함은 아니다.[장미 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.>