[Opinion] 고모라를 향한 한 걸음 [문학]

-

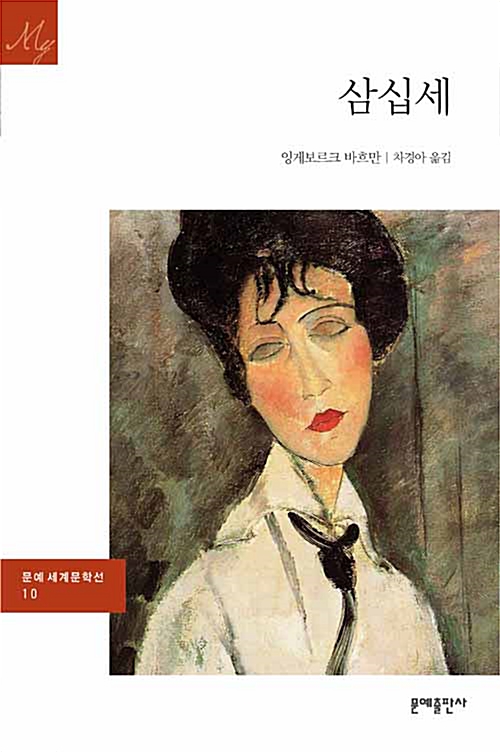

오스트리아 태생의 잉게보르크 바하만의 산문집 『삼십세』에는 7개의 작품이 실려 있다. 모두 감정을 섬세하게 묘사하며 시처럼 읽히기도 한다.

읽기가 쉽지는 않지만, 마음에 사무치는 구절이 많다. 문장과 흐름이 꼼꼼하고 밀도가 높다. 작가는 언어와 표현에 대한 집요함을 바탕으로 이야기를 써내려가고 있으며, 그 안에서 독자가 깨달음을 얻을 때 큰 감동을 받을 수 있다.

그중 「고모라를 향한 한 걸음」은 여성 간의 사랑과 깨어남을 담고 있다는 점에서 눈에 띈다. 퀴어와 관련된 다양한 예술이 더 많아지고 대중화되고 있는 현재에 읽어도 재미있고 페미니즘적인 요소를 찾을 수 있다. 주인공 샤를롯테는 자신을 감싸고 있던 가부장제라는 알에서 어떻게 깨고 나올 수 있을까.

고모라를 향한 한 걸음

소돔과 고모라는 악과 퇴폐의 도시로 성서에 등장한다. 신의 분노를 사 불로 파멸당한 도시이다. 소설가 마르셀 프루스트는 자신의 장편 연작 소설 『잃어버린 시간을 찾아서』에서 소돔과 고모라를 각각 남성 동성애자와 여성 동성애자의 세계로 정착시킨 바 있다.

주인공 샤를롯테는 피아니스트다. 늦은 밤, 공연이 끝나고 가게를 닫아야 하는데 집으로 가지 않는 한 소녀가 있다. 샤를롯테에게 구애하는 소녀, 마라다. 붉게 반짝이는 머리털과 빨간 스커트를 입은 마라. 샤를롯테와 마라는 함께 가게를 나서서 근처 바로 향한다.

이야기는 샤를롯테를 중심으로 서술된다. 샤를롯테의 섬세한 감정을 집요하고 길게 서술한다. 그가 하는 생각과 걱정과 여러 잡념들이 뒤섞여 나타난다. 이야기는 간단하다. 샤를롯테가 마라에 대한 자신의 감정을 인정하는 이야기다. 샤를롯테의 걱정, 감정이 고스란히 서술되며 그가 얼마나 고심하고 혼란스러워하고 있는지 느껴진다. 마라는 끊임없이 샤를롯테만 바라보며 춤을 춘다.

그들은 바에서 나와 샤를롯테의 집으로 향한다. 샤를롯테의 남편 프란츠는 해가 뜨면 집에 도착할 예정이었다. 마라는 계속해서 샤를롯테에게 프란츠를 정말로 사랑하느냐고 묻는다. 항상 샤를롯테를 홀로 두는 프란츠를 정말로 사랑하느냐고 묻는다. 샤를롯테는 마라를 돌려보내야하지만, 그러지 못한다. 계속해서 혼란스럽다.

그리고 옆에서 잠든 마라를 보면서, 자신의 처지를 하나둘 깨달아간다.

“그녀는 방안을 휘둘러보았다. 침실의 전등과 몇 가지 꽃병, 소도구를 제외한 모든 가구는 프란츠가 선택한 것이었다. 이 집안에서 그녀의 것이라고는 한 조각도 없었다. 그녀가 한 사내와 함께 사는 한, 그 집안에서 어떤 일이고 그녀가 앞장서서 관여해 벌어진다는 것은 도저히 생각할 수 없었다. (...) 지금 그녀는 프란츠 소유인 투명한 질서 속에서 살고 있었다.”

밤이 지나고 새벽을 지나면서 샤를롯테는 점점 자신을 둘러싸고 있던 것들을 깨닫는다. 그는 마라를 보며 미소 짓고, 발로 테이블을 밀어버린다. 샤를롯테와 프란츠, 결혼으로 묶인 ‘우리’의 세계를 발끝으로 밀어 본다.

샤를롯테는 이제 자신이 왜 지금껏 남자들만은 만나왔는지 생각한다. 그리고 어쩌다 결혼까지 하게 되었는지 의아하다. 그리고 자신의 소녀 시절을 생각해본다. 이 소설에서 소녀, 학생 시절은 두려울 것 없고 결심하는 방법을 알던 시절로 묘사된다. 사회로 나오기 전, 여성이 아닌 오롯이 학생이자 자기 자신으로 있을 수 있었던 시절.

“길들여진 언어를 사용하지 않으리라. 그리고 본연의 그녀 자신으로 돌아가리라.”

이제 샤를롯테는, 프란츠에게 자신이 있었던 것처럼, 자신의 관여자를 가지고 싶다. 자신을 사랑하고, 자신을 바라보고, 그림자같이 옆에 존재하는 자를 거느리고 싶다. 자신이 배워온 언어를 버리고 다시 언어를 선택하고 싶다. 이제는 선택 당하고 싶지 않다.

잠들었던 마라가 깨어나고, 돌아가겠다는 그를 데리고 샤를롯테는 침실로 들어간다. 그들은 옷을 벗고 나란히 눕는다. 프란츠가 오기 전에 마라를 돌려보내겠다는 생각은 이미 오래전에 사라졌다. “두 여인은 잠 속으로 빠져 어지러운 꿈속으로 줄달음쳤다.”

▲영화 <아가씨>의 한 장면

샤를롯테와 마라가 가게에서 나와 바로 향할 때, 그들이 뛰어가는 장면이 나온다. 손을 맞잡고 누군가에게 쫓기듯이 그들은 서둘러 걷고, 서둘러 걷다가 점차 달리 방법이 없는 사람처럼 뛰어간다. 나란히 누워 꿈속으로도 줄달음친다.

무언가 잘못되었음을 알아채고, 그것에서 달아나기 위해 단숨에 달린다. 그곳이 퇴폐의 도시, 고모라일지라도 우리는 나아갈 수 있다. 현재의 나를 감싸고 있는 것이 나을지, 가보지 않은 그곳이 정말 나쁠지 가보지 않고는 알 수 없다. 한 번 깨어난 자에게는 다시 돌아가는 선택지는 없다. 그들은 이제 “죽어 있었고”, 동시에 “무엇인가를 죽이”는 존재가 되었다.

“시간은 너덜너덜하게 찢겨져 내게 걸려 있다. 나는 어느 누구의 여자도 아니다. 나는 지금껏 한번도 존재하지 않았다. 나는 내가 누구인가를 규정하고 싶다. 그리고 나 역시, 내 피조물, 참을성있고 당연하며 그림자 같은 나의 관여자를 거느리고 싶다. 나는 그녀의 입, 그녀의 성-나 자신의 것이기도 한-을 원하기 때문에 마라를 원하는 것이 아니다. 그런 것은 전혀 아니다. 나는 나의 피조물을 원한다. 그리고 나는 것을 만들 것이다. 우리는 항상 우리의 관념에 힘입어 살아왔다. 그런데 이것은 나의 관념이다.” -172p.

[진수민 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록