[Opinion] 현대 미술의 깊이에 대해 생각하게 되다 [시각예술]

글 입력 2017.08.05 21:18

-

음악을 통해 알게 된 지인이 나에게 이런 말을 한 적이 있다."좋은 음악이란, 대중성과 예술성이 모두 균형있게 있는 음악이다"이 말을 듣고 난 이후로, 대중성과 예술성은 예술을 판단하는 나의 잣대가 되었다. 개인적으로 음악은 대중성과 예술성을 판단하기 쉬웠다. 어떤 곡들은 귀에 쉽게 들리지는 않지만 정말 심오하기도 했고, 어떤 곡들은 듣자마자 편하게 들었지만 이내 익숙해져서 질리기도 했다. 그저 들리는대로 이 곡은 예술성에 치우쳐 있구나, 이 곡은 대중성에 치우쳐 있구나 알 수 있었다.그러나 그림은 대중성과 예술성을 바로 판단하기가 어려웠다. 그래서 나는 다른 척도로 대중성과 예술성을 판단했는데, 바로 '경외감'이 그림의 대중성과 예술성의 기준이었다. 만약 특정한 그림을 볼 때 경외감이 든다면, 그것은 예술성이 있기에 경외감이 들 것이다. 또한 그 경외감은 나만 특수하게 느끼는 경우보다, 다른 사람도 그렇게 느낄 확률이 높기에 대중성 또한 있다는 뜻이다. 피카소의 [게르니카]나 [모나리자]를 볼 때, '저걸 어떻게 만들어냈을까'라는 경외감이 들었기 때문에, 그 그림들을 좋은 그림이라고 받아들였다. 곧, 나는 그림에 있어서 대중성과 예술성이 결합한 형태가 경외의 감정으로 나타난다고 생각했다.

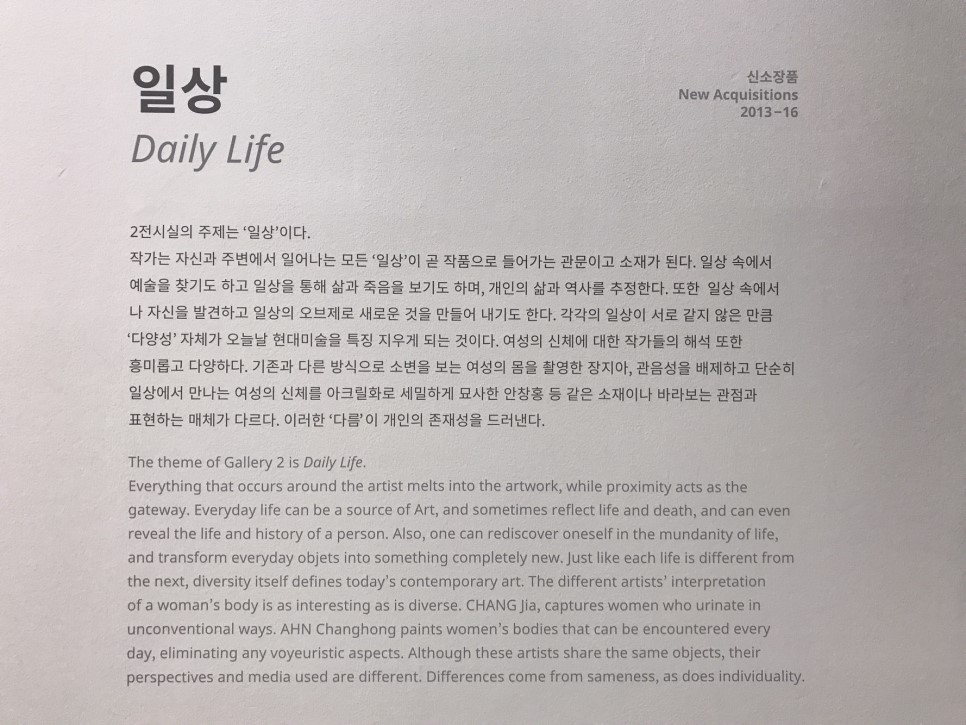

(피카소의 [게르니카], 1937년 작)그렇지만 내가 현대 미술 작품들을 볼 때는, 몇몇을 제외하고는 경외감이 들지 않았다. 한편으로는 '저건 나도 만들어낼수 있겠다'라는 생각이 들게 하는 측면에서는, 예술성이 떨어진다고 보았다. 다른 한편으로는 사람들이 원하는 것을 만드는 것과 거리가 멀다고 생각했기에, 대중성이 떨어진다고 보았다. 이리보나 저리보나, 현대 미술은 대중성과 예술성을 모두 갖추지 못했기 때문에 경외감이 생기지 않으며, 그렇기에 좋은 그림이 아니라고 생각했다.하지만 내가 국립현대미술관을 방문했을 때, 현대미술에 대한 나의 생각은 바뀌었다. 정확히 말하자면 미술을 바라보는 나의 기준이 달라졌다.미술관에 들어가 첫 전시관을 볼 때, 나는 그저 예술적 기교가 드러나는 그림들만 몇몇개 훑어보고 있었다. 그런 그림들은, '저걸 어떻게 했을까'라는 생각과 함께, 내가 할 수 없는 것이기에 경외의 감정이 들게 하는 것들이기 때문이다. 위에서 언급했듯이, 그나마 그런 그림들이 '경외감을 들게 하니까 좋은 그림들'이라고 여기며 전시관 안을 지나갈 뿐이었다.비록 나 나름대로의 미술을 보는 기준을 가지고 있었다고 해도, 나는 개인적으로 미술보다 음악을 좋아하는 사람이었다. 음악은 연속적이고, 미술은 단면적이다. 음악이란 전후 시간이 연속된, 일정한 시간의 구간을 필요로 하지만 미술은 전후 연결된 시간이 필요 없이 그저 그림을 '인식'하면 된다. 그렇기에 음악과 미술 둘 다 울림을 갖고 있지만, 음악이 주는 울림과 감정은 계속 지속되는 반면 미술은 그림을 볼 당시에만 그 울림과 감정이 존재한다. 그렇기에, 나에게 있어서는 음악이 가져다주는 3분의 감정이, 미술이 가져다주는 3초의 경외감보다 좋았다.그렇게 미술관을 둘러보며 '3초의 경외'를 간간히 느끼기만 했었다. 그러던 중, 지하의 '2전시실'으로 들어가자 "일상"이라는 전시관 앞에의 글자가 보였다. 그곳에서 보았던 작품들은 내가 일상 속에서 많이 봐왔거나 많이 느끼고 생각해 왔던 것들에 대한 것들이었다. 경외와는 다른 감정으로, 그 작품들을 계속 쳐다보게 되었다. 그 그림들 속에서 내 일상 주변의 것들이 보였기 때문이다. 또한 어떤 작품들은 나도 많이 느껴본 감정이나 많이 해본 생각에 대해 표현한 것들이었다. 그것들을 바라볼 때, 평소 내가 갖고 있던 생각들과 느낌, 감정들이 어떤 의미를 가졌었는지 다시 생각하게 하면서, 그 작품들을 계속 바라보게 만들었다.

(피카소의 [게르니카], 1937년 작)그렇지만 내가 현대 미술 작품들을 볼 때는, 몇몇을 제외하고는 경외감이 들지 않았다. 한편으로는 '저건 나도 만들어낼수 있겠다'라는 생각이 들게 하는 측면에서는, 예술성이 떨어진다고 보았다. 다른 한편으로는 사람들이 원하는 것을 만드는 것과 거리가 멀다고 생각했기에, 대중성이 떨어진다고 보았다. 이리보나 저리보나, 현대 미술은 대중성과 예술성을 모두 갖추지 못했기 때문에 경외감이 생기지 않으며, 그렇기에 좋은 그림이 아니라고 생각했다.하지만 내가 국립현대미술관을 방문했을 때, 현대미술에 대한 나의 생각은 바뀌었다. 정확히 말하자면 미술을 바라보는 나의 기준이 달라졌다.미술관에 들어가 첫 전시관을 볼 때, 나는 그저 예술적 기교가 드러나는 그림들만 몇몇개 훑어보고 있었다. 그런 그림들은, '저걸 어떻게 했을까'라는 생각과 함께, 내가 할 수 없는 것이기에 경외의 감정이 들게 하는 것들이기 때문이다. 위에서 언급했듯이, 그나마 그런 그림들이 '경외감을 들게 하니까 좋은 그림들'이라고 여기며 전시관 안을 지나갈 뿐이었다.비록 나 나름대로의 미술을 보는 기준을 가지고 있었다고 해도, 나는 개인적으로 미술보다 음악을 좋아하는 사람이었다. 음악은 연속적이고, 미술은 단면적이다. 음악이란 전후 시간이 연속된, 일정한 시간의 구간을 필요로 하지만 미술은 전후 연결된 시간이 필요 없이 그저 그림을 '인식'하면 된다. 그렇기에 음악과 미술 둘 다 울림을 갖고 있지만, 음악이 주는 울림과 감정은 계속 지속되는 반면 미술은 그림을 볼 당시에만 그 울림과 감정이 존재한다. 그렇기에, 나에게 있어서는 음악이 가져다주는 3분의 감정이, 미술이 가져다주는 3초의 경외감보다 좋았다.그렇게 미술관을 둘러보며 '3초의 경외'를 간간히 느끼기만 했었다. 그러던 중, 지하의 '2전시실'으로 들어가자 "일상"이라는 전시관 앞에의 글자가 보였다. 그곳에서 보았던 작품들은 내가 일상 속에서 많이 봐왔거나 많이 느끼고 생각해 왔던 것들에 대한 것들이었다. 경외와는 다른 감정으로, 그 작품들을 계속 쳐다보게 되었다. 그 그림들 속에서 내 일상 주변의 것들이 보였기 때문이다. 또한 어떤 작품들은 나도 많이 느껴본 감정이나 많이 해본 생각에 대해 표현한 것들이었다. 그것들을 바라볼 때, 평소 내가 갖고 있던 생각들과 느낌, 감정들이 어떤 의미를 가졌었는지 다시 생각하게 하면서, 그 작품들을 계속 바라보게 만들었다. (국립현대미술관 서울관 2전시실 주제 '일상')각각의 작품들은, 나의 일상에 존재하는 것들에 대해서 그들만의 의견을 보여주고 있었다. 주변의 것들에 대한 그들만의 시각, 평소 감정과 느낌에 대한 그들의 표현, 그렇게 나는 나의 것으로 여기고 느끼던 것들을 그들은 어떻게 얘기하고 있나 찾아보게 되었다. 옆에 새로운 작품을 볼 때마다, '이것은 또 뭐를 얘기하고 있나'하고 한 작품 한 작품 주목하게 되는 것이다. 곧, 나는 각각의 작품들을 통해 무수하게 많은 아티스트들과 만나고 있었다.이 개념은 음악에서도 발견하지 못했던 개념이었다. 음악을 들을 때는 그저, 이 아티스트가 나에게 하는 말이 뭔가, 주고자 하는 감정이 뭔가 하고 일방적으로 경험하기만 했다. '아, 너는 이런 생각을 가지고 있었구나' 하고 주목하기 보다는, 이 아티스트가 어떤 작품을 만들어내었나 보고 느낄 뿐이었다.그러나 이 곳에서는 '이 대상에 대해 이 아티스트는 어떻게 표현하고 있을까'를 궁금해 하면서, 나는 이런 생각을 했었는데 너는 이런 생각을 하고 있었구나 라는 식의 공유를 하고 있었다. 일방적으로 압도당하는 '경외'와 다르게 이 곳에서 미술은 나에게 '소통'으로 다가왔다.

(국립현대미술관 서울관 2전시실 주제 '일상')각각의 작품들은, 나의 일상에 존재하는 것들에 대해서 그들만의 의견을 보여주고 있었다. 주변의 것들에 대한 그들만의 시각, 평소 감정과 느낌에 대한 그들의 표현, 그렇게 나는 나의 것으로 여기고 느끼던 것들을 그들은 어떻게 얘기하고 있나 찾아보게 되었다. 옆에 새로운 작품을 볼 때마다, '이것은 또 뭐를 얘기하고 있나'하고 한 작품 한 작품 주목하게 되는 것이다. 곧, 나는 각각의 작품들을 통해 무수하게 많은 아티스트들과 만나고 있었다.이 개념은 음악에서도 발견하지 못했던 개념이었다. 음악을 들을 때는 그저, 이 아티스트가 나에게 하는 말이 뭔가, 주고자 하는 감정이 뭔가 하고 일방적으로 경험하기만 했다. '아, 너는 이런 생각을 가지고 있었구나' 하고 주목하기 보다는, 이 아티스트가 어떤 작품을 만들어내었나 보고 느낄 뿐이었다.그러나 이 곳에서는 '이 대상에 대해 이 아티스트는 어떻게 표현하고 있을까'를 궁금해 하면서, 나는 이런 생각을 했었는데 너는 이런 생각을 하고 있었구나 라는 식의 공유를 하고 있었다. 일방적으로 압도당하는 '경외'와 다르게 이 곳에서 미술은 나에게 '소통'으로 다가왔다. (김은진의 [냉장고], 2011-2012년 작)맨 처음 나에게 '소통'이라는 개념으로 다가왔던 작품은 김은진의 [냉장고] 였다.작품 소개에는 이렇게 써져 있다. "김은진은 욕망, 구원, 두려움, 성스러움, 무의식의 세계를 여러 가지 다양한 소재를 이용하여 풀어낸 작가이다. [냉장고]는 죽음에 대한 두려움, 미래에 대한 불안함, 인생에 대한 번민 등을 담아낸 작품이다. 화면의 배경은 산수화 같이 보이지만 인간들의 삶, 죽음, 폭력, 가난, 잔혹한 여러 절박한 상황들이 산재되어 있어 지옥도를 연상하게 한다. 다른 한편으로는 불교, 천주교, 기독교, 도교 등의 모든 조상들을 통해 역겨움에 대한 이야기 풀기가 삶을 지탱하기 위한 노력이라는 의미도 담고 있다."일상에서 흔히 볼 수 있는 대상인 '냉장고'에 대해, 이 아티스트는 냉장고 안에 이러한 세계가 담겨있다 혹은 이러한 세상이 다양한 물품을 담은 냉장고와 같다고 말하는 것이다.

(김은진의 [냉장고], 2011-2012년 작)맨 처음 나에게 '소통'이라는 개념으로 다가왔던 작품은 김은진의 [냉장고] 였다.작품 소개에는 이렇게 써져 있다. "김은진은 욕망, 구원, 두려움, 성스러움, 무의식의 세계를 여러 가지 다양한 소재를 이용하여 풀어낸 작가이다. [냉장고]는 죽음에 대한 두려움, 미래에 대한 불안함, 인생에 대한 번민 등을 담아낸 작품이다. 화면의 배경은 산수화 같이 보이지만 인간들의 삶, 죽음, 폭력, 가난, 잔혹한 여러 절박한 상황들이 산재되어 있어 지옥도를 연상하게 한다. 다른 한편으로는 불교, 천주교, 기독교, 도교 등의 모든 조상들을 통해 역겨움에 대한 이야기 풀기가 삶을 지탱하기 위한 노력이라는 의미도 담고 있다."일상에서 흔히 볼 수 있는 대상인 '냉장고'에 대해, 이 아티스트는 냉장고 안에 이러한 세계가 담겨있다 혹은 이러한 세상이 다양한 물품을 담은 냉장고와 같다고 말하는 것이다.

([냉장고]의 세부)마치 우리가 공상을 할 때, 상상으로 자신의 세계를 자신만의 요소들로 채우듯이, 이 아티스트는 '냉장고'에 이렇게 자신만의 것들을 채워넣은 것이다. 이 작품을 보면서, '너는 이런 게 있을 거라고 생각을 했구나' 라는 생각으로 감상하게 되고, 공유하고 소통하게 된 것이다.

([냉장고]의 세부)마치 우리가 공상을 할 때, 상상으로 자신의 세계를 자신만의 요소들로 채우듯이, 이 아티스트는 '냉장고'에 이렇게 자신만의 것들을 채워넣은 것이다. 이 작품을 보면서, '너는 이런 게 있을 거라고 생각을 했구나' 라는 생각으로 감상하게 되고, 공유하고 소통하게 된 것이다. (손동현의 [문자도 코카콜라], 2006년 작)

(손동현의 [문자도 코카콜라], 2006년 작) ([코카콜라]의 세부)작품을 하나 더 소개하자면, 익숙한 '코카콜라' 로고에 한국적인 아이콘을 담은 작품이다. 이 또한 '이 사람은 이 요소를 어떻게 표현할까'라는 측면에서 소통으로 다가왔다.이처럼 현대미술을 통해, '소통'이라는 미술을 바라보는 또 하나의 눈을 얻게 되었다. 메시지를 중요하게 생각하는 현대미술이라는 점에서, '소통'이라는 개념이 모든 미술에 적용될 수 있는지는 모르겠다. 그렇지만 분명 '소통'의 방식은 대중성과 예술성의 잣대를 이용해 좋고 나쁘고를 따지는 방식과 전혀 다르다. 오히려 '경외'할 것만 보는 것이 아니라 모든 작품들의 메시지를 존중하면서 보았기에, 각각의 작품들과 생각을 나누며 시간 가는지 몰랐다. 참으로 소통은 언제나 즐겁고, 공유는 내 머릿 속을 새롭게 한다. 이러한 방식으로 미술을 바라볼 수 있게 된 것이 감사하다. 조만간, 그 소통이 하고싶어서 이 곳을 다시 찾을 것 같다.[이현빈 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.>

([코카콜라]의 세부)작품을 하나 더 소개하자면, 익숙한 '코카콜라' 로고에 한국적인 아이콘을 담은 작품이다. 이 또한 '이 사람은 이 요소를 어떻게 표현할까'라는 측면에서 소통으로 다가왔다.이처럼 현대미술을 통해, '소통'이라는 미술을 바라보는 또 하나의 눈을 얻게 되었다. 메시지를 중요하게 생각하는 현대미술이라는 점에서, '소통'이라는 개념이 모든 미술에 적용될 수 있는지는 모르겠다. 그렇지만 분명 '소통'의 방식은 대중성과 예술성의 잣대를 이용해 좋고 나쁘고를 따지는 방식과 전혀 다르다. 오히려 '경외'할 것만 보는 것이 아니라 모든 작품들의 메시지를 존중하면서 보았기에, 각각의 작품들과 생각을 나누며 시간 가는지 몰랐다. 참으로 소통은 언제나 즐겁고, 공유는 내 머릿 속을 새롭게 한다. 이러한 방식으로 미술을 바라볼 수 있게 된 것이 감사하다. 조만간, 그 소통이 하고싶어서 이 곳을 다시 찾을 것 같다.[이현빈 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록