[Preview] 베르나르 뷔페, 예술가의 인생 [전시]

글 입력 2019.06.05 22:20

-

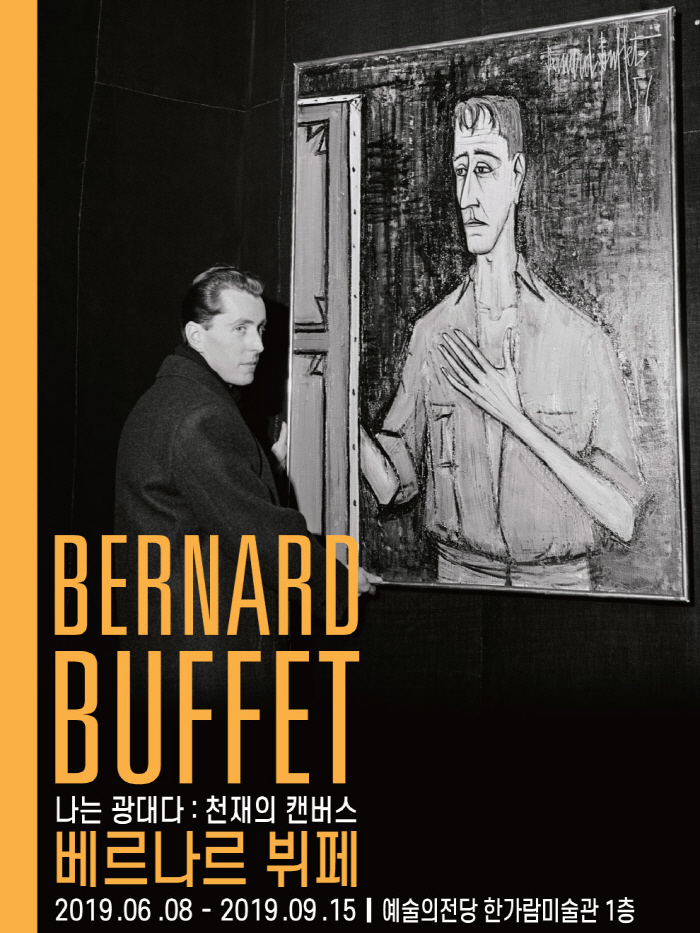

길쭉하고 뾰족한 사람들의 얼굴, 투박한 윤곽선, 멕시코의 벽화처럼 강렬하지만, 어딘가 차가워 보이는 색채. 베르나르 뷔페의 그림을 보고 처음 받았던 인상은 ‘기괴함’이었다. 이달 8일부터 9월 15일까지 예술의전당 한가람미술관에서 그의 그림을 만나기 전, 알고 가면 좋을 정보들을 정리해 보았다.

Still Life

Still Life

인생과 예술이 만나는 지점1928년 파리에서 태어난 그는 나치가 점령하고 있던 에꼴 데 보자르에서 미술을 배웠다. 1946년 첫 전시를 연 후 매년 꾸준히 한 번 이상의 전시를 열었다. 프랑스, 독일, 일본에서의 단독 전시뿐만 아니라, 파리의 단체 전시에도 여러 차례 참여했다. 최초의 회고전은 1958년 Galerie Charpentier에서 이루어졌다.1973년에는 최초로 베르나르 뷔페 박물관이 출범하고, 5년 후 뷔페는 Institut et le Pont des Arts로부터 우표 디자인 작업을 맡게 된다. 이때의 작품으로는 Tête de Veau (1954), Bouquet (1965), Still Life (1991)가 있다.그는 젊은 나이에 뉴욕타임즈 1958년 프랑스의 가장 뛰어난 젊은 재능 5인 (이브 생 로랑, 프랑수아주 사강과 함께)으로 선정되었고, 프랑스 잡지인 <Connaissance des Arts>에 의해 전후(戰後) 최고의 예술가 10명 목록에 들기도 했다.그의 삶은 전쟁을 제외하고는 논할 수 없다. "모든 것이 파괴되고 공포 속에서 살았다. 그 시절에는 먹을 것과 그릴 것만 찾아다녀야 했다”는 그의 말을 통해 폐허 속에서 그림을 그리고 있었던 그의 모습을 조금이나마 상상해볼 수 있다. 특히 말년에는 파킨슨병으로 투병하며 작업을 할 수 없었으나, 8천 점 이상의 작품이 남겨진 것을 통해 그의 삶과 예술에 대한 에너지가 대단했음을 알 수 있다. 하지만 그는 1999년 자살로 생을 마감한다.엄청난 인기를 얻었음에도 극적으로 삶을 마감한 그가 인생의 순간순간 겪었던 사건들은 각 시기의 그림들로 표현된다. 이번 전시는 시대별로 달라지는 그의 그림들을 확인할 수 있도록 구성되었다고 한다. 유명해지기 시작한 1940년대 후반의 그림부터, 절정의 인기를 누렸던 1950년대의 대표적인 정물화와 인물초상화 그리고 아내였던 아나벨과 광대를 그린 1960년대의 대표작들까지, 우리는 예술과 예술가의 삶이 연결되는 지점에 서 있게 될 것이다.

예술사조프랑스의 20세기 마지막 구상회화 작가인 베르나르 뷔페는 반 추상 그룹인 L`homme Témoin의 일원이었다. L`homme Témoin의 일원이었던 베르나르 조르주와 앙드레 미노와 함께 일상을 우울하고 어두운 분위기로 표현해냈다. 이들의 독특한 스타일은 많은 평론가의 주목을 받게 했고, 그중에서도 특히 뷔페의 작품이 수집가들에게 인기가 많았다고 한다.그를 표현주의라는 예술 사조로 설명하기도 한다. 그러나 표현주의는 사실주의에 반하여 만들어진 거의 모든 양식을 포함하는 용어다. 표현주의는 1905년 프랑스와 독일에서 거의 동시에 생겨나고 있었던 움직임으로서, 예술의 목적이 자연의 재현에 있는 것이 아니라, 감정을 표현해내는 데 있다는 생각에서 출발했다. 윤곽선을 왜곡하고, 미적 개념을 재해석하고, 세부적 묘사를 파격적으로 단순화하거나 대담한 색채를 사용하는 것이 주요 특징이다. 야수주의, 입체주의, 인상주의, 심지어는 추상미술까지도 표현주의에 속한다.표현 방식뿐만 아니라 주제 역시도 특정할 수 없이 다양했다. 그의 작품은 동시대의 사건들과 예술가들로부터 직접적인 영향을 받아, 예술사, 죽음, 성, 대중문화, 정치 등의 주제를 다루었다. 그가 도대체 어떤 예술관을 가지고 있었는지, 대표작인 광대의 그림 이외에도 그가 담은 주제와 이용한 소재들은 무엇이었는지를 전시회를 통해 직접 확인해보려 한다.

예술사조프랑스의 20세기 마지막 구상회화 작가인 베르나르 뷔페는 반 추상 그룹인 L`homme Témoin의 일원이었다. L`homme Témoin의 일원이었던 베르나르 조르주와 앙드레 미노와 함께 일상을 우울하고 어두운 분위기로 표현해냈다. 이들의 독특한 스타일은 많은 평론가의 주목을 받게 했고, 그중에서도 특히 뷔페의 작품이 수집가들에게 인기가 많았다고 한다.그를 표현주의라는 예술 사조로 설명하기도 한다. 그러나 표현주의는 사실주의에 반하여 만들어진 거의 모든 양식을 포함하는 용어다. 표현주의는 1905년 프랑스와 독일에서 거의 동시에 생겨나고 있었던 움직임으로서, 예술의 목적이 자연의 재현에 있는 것이 아니라, 감정을 표현해내는 데 있다는 생각에서 출발했다. 윤곽선을 왜곡하고, 미적 개념을 재해석하고, 세부적 묘사를 파격적으로 단순화하거나 대담한 색채를 사용하는 것이 주요 특징이다. 야수주의, 입체주의, 인상주의, 심지어는 추상미술까지도 표현주의에 속한다.표현 방식뿐만 아니라 주제 역시도 특정할 수 없이 다양했다. 그의 작품은 동시대의 사건들과 예술가들로부터 직접적인 영향을 받아, 예술사, 죽음, 성, 대중문화, 정치 등의 주제를 다루었다. 그가 도대체 어떤 예술관을 가지고 있었는지, 대표작인 광대의 그림 이외에도 그가 담은 주제와 이용한 소재들은 무엇이었는지를 전시회를 통해 직접 확인해보려 한다. 광대의 의미광대는 원래의 서커스라는 맥락 이외에도 수많은 곳에서 예술의 소재로 활용되어왔다. 나의 경우 우리나라의 대중가요 ‘삐에로는 우릴 보고 웃지’가 가장 먼저 떠오른다. 얼굴에 항상 미소를 짓는 분장을 하고 있지만, 이면에는 슬픔을 간직하고 있는 존재라는 발상에서 나온 가사는, 가식적인 미소를 띠고 살아가는 다른 사람들보다 삐에로가 좋다는 내용이다.러시아 발레 <페트루슈카>도 떠오른다. 자신의 의지와는 상관없이 다른 사람들을 즐겁게 해야 한다는 점이 인형사의 조종에 따라 움직여야 하는 인형들과 비슷하다고 느낀다. 또 ‘갑’의 요구대로, 고객의 요구대로 감정을 강요당하는 현대의 수많은 ‘을’도 떠오른다. 꼭 특정 직업군으로 한정하지 않더라도 우리 모두 애써 슬픈 감정을 숨기고 일상을 살아가야 했던 경험이 있기에, 광대라는 단어는 낯설게 다가오지 않을 것이다.

광대의 의미광대는 원래의 서커스라는 맥락 이외에도 수많은 곳에서 예술의 소재로 활용되어왔다. 나의 경우 우리나라의 대중가요 ‘삐에로는 우릴 보고 웃지’가 가장 먼저 떠오른다. 얼굴에 항상 미소를 짓는 분장을 하고 있지만, 이면에는 슬픔을 간직하고 있는 존재라는 발상에서 나온 가사는, 가식적인 미소를 띠고 살아가는 다른 사람들보다 삐에로가 좋다는 내용이다.러시아 발레 <페트루슈카>도 떠오른다. 자신의 의지와는 상관없이 다른 사람들을 즐겁게 해야 한다는 점이 인형사의 조종에 따라 움직여야 하는 인형들과 비슷하다고 느낀다. 또 ‘갑’의 요구대로, 고객의 요구대로 감정을 강요당하는 현대의 수많은 ‘을’도 떠오른다. 꼭 특정 직업군으로 한정하지 않더라도 우리 모두 애써 슬픈 감정을 숨기고 일상을 살아가야 했던 경험이 있기에, 광대라는 단어는 낯설게 다가오지 않을 것이다. 대형 작품의 아우라현재는 모니터로도 수많은 예술가의 작품을 만나볼 수 있는 시대다. 하지만 그는 사람들은 기꺼이 비용과 시간을 들여 전시회에 간다. 여기에는 그림의 실제 크기가 주는 색다른 느낌, 픽셀로 쪼개어지지 않은 온전한 색채, 미술관이라는 공간이 갖는 매력 등이 있다고 본다. 미술을 전공하지 않은 사람으로서, 실제 그림만이 갖는 ‘아우라’를 쉽게 느낄 수 있는 것은 바로 대형 작품이다. 지난 3월에 다녀온 <데이비드 호크니 전> 에서도 전시의 마지막 부분에서 보았던 대형 작품들이 마치 그림 속에 들어와 있는 느낌을 주어 여운이 진하게 남았다. 이번 <베르나르 뷔페 전>에서도 국내에서는 쉽게 보기 어려운 대형 작품들을 볼 수 있다고 하니 기대가 된다.

대형 작품의 아우라현재는 모니터로도 수많은 예술가의 작품을 만나볼 수 있는 시대다. 하지만 그는 사람들은 기꺼이 비용과 시간을 들여 전시회에 간다. 여기에는 그림의 실제 크기가 주는 색다른 느낌, 픽셀로 쪼개어지지 않은 온전한 색채, 미술관이라는 공간이 갖는 매력 등이 있다고 본다. 미술을 전공하지 않은 사람으로서, 실제 그림만이 갖는 ‘아우라’를 쉽게 느낄 수 있는 것은 바로 대형 작품이다. 지난 3월에 다녀온 <데이비드 호크니 전> 에서도 전시의 마지막 부분에서 보았던 대형 작품들이 마치 그림 속에 들어와 있는 느낌을 주어 여운이 진하게 남았다. 이번 <베르나르 뷔페 전>에서도 국내에서는 쉽게 보기 어려운 대형 작품들을 볼 수 있다고 하니 기대가 된다. [김채윤 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.>

[김채윤 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록