[Opinion] 밖으로 나가는 과정, '이 불안에서 이불 안에서' [도서]

그럼에도 불구하고 결국 나를 사랑해야 할 사람은

글 입력 2019.03.07 02:06

-

연애니, 사랑이니 하는 것들이 삶을 윤택하게 만들지는 못할망정 해롭게 하는 기분이 들 때마다 사라지고 싶었지만, 사랑한다는 말 한마디면 나는 또 너무나 존재하고 싶어질 거라는 걸 알고 있었으므로.

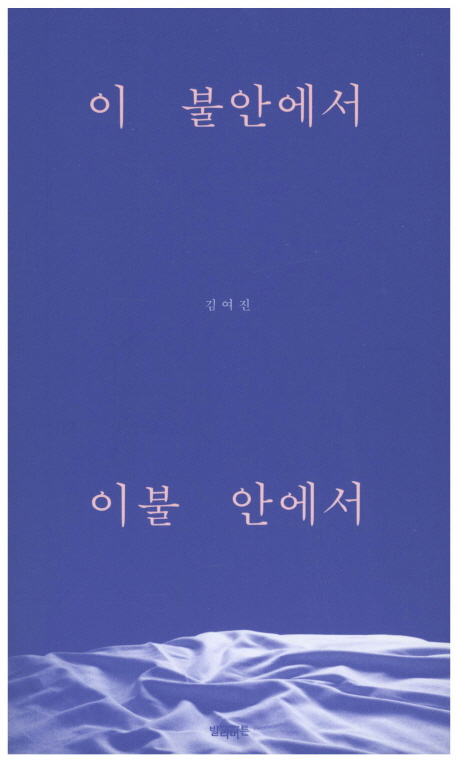

‘이 불안에서 이불 안에서’. 소설처럼 생긴 표지 속에는 에세이가 담겨있다. 인터넷에 검색해보니 '공감 에세이'라는 키워드가 함께 딸려오는 것을 볼 수 있었다. 그래서 정말 나를 공감시킬 수 있을까, 하는 생각이 들었다. 여태껏 읽어왔던 에세이들은 전부 내가 삶의 경험이 아직 없어서인지, 사유가 깊지 않아서인지 모르겠지만 몇몇 글귀만 와닿는 경우가 태반이었기 때문이다. 책 속에서 감정의 주파수가 같은 사람과만 연애할 수 있다는 얘기가 나오던데, 어쩌면 작가와 독자도 감정의 주파수가 같으면 더 시너지를 얻나 보다. 그만큼 이 책은 나를 비롯한 독자들에게 특별한 구석이 있다.

‘이 불안에서 이불 안에서’. 소설처럼 생긴 표지 속에는 에세이가 담겨있다. 인터넷에 검색해보니 '공감 에세이'라는 키워드가 함께 딸려오는 것을 볼 수 있었다. 그래서 정말 나를 공감시킬 수 있을까, 하는 생각이 들었다. 여태껏 읽어왔던 에세이들은 전부 내가 삶의 경험이 아직 없어서인지, 사유가 깊지 않아서인지 모르겠지만 몇몇 글귀만 와닿는 경우가 태반이었기 때문이다. 책 속에서 감정의 주파수가 같은 사람과만 연애할 수 있다는 얘기가 나오던데, 어쩌면 작가와 독자도 감정의 주파수가 같으면 더 시너지를 얻나 보다. 그만큼 이 책은 나를 비롯한 독자들에게 특별한 구석이 있다.언제쯤이면 사랑에 관한 이야기를 하지 않을 수 있을까 생각한다.

일단 이 책을 분류하자면 장르는 에세이, 카테고리를 더 세분화하자면, 사랑과 이별, 성장 그쯤일 것이다. 단순한 사랑·이별 책이 아닌 것처럼 느껴지는 이유가 존재했다. 이 에세이를 읽다 보면, 내 주변 친구의 일기장을 훔쳐본 느낌이 든다. 그 친구가 유독 사랑이 많았으며, 그 지나간 사랑들에 힘들어하던 사람이었지. 어딘가 모를 공허함과 불안감을 지닌 친구였어, 하고 회상할 것만 같다. 또는 떠나보낸 이에게 보낼 수 없는 편지를 수도 없이 썼던 것처럼 내가 일기장에 끄적거렸던 것들의 조각을 발견하기도 한다. 그만큼 이 책 속의 모든 이야기는 인간에 대해 이야기하고 있고, 그것을 생각하고 써 내려가는 주체는 ‘나’다. 작가는 자신의 이야기를 하고 있지만, 누구나 겪어본 이야기를 한다. 잠들지 못하는 밤, 사랑했던 사람, 그때의 추억이 생각나고 며칠 전 지하철에 보았던 노부부, 내 생각, 읽었던 책 중 마음에 남았던 구절. 어쩌면 공감이란 이렇게나 소소한 것에서 오나 싶다.<일시 금지곡>사랑했던 시절에 둘이 함께 듣던 음악엔 그 사람의 이름이 붙어서, 어떤 노래들은 이름은 물론이고 그때의 느낌까지 세트로 딸려온다. 그래서 헤어지고 나면 몇몇 노래들은 차마 듣지 못하는 나만의 일시 금지곡이 되어버리고 만다.나에게 한 사람을 사랑한다는 건, 이 재생 목록에 곡이 추가된다는 이야기다.일기처럼 술술 읽히는 이 책의 힘은 잘 짜인 구성에서 나온다. 이 책은 띄엄띄엄 읽기보단 한 번에 읽는 편이 좋다. 그것도 새벽에, 가능하면 이불 안에서 읽으면 더 좋고. 왜냐하면 이 책은 Midnight, 2 AM, 4 AM, 6 AM 이렇게 4장으로 분류되어 있다. 다음은 각 챕터의 부제다.Midnight : 아직 아무것도 모르겠는 시간2 AM : 마지막 모습4 AM : 다시 잠들 수도, 깨어 있을 수도 없을 때6 AM : 괜찮지 않아도 괜찮아누구나 이런 경험이 있었을 것이다. 한밤중에 자려고 누운 시간부터 여러 생각의 파편들이 꼬리에 꼬리를 물고 따라오던 날. 점점 심화하는 걱정들과 우울들. 그리고 중간중간 나오는 몽롱함 속의 꿈들, 아침이 되면 전부 사라지는 것까지. 이 책의 구성은 한밤중의 꿈을 닮아있다. 놀랍도록 현실적이고 슬프면서 아린 꿈. 그 후 괜찮아지길 바라는 마음. 그래서 주제들이 전부 통일성 있게 느껴지며, 흐름이 끊어지는 느낌이 없이 자연스레 연결된다.문학과 영화, 음악과 잠이 없었다면, 나는 과연 최소한의 인간 행색을 유지하며 살 수 있었을까? 답은 쉽다. 없었을 테지, 아마.모든 음악과 시, 소설과 영화 그리고 여행은 인간에 대한 이야기를 하고 있는 거라 생각해. 그러니 인간에 관해 말이 통하지 않는 사람과는 짙어질 수 없지. 밤새 대화할 수 없고 평생 같이하기는 어렵지.모든 글은 제목이 중요하다. 적어도 내가 글 고를 때의 취향은 그렇다. 구두에 관한 이야기를 한다고 ‘구두’, 사랑에 대해 이야기를 한다고 ‘사랑’이라는 제목은 쉽사리 와닿지 않으니까. 그렇다고 제목이 너무 길어도 문제고, 짧아도 문제다. 글의 내용을 함축해 제목만 보아도 알 수 있게 만드는 건 이렇듯 굉장히 어려운 일이 틀림없다. 그런 점에서 이 책의 제목은 적당히 참신하고, 적당히 재치 있게 본연의 역할을 충실히 한다. ‘이 불안에서 이불 안에서’라니, 사실 처음 보았을 때는 단순한 언어유희를 통한 말장난인 줄 알았다. 물론 작가가 제목을 그렇게 가벼운 의도로 짓진 않았겠지만 말이다. 그러나 책을 읽을수록, 작품의 제목과 그에 따른 ‘나’의 행위가 이해가 되기 시작한다. 정도는 다르지만, 공허함과 불안감은 누구에게라도 있고, 있었을 테니. 자연스레 울음에 대한 글도 많이 나온다. 그러나 다른 점은 여기서 작가의 눈물은 슬퍼서 운다기보단 더 나아지기 위해 흘려내는, 버려내는 눈물이라는 느낌이 든다. 내 안 깊숙이 쌓인 것들을 싹 비워내려고 흘리는 눈물. 깨끗해지려고 목욕을 하는 것처럼, 그런 맑은 눈물일 것만 같다.<등>누군가 울면 우리는 등을 토닥이곤 한다.우는 사람이 등을 돌리면 뒤에서,그렇지 않으면 앞에서.안아주거나 가만히 서 있어도 손은어김없이 상대의 등으로 가 다독다독.모든 아픈 마음들은 다 등에 묻어 있었나.그래서 뒷모습을 바라보는 일이 여태껏, 그렇게.작가는 서두에 마음이 불안해지면 대부분 시간을 이불 안에서 보낸다고 했다. 그래서 이 이야기는 이불 안에 있던 자신의 이야기이며, 이제는 이불 밖으로 나가기 위해 모든 것을 들추겠다며 자신의 일기를 모아 이 책을 펴냈다. 괜찮지 않아도 괜찮다는 6 AM의 부제처럼, 이 행위는 어렵지 않더라도 어려웠을 것이다. 자신의 감정을, 생각을 다 표현해내지 않고 계속 속에서 썩어 곪아가던 시절을 벗어나 이불 밖으로 나가는 것. 이는 곧 나를 진정으로 사랑할 줄 알게 되기까지의 과정이다.‘그럼에도 불구하고’라는 말 붙일 필요 없이 언제나 처음부터 끝까지 사랑해

위 문장은 마지막 장을 마무리하는 말이다. '사랑해'라는 말이 이렇게나 복합적인 말이었나 싶을 정도로 많은 의미를 담은 말임이 느껴졌다. 작가 자신이 가장 듣고 싶었던 말이자 이제는 독자들에게 가장 해주고 싶은 말이 아니었을까. 나는 그 목소리를 들었다. 어디선가 존재할 책 속의 '나'는 이렇게 내게 말하고 있다.“그거 진짜 어려운 건데, 나 해보려고. 날 아끼고 사랑하는 거. 이제는 할 수 있을 것 같아.”[임하나 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록

댓글1-

미술하는스누피

- 2019.03.08 21:43:06

- 답글

- 신고

-

- 잘 읽고가요!

-

0

0

0

0