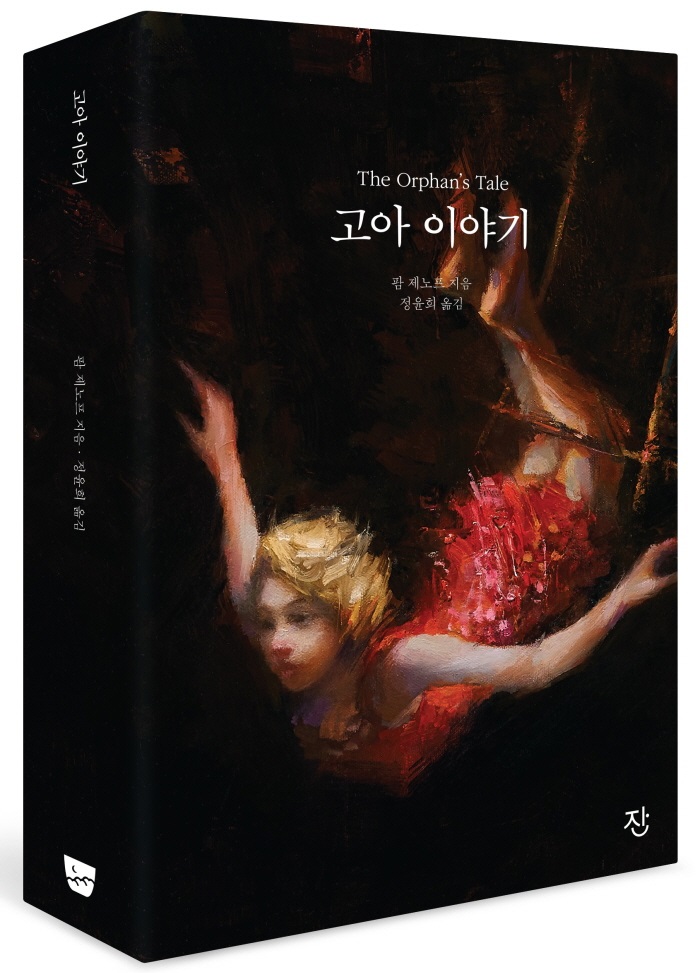

[Review] 고아 이야기 [도서]

-

열여섯 살 노아는 독일 군인의 아이를 임신했다는 이유로 집에서 쫓겨나고, 아이를 출산하자마자 순수 아리아인의 혈통이라는 이유로 독일 군대에 빼앗긴다. 그 후 조그만 기차역에서 청소부로 일하며 근근이 생계를 이어 나간다. 그러던 어느 날 갓난아이를 가득 실은 유개화차를 발견하고 나치에게 빼앗긴 자신의 아들을 떠올린다. 결국 유개화차에 있는 아이 중 하나를 안고 눈 덮인 숲으로 도망치면서 그녀의 인생은 한순간에 완전히 뒤바뀐다.눈 속에서 아이와 함께 죽을 고비를 넘긴 노아는 독일 서커스단에 거처를 마련하지만 그곳에서 버티려면 공중곡예를 배워야 한다. 그녀를 못마땅하게 바라보는 서커스단의 주연 곡예사 아스트리드의 반감에도 굴하지 않고 버티며 조금씩 서로에 대해 알아 간다.처음에는 라이벌 관계였던 노아와 아스트리드는 차마 말하지 못한 비밀을 숨긴 채 서로에게 의지하며 끈끈한 연대감을 쌓아 나간다. 하지만 두 사람을 지탱하던 우정은 크고 작은 사건들을 거치며 하나 둘씩 무너져 내리고, 상대의 목숨을 구할 만큼 서로에 대한 우정이 견고한지, 아니면 서로에게 숨긴 비밀이 그 우정을 망가뜨리도록 내버려둘지 결정해야 하는 순간에 직면하는데…….

열여섯 살 노아는 독일 군인의 아이를 임신했다는 이유로 집에서 쫓겨나고, 아이를 출산하자마자 순수 아리아인의 혈통이라는 이유로 독일 군대에 빼앗긴다. 그 후 조그만 기차역에서 청소부로 일하며 근근이 생계를 이어 나간다. 그러던 어느 날 갓난아이를 가득 실은 유개화차를 발견하고 나치에게 빼앗긴 자신의 아들을 떠올린다. 결국 유개화차에 있는 아이 중 하나를 안고 눈 덮인 숲으로 도망치면서 그녀의 인생은 한순간에 완전히 뒤바뀐다.눈 속에서 아이와 함께 죽을 고비를 넘긴 노아는 독일 서커스단에 거처를 마련하지만 그곳에서 버티려면 공중곡예를 배워야 한다. 그녀를 못마땅하게 바라보는 서커스단의 주연 곡예사 아스트리드의 반감에도 굴하지 않고 버티며 조금씩 서로에 대해 알아 간다.처음에는 라이벌 관계였던 노아와 아스트리드는 차마 말하지 못한 비밀을 숨긴 채 서로에게 의지하며 끈끈한 연대감을 쌓아 나간다. 하지만 두 사람을 지탱하던 우정은 크고 작은 사건들을 거치며 하나 둘씩 무너져 내리고, 상대의 목숨을 구할 만큼 서로에 대한 우정이 견고한지, 아니면 서로에게 숨긴 비밀이 그 우정을 망가뜨리도록 내버려둘지 결정해야 하는 순간에 직면하는데…….2차 대전, 우정, 사랑, 서커스.

소설의 키워드를 정리하자면 이렇게 될 것이다. 500페이지 쯤 되는, 결코 짧지 않은 분량임에도 책은 수월하게 읽혔다. 4개의 키워드도 조화를 이루며 그 속의 캐릭터들도 생명력이 있었다. 그러나 그뿐이었다. 시간을 들여 읽은 책의 마지막 장을 덮은 이후에도 이런 납작한 감정이 맴돌아 한동안 어떻게 말로 정리해야 할지 고민스러웠다.

예술작품을 평가하는 것은 어려운 일이다. 사실 예술의 본질 자체가 아예 평가될 수 없는 종류의 것이라고 생각한다. 예술작품이 전달하는 것은 멀끔히 정리된 것들, 체계화된 언어가 아니기 때문에. 단단한 언어로는 절대로 매달아놓을 수 없는 어떤 뜨겁고 물렁물렁한 감정들이기 때문에. 개인적으로는 소설이 특히 그렇다. 그 속에서 살아 움직이는 인물들의 삶을 엿보고 나서 그게 어떻다고 평하는 일은 내게는 정말 이상하고 어색한 일이다. 그들이 나로 하여금 들게 한 감정이 부정적이라고 해서 작품 자체가 폄하될 수도 없다, 결코.

그럼에도, 반드시 존재해야만 한다고 생각하는 것은 < 이유 >다. 좁게 보자면 등장인물이 행동하고 생각하는 데 있어서의 이유부터 넓게는 작품 자체의 존재 이유까지. 작가가 작품 속에서 길가의 핀 꽃을 언급한다면 그것도 텍스트로서 존재하는 데 이유가 있을 의무를 가진다. 대단한 서사적 의미를 갖추라는 말은 아니다. 때로는 무의미 자체가 이유가 되기도 한다. 어찌되었건, 배경과 인물과 그 속에 등장하는 모든 것이 짜여진 치밀한 이유가 와닿지 않는다면 쉽게 전달될 수 있는 말랑한 감정 이외의 충격적인 아름다움은 오지 않는다.

*

다른 독자들에게는 어땠을지 모르겠지만, 개인적으로 < 고아이야기 >는 그런 소설이었다. 왜 이 시기, 왜 이 공간, 이 인물들이어야만 했는가? 왜 이런 일이 벌어지고, 왜 이렇게 전개되어야 했을까? 이유란 달리 말하면 납득할 수밖에 없는 힘이다. 작가가 제시했을 때 독자들이 거부할 수 없이 납득할 만한 힘. 작품 속에서 신으로 군림하는 작가가 제시하는 <이유>는 독자에게 운명적인 것이다.

그러나 이 작품 속에서 나는 고개를 갸웃할 뿐이다. 작품 속에서 펼쳐지는 갈등은 극단으로 치닫기 전에 애매하게 종결되고, 서커스라는 가장 중요한 공간적 배경은 이미지로만 작용한다. 그러니까, 책을 읽기 전 서커스를 소재로 삼았다고 했을 때 서커스라는 단어에서 풍기는 이미지, 아슬아슬하고 위태롭고, 웃음 이면의 현실, 뭐 이런 흔히 기대되는 보편적 이미지에 더해서, 반드시 서커스여야만 했을 필연적인 존재 이유는 느껴지지 않았다는 것이다. 대부분의 인물들과 갈등이, 있을 법 하지만 힘있게 와닿지는 못했다.

읽는 내내, 그리고 마지막 장을 덮고 나서도, 매끈하게 잘 다듬어진 돌을 쓰다듬는 기분이 들었다. 인물과 갈등과 마무리의 '있을 법 함'에서 오는, 쉽게 만들어지고 쉽게 사라지고 마는, 필연적인 이유들 속으로 나를 휘말리게 하는 힘 없이, 말랑한 감정.

프리뷰를 쓸 때, 가장 마지막에 이런 말을 넣었다. 적당한 단어의 적당한 나열 이상의 것을 보길 기대한다고. 분명 소설은 감동적이었고, 쉽게 읽혔다. 적당히, 괜찮았다. 그러나 그 이상의 것을 보았느냐고 묻는다면 글쎄, 그렇다고 답하기는 조금 어려울 것 같다. 아쉬운 마음과 적당한 감정을 담아 이만 짧은 글을 마친다.

[이채령 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록