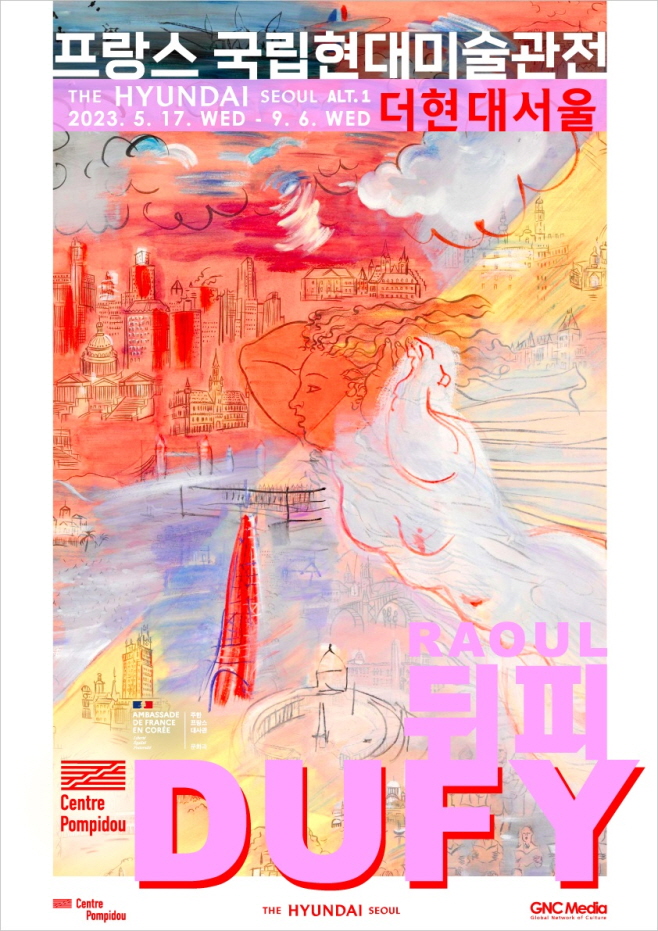

[리뷰] 저 바다처럼 빛나는 뒤피의 색채: 프랑스국립현대미술관전 - 라울 뒤피

-

기쁨의 화가라고 불린다는 프랑스의 예술가, 라울 뒤피 展에 다녀왔다.

작가에 관해 아는 것이 없어 잔뜩 긴장한 채로 이것저것 자료를 찾으며 전시장에 도착했는데, 전시를 보고 나니 아예 아는 것 없이 전시를 보았어도 감상이 부족하지 않았을 것이라는 생각이 들었다. 그만큼 설명이 잘 되어 있었고, 볼거리가 많은 전시였다.

전시로부터 받은 뒤피의 인상은 ‘변화무쌍한 예술가’였다. 그는 인상주의 화가에서 시작하여 야수파, 입체파로 작풍을 바꾸었고, 뒤이어 목판화와 인쇄를 통해 대중 예술에 이바지하기도 했으며, 심지어는 패션화를 그리기도 했다.

뒤피는 그림이라는 매체에서 벗어나 도자기를 굽고 태피스트리를 만드는 등 장식 예술로의 확장을 두려워하지 않은 사람이다. 그 변화무쌍함의 원인이 내내 궁금했다. 뒤피의 인생에 짙게 드리운 전쟁의 그림자가 샘솟는 열정의 원천이었을까?

어쩌면 전쟁이 그의 본성을 일깨운 것일지도 모르겠다.

뒤피와 그의 회화 작품들

전시는 뒤피의 인상주의 작품들에서부터 시작한다. 해당 구역에서 내가 가장 깊이 느낀 감정은 ‘따듯함’이었다. 진하지 않은 색채 속에서 그가 보았던 장면의 환희가 가득히 느껴졌다.

그는 “예술가라면 자신만의 색채로 빛을 그려야 한다”라는 말을 남겼다고 하는데, 그 말이 무색하지 않게 있는 힘껏 자신이 보았던 ‘빛’을 그려낸 모습이었다. 자신의 존재를 숨기지 않는 과감한 터치는 그의 기억 속 풍경을 성공적으로 내 앞에 구현해냈다.

La plage de Sainte-Adresse (1904)

전시장을 둘러보며 변화하는 그의 화풍을 관찰하는 것이 퍽 재미있었는데, 앞으로의 변화를 기대하게 만든 것이 바로 야수파 회화 작품들이었다.

그의 작품 속 따듯함은 이후 달라진 화풍 속에서도 크게 변하지 않았다. 마티스에게 영감을 받아 야수파에 심취하게 되었다는 뒤피의 그림은 점점 더 과감해졌으나, 과장된 색채와 눈에 띄게 두꺼운 윤곽선에서도 여전히 그 따스함을 느낄 수 있었다.

윤곽선이 그 두께를 불려 갔음에도 반대로 사물의 형태는 흐릿해졌는데, 그런데도 훨씬 생동감 있어 보이는 시원함이 야수파의 매력이 아닌가 싶었다. 뒤피는 흔히 사용하는 검은색뿐만이 아니라 초록색 윤곽선 또한 사용했다. 단순한 차이지만 초록색만의 특별함이 그 그림 앞에 나를 더 오래 잡아두었던 것 같다. 뒤피의 섬세한 색 사용에 주목하는 것 또한 전시의 큰 재미일 것이다.

(사진 촬영이 금지였기 때문에 이름을 적어두었는데, 정확한 그림을 찾지 못해 게시하지 못하는 점이 안타깝다)

이어진 구역에서는 입체파로서의 뒤피를 엿보았다.

뒤피는 예술을 논할 때 잘 짜인 계획보다는 논리정연함에 대한 열망, 그리고 모든 예술가에게 잠재하는 무질서와 혼란에 대한 이끌림을 중시했다. ‘예술은 열망과 혼란, 둘 사이의 투쟁으로부터 탄생한다.’ 이어진 그의 그림들은 그의 철학을 반영하여 점점 더 추상적으로 변해갔다. 탁하고 어두워진 색채에 눈길을 주며, 그가 표현하고자 했던 도시의 모습이 어떤 것이었을지 조금이나마 짐작해보려고 애썼다.

예술의 경계를 넘나드는 작가, 뒤피

뒤피의 예술은 그저 회화에만 머무르지 않는다. 그는 도자기를 굽고, 금속 산화물을 다루며, 태피스트리를 만든다. 꼭 지금의 도장과 같은 꽉 찬 목판화로 대중 예술을 선보이기도 하고, 잡지에 패션모델들의 그림을 그리기도 한다. 여행을 다닐 때는 수채화를 그리며 예술을 이어 나가기도 했다. 꼭 태어나자마자 ‘난 할 수 있는 모든 형태의 예술을 해봐야지!’라고 다짐한 사람처럼, 뒤피는 어디에서나 자신이 할 수 있는 형태, 자신이 끌리는 형태로 세상을 표현했다.

그의 변화무쌍함은 예술의 형식에 그치지 않는다. 뒤피는 장식 예술을 시작했던 초기에 ‘장식이란 결국 예술가들을 따라갈 뿐’이라 말했지만, 훗날 ‘장식과 회화는 그 원천을 같이 한다’라는 말을 남기기도 했다. 어렸을 때 만들어진 가치관이 평생을 가던 시대에 태어난 사람 같지 않은 그의 융통성은 어디서 온 것일까? 아마 그가 종횡무진 걸어온 예술의 길에서 기인했을 것이다.

기쁨의 화가와 나의 빛

회화를 좋아하는 내 친구들은 우중충한 날씨의 환경에서 자란 작가들이 햇살이 쨍쨍한 지역으로 이주했을 때 그 그림의 색채가 환해지는 현상을 농담 삼아 ‘햇살 치료’라고 부른다. 뭉크의 <절규>와 <태양>을 대조할 때 들었던 말이다.

뒤피는 뭉크가 겪었던 햇살 치료를 역으로 겪는다. 뒤피의 입체파 작품은 그 색이 탁하고 어두울 뿐만이 아니라, 색의 수 자체도 전에 비해 줄어든 모습을 보인다. 전시의 초입에서 보았던 빛 가득한 그의 인상주의 작품들과 매우 다른 색채다.

무엇이 그의 그림을 이렇게 바꾸었을까? 찬찬히 고민해보니, 그림 속 사물들의 변화가 눈에 들어왔다. 자연 풍경과 그에 어우러진 사람들을 주로 그렸던 초기작들과는 달리 입체파 작품에는 빽빽한 건물, 혹은 도시의 강과 그 속의 사람들이 등장한다. 자연의 빛을 묘사하는 것에서 그림을 시작한 뒤피는 어쩌면 나처럼 도시 속의 혼란과 막막함을 온몸으로 느끼고 있었던 게 아닐까.

그의 우중충한 입체파 작품을 바라보며 나는 오히려 빛을 생각했다. 무언가를 계속하여 정립하려는 듯 탄탄한 구조를 잡아가던 탁한 색채의 그림에서 때때로 확신에 차 빛났을 그의 팔레트를 엿보았다. 전시를 관람하는 내내 머릿속에서 맴돌았던 것은 “화가라면 누구나 자신의 색채로 빛을 그려내야 한다.”라는 뒤피의 말이었다. 그에게 색채란 자연 본연의 색채가 아닌, 물감의 색이다. 뒤피는 팔레트 위의 색채가 화가의 언어를 이루는 단어와도 같다고 믿었다. 그 믿음 그대로, 세상에 어떠한 바람이 불어오던지 그는 늘 자신만의 색으로 그것을 그려냈다.

화가의 색채는 물감의 색. 그렇다면 온갖 색으로 점철되어 혼란스러운 이 세상에서 나의 색은 무엇인가. 뒤피는 언제나 자신의 기쁨을 좇아 세상을 표현했다. 그렇다면 나는 무엇을 좇아, 어떠한 삶의 발자취를 남겨가야 하는가. 종횡무진 걸어온 그의 작품을 따라 걸어가며, 나 또한 누군가가 따라 걸을 만한 빛을, 나만의 색채로 남기고 싶다고 생각했다. 모든 사람이라면 누구나 자신의 색채로 빛을 그려내야 하므로.

Port de Martigues (1903)

[박주은 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록