[Opinion] 올해도 어김없이 4人4色 [미술/전시]

-

2012년 첫 번째 전시를 시작으로 올해 10회를 맞이한 《올해의 작가상 2021》 전시가 지난 10월 20일 국립현대미술관 서울관에서 개막했다. 〈올해의 작가상〉은 국립현대미술관과 SBS문화재단의 공동 운영 및 후원프로그램으로 1995년부터 2010년까지 진행되었던 〈올해의 작가 Artist of the Year〉 전의 작가 발굴 및 서포트 등의 취지를 이어받아 동시대 한국미술에서 무한한 가능성을 보여줄 작가를 조명한다. 이뿐만 아니라 해당 전시를 통해 매해 시의적 주제와 문화예술에 대한 담론까지 이끌어내고 있다.

〈올해의 작가상〉 2021년 전시에 선정된 작가는 김상진, 방정아, 오민, 최찬숙으로 이들은 '팬데믹', '예술', '거리두기'라는 주제 의식과 함께 회화, 영상, 설치, 사운드 등 다양한 매체를 활용한 작품들을 선보인다. 이 글에서는 네 명의 작가들이 재난의 시대를 관통하며 제작한 작품을 살펴보고 예술과 한 발짝 거리를 좁혀보는 기회를 만들고자 한다.

김상진, 기술과 인간, 그리고 사라지는 우리

김상진 작가는 기술과 인간의 관계를 꾸준히 탐구한 작가이다. 이번 전시에서는 급격한 기술 발전에 따라 인간과 사회를 대하는 우리의 관점이 점점 변하는 현실을 시각화한 작품을 선보였다고 한다.

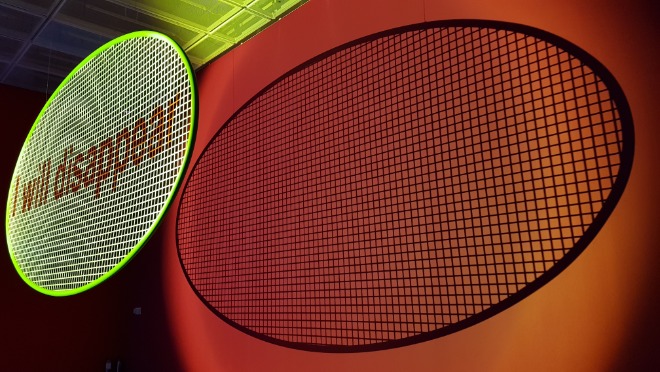

먼저 제3전시실 입구 오른편에는 커다란 테니스 라켓을 연상시키는 〈I will disappear〉(2021) 설치작품을 만나볼 수 있다. 조명을 비춘 설치물 뒤편으로는 제목 그대로의 'I will disappear' 문장은 사라진 격자무늬의 그림자가 드리워져 있다.

전시실 왼편 구석에는 〈Chroma Key Green〉(2021) 작품이 설치되어 있다. 투명한 우레탄비닐로 이루어진 샌드백 모양 설치물 안에 머리부터 발끝까지 바디수트를 입은 한 마네킹이 쪼그려 앉아 갇혀있다. 이 작품은 제목처럼 모든 것을 삼키는 듯한 크로마키의 녹색 배경에 누군지 알아볼 수 없는 인간의 존재 자체가 생략되듯 사라져버리는 고요한 분위기를 뿜어낸다.

전시 공간 내에 가장 돋보이는 작품은 중앙에 놓인 〈Lo-fi Manifesto_Cloud Flex〉(2021) 이다. 먼저, 로파이란 단어는 음악 장르에서 쓰이는 용어로 뜻은 low fidelity, 하이-파이(high fidelity)와 반대되는 단어이다. 즉, 고음질로 뽑지 않은 음원, 음질을 낮춘 음악이다.

제목을 이루고 있는 또 하나의 단어는 flex. 구부리거나 굽힘, 근육을 수축한다는 뜻으로 플렉스가 사용된것은 아닌듯하다. '비싼 물건을 구매해 과시하다'. 또는 '탕진했다'란 뜻으로 더 많이 쓰이는 플렉스는 구름 뒤에 붙어 추상적이면서도 어떤 주제 의식을 담아냈는지 궁금증을 자아낸다.

한편, 해당 작품은 동일한 템포로 흘러나오는 멜로디와 함께 알록달록한 색 조합의 이미지 모션이 계속해서 반복되는 것을 볼 수 있다. 천장에는 각자의 개성이 보이지 않는 익명의 인물 형상들이 모두 같은 포즈로 천장에 상반신이 먹힌 듯한 광경이다. 이들의 아래로는 동일한 규격의 책상과 의자가 놓여있으며 교탁까지 놓여있어 마치 학교 교실의 풍경을 연상시킨다.

김상진 작가는 소셜미디어나 가상화폐, 메타버스 등 디지털 경험이 증가하는 상황에 일어나고 있는 다양한 현상과 모습을 전시 공간에 구축하고자 했다. 김상진 작가의 작품을 관람하면서 이 작품들에서 공통적으로 '사라짐'을 표현하고 있다고 느꼈다. 빠르게 발전하고 있는 기술 세계에서 함께 살아가는 인간이 온전한 자아가 제대로 생성되지 못하고 묻히거나 사라지고 있는 현실을 담아내고 있는 것은 아닐까 하는 생각이 들었다.

관람tip: 작은 두 작품 〈Messiah〉(2021), 〈This is fine〉(2021) 모두 확인하고 나올 것.

방정아, 일상 속에 포착된 매우 한국적인

1980년대 민중미술 2세대, 리얼리즘 회화라는 단어를 붙일 수 있는 작가 방성아의 작품은 회화 작업과 설치 작업으로 이번 전시를 구성했다. 방성아 작가는 우리 주변 일상적인 장면을 통해 보이지 않는 권력이나 정치적 풍경 또는 그 이면에 감춰진 현실의 모습을 보여준다.

카드를 여러 장 꽂은 지갑형 분홍색 스마트폰 케이스, 발전(發展)이라는 글씨가 새겨진 꽃 화환, 빨간색과 파란색의 원색 플라스틱 의자 등 낯설지 않은 물건들이 캔버스 속 화면을 큼직하게 채우고 있다. 친근하면서도 위트있는 분위기는 캔버스의 큰 화면 앞에 선 관객의 시야를 압도한다.

특히 방성아 작가는 이번 전시에서 '흐물흐물'이라는 주제를 선정해 체제나 제도, 관계와 권력 등의 모습을 담은 한국의 정치 풍경을 한 섹션에 담고 있다. 작가의 전시실 한쪽 벽에는 이런 문장이 쓰여져있다.

"늘 노려보았던 대상이 어느 순간 흐물흐물해져 있는 걸 알게 된다. 딱딱하던 경계가 물컹해지면 앞, 뒤, 옆의 것들이 삐져나오며 서로 섞이게 된다. (You come to realize that what you're gazing at has become soft and mushy. when rigid boundaries loosen, thing in the front, back, and sides ooze out and blend together.)"

필자의 경우 〈복숭아와 배〉(2021) 회화 작품을 본 이후 마주하게 된 이 문장이 마치 과일이나 음식의 상태를 묘사한 듯 보이지만 심오하게 느껴졌다. 물컹하거나 딱딱한 어떤 물체에 대한 묘사 같다가도 어쩐지 인간이 서로 맺고 있는 관계에 대해서도 초점을 맞춘 문장이란 생각이 들었다. 작가의 정확한 의도를 알 길이 없지만 때로는 엄격하면서 물러지는 우리 주변의 일상적인 모습을 설명하는 듯한 문장이 인상 깊었다.

관람tip: 매우 주관적인 견해로 제2전시실에 들어가서 어두운 구간을 지나 방정아 작가의 작품들을 먼저 보는 것을 추천.

오민, 차분한 전개 속 소음에 귀 기울이는

음악과 사운드, 퍼포먼스 등 다양한 매체를 활용하는 오민 작가는 시간의 속성이나 성질을 실험하는데 큰 관심을 둔다. 특히 이번 전시에서는 신작 〈헤테로크로니의 헤테로포니〉(2021)를 선보였다. 헤테로포니는 음악 용어로써 하나의 선율을 여러 사람이 동시에 연주할 때 연주자마다 선율이 공존하는 상태를 말한다. 오민 작가는 이 작품을 통해 본인이 탐구하고 있는 이미지와 소리, 빛, 신체 그리고 동시적 순간의 공감각적인 경험을 제안한다.

해당 작품은 제4전시실에 있으며 총 5개의 대형 스크린 화면과 사운드로 이루어진 작업이다. 작가의 실험적인 작품 안에서 관람객들도 실험실의 한 요소로 작용하는 셈이다. 사실 한 쪽 면에는 3개의 스크린이 나란히 놓여있기 때문에 관람객들은 대부분 세 개의 스크린을 바라보는 방향으로 앉거나 서게 된다. 영상은 매우 단조롭고 차분한 흐름으로 전개된다. 화면 속 인물은 앉아서 멜로디를 흥얼거린다.

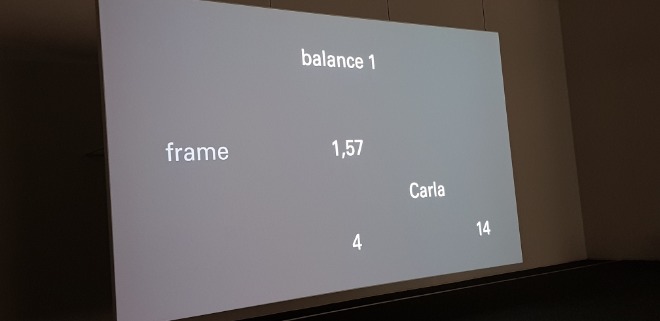

영상에서 줄곧 3개의 대형 스크린은 인물을 여러 각도와 방향으로 비추고 있으며 입구 쪽에 위치한 또 하나의 스크린은 주로 촬영팀을 담아내고 있다. 세 개의 스크린을 마주 보고 있는 마지막 하나의 스크린에는 검은 배경 위로 숫자와 단어가 깜빡거리며 등장하고 있다. 이 작품을 보면서 어떤 주제가 담긴 내용을 전달받는 것이 아니라 그 공간에 들어선 관람자의 시각과 청각을 자극하고 있다는 느낌을 받았다.

특히, 영상 속에 다각도로 담겨진 인물을 보면서 이 인물의 표정과 촬영팀의 부산스러움에 신경을 쓰게 된다. 그러다 보면 흥얼거리는 인물의 허밍과 중간중간 나무의 삐걱거리는 소음에 집중하게 된다. 뇌는 생각할 필요가 없어 차분해지는 듯하지만, 시각과 청각은 매우 바빠지는 느낌이었다. 이런 지점이 바로 작가가 제안한 공감각적 경험일까 하는 생각이 들었다.

관람tip: 작가의 의도일까. 이 전시실에는 앉을 곳이 마련되어 있지 않다. 해당 영상은 15분 이곳저곳 거닐면서 몰입할 수 있는 위치를 찾아보자.

최찬숙, 땅과 몸, 우리는 어떤 시대를 살아가고 있는가

베를린을 기반으로 활동하고 있는 최찬숙 작가는 이동이나 이주, 그리고 기억에 관한 주제를 심도 있게 탐구해왔다. 최찬숙 작가의 전시실에는 대형 영상 설치작업과 사운드를 기반으로 한 작품들이 채워져 있다. 작가는 이번 전시를 통해 지금껏 몰두해온 밀려난 사람들과 남겨진 이야기들이란 주제에서 한 걸음 나아가 개인의 기역과 역사를 이루는 땅과 몸 자체를 바라보고자 했다. 이번 전시의 작품들 가운데 필자에게 가장 인상 깊게 남았던 작품은 바로 최찬숙 작가의 신작 〈qbit to adam〉(2021)이다.

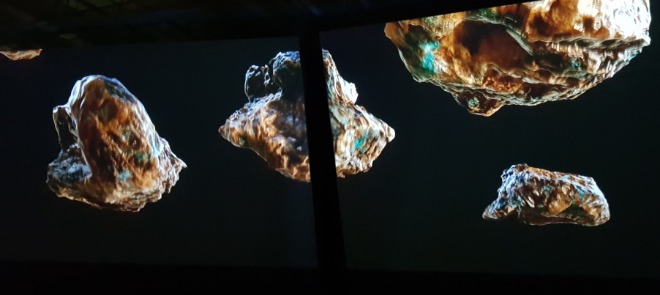

〈qbit to adam〉 작품은 내용을 전달하는 나레이션과 자막을 토대로 다양한 방식으로 촬영된 영상과 디지털로 제작한 이미지의 복합적인 구성으로 이야기가 전개된다. 앞서 언급했던 것처럼 작가는 이 작업을 통해 땅과 몸에 대한 서사와 복잡하게 얽힌 관계나 구조에 관해 이야기하고 있다.

해당 작품에서는 광석, 대지, 흙, 등 매우 광활한 이미지뿐만 아니라 데이터로 이루어진 세계 '사이버 스페이스', 디지털화된 인간, 인류의 시작과 끝, 땅과 몸, 과거 땅의 소유권 등 정말 많은 것들을 시사하고 있다. 아래에 깔리는 자막을 천천히 읽으면서 영상을 보는 내내 많은 생각을 하게 만들었다. 작품을 관람하는 동안 영상이 끝날 때까지 대부분 영화를 관람하듯 자리를 지키고 있는 관람객들이 많았다. 작품에서 흘러나오는 음악과 내용, 화면을 이루는 영상미까지 전체적으로 몰입도를 높여준 작품이라고 생각된다.

관람tip: 한 가지 아쉬웠던 점은 3개의 대형 스크린 가운데 가장 오른쪽 스크린을 가로막고 있는 기둥이다. 해당 영상은 30분가량 단편영화 보듯 온전하게 관람할 수 있는 위치를 잡은 뒤 자리를 잡았다면 처음부터 끝까지 시청하기를 추천.

*

전시를 즐겨 관람하지 않더라도, 현대미술이 도통 무엇을 말하려고 하는지 이해하기 어렵더라도 미술관은 거리를 두지 않고 항상 누구에게나 열려있다. 비록 작가의 의도가 무엇인지, 어떤 주제 의식을 가졌는지 관람객은 정확하게 알 길이 없는 것이 당연하다.

우리는 그저 문화생활의 일환으로 10주년이 된 올해의 작가상 전시를 가볍게 둘러보며 어떤 작품이 가장 와닿았는지, 올해의 작가상은 누가 거머쥘 수 있을지 마음이 가는 대로 예견해보자. 해당 전시를 통해 동시대 한국 현대미술이 이렇게 흘러가고 있구나! 살펴보며 미학적인 감수성까지 채운 하루가 되길 바라며 글을 맺는다.

[손민지 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록