[Review] 한 장의 사진

일상의 콜라주, 숨어있는 세계, 순간다운 순간

글 입력 2018.09.02 19:47

-

*I had the hopethat the result would look like a photographrather than fashion photograph나는 결과물이 패션 사진보다한 장의 사진으로 보이기 바랐다- 사울 레이터 -처음 아무렇게 책을 펼치자마자 본 사울 레이터의 문장은 곧장 다음 장으로 넘기려는 나의 행동을 정지시켰다. 그리고 그렇게 기다리던 사울 레이터와의 만남을 이루어준 책의 시작부터 나는 그의 말을 이룬 단어들을 하나하나 생각해 보지 않을 수가 없었다.사울 레이터의 모든 것-All about Saul Leiter-{Review. 한 장의 사진}

사진한 장의 사진'한 장의 사진'이라는 사울 레이터의 작품으로서의 바람을 상징하는 단어가 나를 붙잡았다는 것을 알았다. '패션 사진'이라는 어떤 사진인지 수식어가 당연하게 따라오는 단어와 '한 장의 사진'이라는 단어를 머릿속에서 나열해봤다.‘사진뿐인 사진‘이라는 말이 떠오르자마자 그렇다면 그동안 나는 '사진'을 볼 때 무엇을 보았는지 질문을 떠올릴 수밖에 없었다. 패션 사진이라면 사진 속 사람이 입고 있는 옷을, 인물을 찍은 사진이라면 그 사진 속 인물이 누구인지 보았고, 내가 찍힌 사진이라면 내가 잘 나왔는지를 보았고, 풍경 사진을 볼 때는 어떤 풍경인지, 그 광경이 얼마나 아름다운지를 보았었다. 간단히 말하자면 너무 당연하게도 ’00사진‘이라면 그 사진을 표현하는 ’00‘을 보았다. 어쩌면 지금까지 그렇게 단어만을 보고 사진을 이해해 버렸을지도 모르겠다.이 문장은 어떻게 보면 사울 레이터의 작가로서 바람이니 그의 작품 감상자인 나는 이 말을 그냥 지나칠 수가 없었다. '한 장의 사진', 그러니까 사진을 사진으로서 보는 것은 무엇이란 걸까. 다음 장을 넘겨야 하는데 상상조차 못해본 질문에서 쉽게 헤어나올 수가 없었다. 이 책의 주인공이 누구인지 생각하고, 프리뷰를 쓰며 보았던 사울 레이터의 사진을 떠올려 보니, 어렴풋이 이해되는 것 같기도 했다. 어떻게 보면 우연으로 지어진 시라고 내가 생각했던 그의 사진은 정말 어떤 특별한 표현이 달리지 않을 '한 장의 사진'이었다. 사울 레이터의 생각이 정확히 어떤 것일지는 알 수 없었으나 우선 나는 그런 생각이 들었다.그래 그렇다면 그의 사진은 이렇게 보아야 하는구나, 라고 그의 사진들을 만나기 전 미리 나의 시선을 정리했다. 사진을 사진으로 보는 것, 다소 내겐 너무 애매한 문장이지만 원래 애매한 걸 좋아하는 사람인지라 바로 '한 장의 사진', 그의 사진은 그런 사진이구나라는 생각과 함께 그의 작품 세계로 들어갔다.일상의 콜라주, 숨어있는 세계I take photograph in my neighborhood.I think that mysterious things happen in familiar placesWe don't always need to run to the other end of the world나는 내가 사는 동네를 찍는다.친숙한 장소에서 신비로운 일들이 일어난다고 생각한다.늘 세상 반대편으로 가야 하는 것은 아니다- 사울 레이터-사진을 보면서 여러 생각이 들어서 자주 멈출 수밖에 없었는데, 유독 유리창을 찍은 사진들을 보며 순간 사울 레이터는 어쩌면 정말 숨겨진 다른 세계를 찾아 버렸을지도 모르겠다는 생각이 들었다. 그가 유리창으로 자신이 살고 있는 일상과 평범한 주변을 응시하며 그가 비로소 찾은 것은 그 안에 숨어있던 또 다른 세상이라 부르기에 충분했다.왜 이런 생각이 들었을까. 그가 유리창을 통해서 찍은 것은 너무 평범한데 동시에 너무 또 다른 세상이다. 그렇게 생각하면 생각할수록 묘한 느낌, 그러니까 그의 문장처럼 정말 신비로운 느낌마저 들었다. 평범한데 왜 보지 못했을까. 반대로 너무 평범해서 봤다는 것을 이해하는 것조차 우리가 그냥 지나치고 있던 것일까. 그렇다면 사울 레이터가 이야기한 모든 것들이 이해된다. 신비로운 일은 정말 친숙한 장소에서 일어나고 있었으며, 정말 행복이란 것의 비밀은 아무것도 일어나지 않는 것이 맞을지도 모른다. 그의 작품 앞에서는 그렇게 고개 끄덕일 수밖에 없었다.*그렇게 내가 한 눈에 반해 버린사울 레이터의 '유리창'부터 이야기하고 싶다.사울 레이터의 사진에 담긴 유리창을 통해 바라 본 세상은 그의 피사체를 평가하지 않으려는 시선이라고만 말하기에는 그 이상의 것을 담아내고 있었다. 어쩌면 그의 마음이 이런 시선이었기에 비로소 담아낼 수 있었던 세계였을지도 모르겠다. 사울 레이터의 유리창이 담긴 사진들을 보며 느낀 것을 다른 표현으로 말하자면 유리창 위에 완성된 일상의 콜라주, 순간들의 콜라주다. 여기에 ‘우연‘이 스며드니 온전히 다른 세상이 우리 곁에서 펼쳐지고 있던 것이다.생각해보니 본래 투명한 것이기에 내부를 온전히 보여주는 것이라고만 머물기에는 더 많은 모습을 가진 것이 유리창이었다. 유리창은 빛과 그림자가 절묘하게 만나면 온전한 거울이 되기도 하며, 투명했던 자신의 속성을 감추며 일부를 가려버리기도 한다. 빛나는 일부만 거울처럼 반사시키기도 하며 유리창 위에 누군가 흔적을 남긴다면 그것 자체로도 또 다른 모습이 된다. 의도적인 것 없이 여러 일상의 요소들로 자신의 표면을 이루는, 그 유리창만이 가진 미묘한 변화가 사울 레이터의 시선을 사로잡았던 것이 아닐까.

사진한 장의 사진'한 장의 사진'이라는 사울 레이터의 작품으로서의 바람을 상징하는 단어가 나를 붙잡았다는 것을 알았다. '패션 사진'이라는 어떤 사진인지 수식어가 당연하게 따라오는 단어와 '한 장의 사진'이라는 단어를 머릿속에서 나열해봤다.‘사진뿐인 사진‘이라는 말이 떠오르자마자 그렇다면 그동안 나는 '사진'을 볼 때 무엇을 보았는지 질문을 떠올릴 수밖에 없었다. 패션 사진이라면 사진 속 사람이 입고 있는 옷을, 인물을 찍은 사진이라면 그 사진 속 인물이 누구인지 보았고, 내가 찍힌 사진이라면 내가 잘 나왔는지를 보았고, 풍경 사진을 볼 때는 어떤 풍경인지, 그 광경이 얼마나 아름다운지를 보았었다. 간단히 말하자면 너무 당연하게도 ’00사진‘이라면 그 사진을 표현하는 ’00‘을 보았다. 어쩌면 지금까지 그렇게 단어만을 보고 사진을 이해해 버렸을지도 모르겠다.이 문장은 어떻게 보면 사울 레이터의 작가로서 바람이니 그의 작품 감상자인 나는 이 말을 그냥 지나칠 수가 없었다. '한 장의 사진', 그러니까 사진을 사진으로서 보는 것은 무엇이란 걸까. 다음 장을 넘겨야 하는데 상상조차 못해본 질문에서 쉽게 헤어나올 수가 없었다. 이 책의 주인공이 누구인지 생각하고, 프리뷰를 쓰며 보았던 사울 레이터의 사진을 떠올려 보니, 어렴풋이 이해되는 것 같기도 했다. 어떻게 보면 우연으로 지어진 시라고 내가 생각했던 그의 사진은 정말 어떤 특별한 표현이 달리지 않을 '한 장의 사진'이었다. 사울 레이터의 생각이 정확히 어떤 것일지는 알 수 없었으나 우선 나는 그런 생각이 들었다.그래 그렇다면 그의 사진은 이렇게 보아야 하는구나, 라고 그의 사진들을 만나기 전 미리 나의 시선을 정리했다. 사진을 사진으로 보는 것, 다소 내겐 너무 애매한 문장이지만 원래 애매한 걸 좋아하는 사람인지라 바로 '한 장의 사진', 그의 사진은 그런 사진이구나라는 생각과 함께 그의 작품 세계로 들어갔다.일상의 콜라주, 숨어있는 세계I take photograph in my neighborhood.I think that mysterious things happen in familiar placesWe don't always need to run to the other end of the world나는 내가 사는 동네를 찍는다.친숙한 장소에서 신비로운 일들이 일어난다고 생각한다.늘 세상 반대편으로 가야 하는 것은 아니다- 사울 레이터-사진을 보면서 여러 생각이 들어서 자주 멈출 수밖에 없었는데, 유독 유리창을 찍은 사진들을 보며 순간 사울 레이터는 어쩌면 정말 숨겨진 다른 세계를 찾아 버렸을지도 모르겠다는 생각이 들었다. 그가 유리창으로 자신이 살고 있는 일상과 평범한 주변을 응시하며 그가 비로소 찾은 것은 그 안에 숨어있던 또 다른 세상이라 부르기에 충분했다.왜 이런 생각이 들었을까. 그가 유리창을 통해서 찍은 것은 너무 평범한데 동시에 너무 또 다른 세상이다. 그렇게 생각하면 생각할수록 묘한 느낌, 그러니까 그의 문장처럼 정말 신비로운 느낌마저 들었다. 평범한데 왜 보지 못했을까. 반대로 너무 평범해서 봤다는 것을 이해하는 것조차 우리가 그냥 지나치고 있던 것일까. 그렇다면 사울 레이터가 이야기한 모든 것들이 이해된다. 신비로운 일은 정말 친숙한 장소에서 일어나고 있었으며, 정말 행복이란 것의 비밀은 아무것도 일어나지 않는 것이 맞을지도 모른다. 그의 작품 앞에서는 그렇게 고개 끄덕일 수밖에 없었다.*그렇게 내가 한 눈에 반해 버린사울 레이터의 '유리창'부터 이야기하고 싶다.사울 레이터의 사진에 담긴 유리창을 통해 바라 본 세상은 그의 피사체를 평가하지 않으려는 시선이라고만 말하기에는 그 이상의 것을 담아내고 있었다. 어쩌면 그의 마음이 이런 시선이었기에 비로소 담아낼 수 있었던 세계였을지도 모르겠다. 사울 레이터의 유리창이 담긴 사진들을 보며 느낀 것을 다른 표현으로 말하자면 유리창 위에 완성된 일상의 콜라주, 순간들의 콜라주다. 여기에 ‘우연‘이 스며드니 온전히 다른 세상이 우리 곁에서 펼쳐지고 있던 것이다.생각해보니 본래 투명한 것이기에 내부를 온전히 보여주는 것이라고만 머물기에는 더 많은 모습을 가진 것이 유리창이었다. 유리창은 빛과 그림자가 절묘하게 만나면 온전한 거울이 되기도 하며, 투명했던 자신의 속성을 감추며 일부를 가려버리기도 한다. 빛나는 일부만 거울처럼 반사시키기도 하며 유리창 위에 누군가 흔적을 남긴다면 그것 자체로도 또 다른 모습이 된다. 의도적인 것 없이 여러 일상의 요소들로 자신의 표면을 이루는, 그 유리창만이 가진 미묘한 변화가 사울 레이터의 시선을 사로잡았던 것이 아닐까. pp. 60-61 전화 : Phone Call, 1957사울 레이터가 유리창으로 바라본 세상을 찍은 사진 중 하나이다. 단편적으로 말하면 그는 유리창을 찍었지만 사진에 담긴 것은 사울 레이터의 앞에 있는 유리창 안의 사람들과 사울 레이터 뒤에 지나가는 버스와 거리의 모습이다. 안과 밖, 혹은 그 중간 그 어디에도 찍으려는 대상과 초점을 선명히 맞추지 않은 이 시선은 비로소 유리창을 중심으로 두고 일어나는 모든 일상의 모습을 담아냈다. 어떻게 보면 사진에는 선명한 것 하나 없으나 이미 우리 머릿속에서는 일상의 모습이 선명하게 지나가기 시작한다. 도시 어딘가의 길을 걷고 있는 데 한쪽에는 도로 위를 지나가는 버스가 있고, 한쪽 건물 안에는 사람이 전화를 받고 있고, 또 다른 사람들이 있고, 조금 더 주변을 살펴보니 당연하게도 서있는 가로등 기둥 같은 것과 지나가는 차들이 보인다. 그리고 이 모든 모습이 한 사진에, 한 면에 모두 담겼고 반대로 이 사진 한 장으로 저 일상적인 공간의 모습이 어땠는지 다 상상이 된다.유리창의 마법이라고 불러도 어색하지 않을 것 같다. 사실 그렇게 도시의 건물에 있었던 모든 유리창은 자신이 바라보고 있는 안과 밖의 모습을 모두 자신 위에 콜라주 하고 있었던 존재였던 것이다. 그리고 사울 레이터는 일상 속에서 그런 마법을 자신 위에 그려내고 있던 유리창의 작품을 그대로 포착하여 담아낼 수 있었던 작가였다. 그가 남들과 일상 속 유리창을 이해했기 때문에 어쩌면 이미 봤을지도 모를 일상의 모습, 우리는 그 숨어있던 신비로운 세계를 그의 사진으로 비로소 볼 수 있게 된 것일지도 모른다. 그렇게 그의 말대로 세상에는 숨어있는 것이 여전히 많으며 그의 사진에 담긴 숨어있는 세계의 모습은 정말 아름답다. 그의 행복은 이런 발견들이 아니었을까.레이터: 바깥에 공개되어 있는 것들이 있는가 하면, 숨어 있는 것들도 있어요. 그리고 그 숨어 있는 것들이 인생이나 현실 세계에서 더 많은 영향을 주죠. 그렇지 않나요?감독(화면 밖에서): 사실이겠네요.레이터: 사실이라고 생각해요?감독: 그럴 것 같아요.레이터: 명백한 사실인 것 같아요. 우리는 공개된 것이 현실 세계의 전부인 척하는 것을 좋아하죠.- 287p그렇게 사울 레이터의 사진으로 본 세상은, 우리가 그냥 보는 것들만이 세상이 아니며, 눈에 보이는 것은 보이는 것만이 아니며, 그렇게 당연한 것은 당연한 것만이 아니라고 말하는 것 같다. 세상에는 생각보다 숨어있는 것들이 너무나 많고, 그는 이런 세상의 모습을 그냥 지나치지 않고 바라 볼 수 있는 사람이었던 것이었다.정말 '순간'

pp. 60-61 전화 : Phone Call, 1957사울 레이터가 유리창으로 바라본 세상을 찍은 사진 중 하나이다. 단편적으로 말하면 그는 유리창을 찍었지만 사진에 담긴 것은 사울 레이터의 앞에 있는 유리창 안의 사람들과 사울 레이터 뒤에 지나가는 버스와 거리의 모습이다. 안과 밖, 혹은 그 중간 그 어디에도 찍으려는 대상과 초점을 선명히 맞추지 않은 이 시선은 비로소 유리창을 중심으로 두고 일어나는 모든 일상의 모습을 담아냈다. 어떻게 보면 사진에는 선명한 것 하나 없으나 이미 우리 머릿속에서는 일상의 모습이 선명하게 지나가기 시작한다. 도시 어딘가의 길을 걷고 있는 데 한쪽에는 도로 위를 지나가는 버스가 있고, 한쪽 건물 안에는 사람이 전화를 받고 있고, 또 다른 사람들이 있고, 조금 더 주변을 살펴보니 당연하게도 서있는 가로등 기둥 같은 것과 지나가는 차들이 보인다. 그리고 이 모든 모습이 한 사진에, 한 면에 모두 담겼고 반대로 이 사진 한 장으로 저 일상적인 공간의 모습이 어땠는지 다 상상이 된다.유리창의 마법이라고 불러도 어색하지 않을 것 같다. 사실 그렇게 도시의 건물에 있었던 모든 유리창은 자신이 바라보고 있는 안과 밖의 모습을 모두 자신 위에 콜라주 하고 있었던 존재였던 것이다. 그리고 사울 레이터는 일상 속에서 그런 마법을 자신 위에 그려내고 있던 유리창의 작품을 그대로 포착하여 담아낼 수 있었던 작가였다. 그가 남들과 일상 속 유리창을 이해했기 때문에 어쩌면 이미 봤을지도 모를 일상의 모습, 우리는 그 숨어있던 신비로운 세계를 그의 사진으로 비로소 볼 수 있게 된 것일지도 모른다. 그렇게 그의 말대로 세상에는 숨어있는 것이 여전히 많으며 그의 사진에 담긴 숨어있는 세계의 모습은 정말 아름답다. 그의 행복은 이런 발견들이 아니었을까.레이터: 바깥에 공개되어 있는 것들이 있는가 하면, 숨어 있는 것들도 있어요. 그리고 그 숨어 있는 것들이 인생이나 현실 세계에서 더 많은 영향을 주죠. 그렇지 않나요?감독(화면 밖에서): 사실이겠네요.레이터: 사실이라고 생각해요?감독: 그럴 것 같아요.레이터: 명백한 사실인 것 같아요. 우리는 공개된 것이 현실 세계의 전부인 척하는 것을 좋아하죠.- 287p그렇게 사울 레이터의 사진으로 본 세상은, 우리가 그냥 보는 것들만이 세상이 아니며, 눈에 보이는 것은 보이는 것만이 아니며, 그렇게 당연한 것은 당연한 것만이 아니라고 말하는 것 같다. 세상에는 생각보다 숨어있는 것들이 너무나 많고, 그는 이런 세상의 모습을 그냥 지나치지 않고 바라 볼 수 있는 사람이었던 것이었다.정말 '순간'

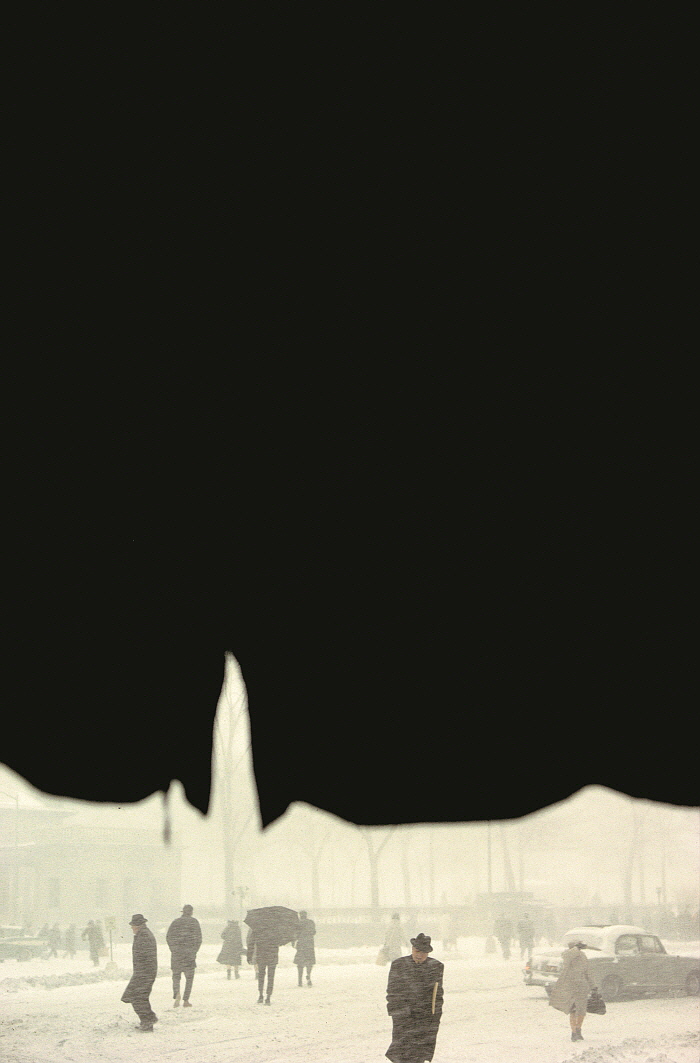

p. 59 캐노피 : Canopy, 1958사울 레이터의 사진들을 보면 뿌연 모습, 흔들리는 모습, 마구 아무렇게나 반사된 도시 속 빛들, 움직임으로 번진 모습의 사진들이 많다. 어디에서 피사체를 바라보았던 건지 좁은 틈 사이로 겨우 이야기를 보여주는 사진들도 많다.그런 생각이 들어서 잠시 한번 '평범한' 사진 찍기로 돌아와 봤다. 당장 우리는 사진을 찍을 때 찍고 싶은 것이 생길 때 카메라를 든다. 사진이 흔들려서 나오면 선명하게 찍힐 때까지 노력을 기울이며 찍는다, 그것이 계속해서 움직이는 것임을 이해하고 나서도 말이다. 반대로 별로 움직임이 없는 대도 '최대한 극적인' 구도와 장면을 잡아내기 위해 연속 촬영을 하기도 한다. 창밖으로 무엇인가 보일 때 그 무엇을 찍기 위해 유리창으로 온전히 다가가 프레임 안을 까맣게 덮어버리는 것들을 밖으로 떨쳐내고 찍는다. 빛이 너무 강하면 빛을 가려서, 역광이면 반대로 돌아서서 찍어본다. 어두운 곳에서 찍을 땐 마구 일어나는 노이즈가 신경 쓰여서 고민한다. 요즘은 심지어 본 모습에서 벗어나 사진을 자신의 취향대로 편집하고 꾸며야 직성이 풀린다.그저 내 눈에 보이는 것을 더 선명하게 찍으려고 그런 행동을 했겠지만 어쩌면 그 순간부터 우리가 포착했던 모습은 우리의 의도에 범벅이 되어 사진에 남는 것이 아니었을까 라는 생각이 들었다. 이러한 행동들이 부정적이라고 말할 수는 없다. 다만 이러한 시점에서 사울 레이터의 사진은 정말 '순간'이라고 말할 수 있는 사진들이라고 내 생각을 말하고 싶었다. 순간 중에 순간, 순간 그대로, 순수한 순간. 나는 마구 흔들리고 번지는 그의 여러 작품들을 보며 이토록 꾸밈이 없을 수 있을까 라며 놀랄 수밖에 없었다.움직이는 것은 움직이는 대로 찍었다. 그래서 흔들렸다. 천천히 움직이면 살짝 번지고, 빠르게 움직이는 것은 더 격렬하게 흔들린 채 찍힌다. 당연하게도 가만히 멈춰 있는 것은 그 그대로 찍었다. 그래서 번짐이 없다. 빛이 반사되어 마구 섞이면 섞인 그 모습을 찍혔다. 그래서 그의 몇몇 사진 속에는 많은 빛들이 뿌옇게 색들이 번져있다. 아주 좁은 틈 사이로 순간이 보인다, 그럼 그 그대로 프레임 안이 잔뜩 가려진 채 그 모습을 찍는다. 빛이 너무 강해서 사람을 가려버렸다, 그럼 가려진 채로 그 모습을 찍는다. 그대로 찍는다. 더 이상 그의 사진에 대해 무엇을 말해야 할까. '그대로', 어떻게 보면 여러 생각과 의도를 무의식적으로 담아내는 사람에게는 정말 어려운 말인 것을 그는 어쩌면 '그대로'라는 말에 가까이 다가가서 담아내고 있었던 것이었다.

p. 59 캐노피 : Canopy, 1958사울 레이터의 사진들을 보면 뿌연 모습, 흔들리는 모습, 마구 아무렇게나 반사된 도시 속 빛들, 움직임으로 번진 모습의 사진들이 많다. 어디에서 피사체를 바라보았던 건지 좁은 틈 사이로 겨우 이야기를 보여주는 사진들도 많다.그런 생각이 들어서 잠시 한번 '평범한' 사진 찍기로 돌아와 봤다. 당장 우리는 사진을 찍을 때 찍고 싶은 것이 생길 때 카메라를 든다. 사진이 흔들려서 나오면 선명하게 찍힐 때까지 노력을 기울이며 찍는다, 그것이 계속해서 움직이는 것임을 이해하고 나서도 말이다. 반대로 별로 움직임이 없는 대도 '최대한 극적인' 구도와 장면을 잡아내기 위해 연속 촬영을 하기도 한다. 창밖으로 무엇인가 보일 때 그 무엇을 찍기 위해 유리창으로 온전히 다가가 프레임 안을 까맣게 덮어버리는 것들을 밖으로 떨쳐내고 찍는다. 빛이 너무 강하면 빛을 가려서, 역광이면 반대로 돌아서서 찍어본다. 어두운 곳에서 찍을 땐 마구 일어나는 노이즈가 신경 쓰여서 고민한다. 요즘은 심지어 본 모습에서 벗어나 사진을 자신의 취향대로 편집하고 꾸며야 직성이 풀린다.그저 내 눈에 보이는 것을 더 선명하게 찍으려고 그런 행동을 했겠지만 어쩌면 그 순간부터 우리가 포착했던 모습은 우리의 의도에 범벅이 되어 사진에 남는 것이 아니었을까 라는 생각이 들었다. 이러한 행동들이 부정적이라고 말할 수는 없다. 다만 이러한 시점에서 사울 레이터의 사진은 정말 '순간'이라고 말할 수 있는 사진들이라고 내 생각을 말하고 싶었다. 순간 중에 순간, 순간 그대로, 순수한 순간. 나는 마구 흔들리고 번지는 그의 여러 작품들을 보며 이토록 꾸밈이 없을 수 있을까 라며 놀랄 수밖에 없었다.움직이는 것은 움직이는 대로 찍었다. 그래서 흔들렸다. 천천히 움직이면 살짝 번지고, 빠르게 움직이는 것은 더 격렬하게 흔들린 채 찍힌다. 당연하게도 가만히 멈춰 있는 것은 그 그대로 찍었다. 그래서 번짐이 없다. 빛이 반사되어 마구 섞이면 섞인 그 모습을 찍혔다. 그래서 그의 몇몇 사진 속에는 많은 빛들이 뿌옇게 색들이 번져있다. 아주 좁은 틈 사이로 순간이 보인다, 그럼 그 그대로 프레임 안이 잔뜩 가려진 채 그 모습을 찍는다. 빛이 너무 강해서 사람을 가려버렸다, 그럼 가려진 채로 그 모습을 찍는다. 그대로 찍는다. 더 이상 그의 사진에 대해 무엇을 말해야 할까. '그대로', 어떻게 보면 여러 생각과 의도를 무의식적으로 담아내는 사람에게는 정말 어려운 말인 것을 그는 어쩌면 '그대로'라는 말에 가까이 다가가서 담아내고 있었던 것이었다. p. 45 눈 : Snow, 1960여기서 이런 생각이 든다. 정말 '한 장의 사진'이라는 생각. 꾸밈없는 '한 장의 사진'이라고 그의 바람을 부정할 수가 없어진다. 그리고 사울 레이터의 사진을 이렇게 파악하니 어떤 영상보다도 더 선명하게 그 순간이 느껴지는 것 같다. 움직임, 빛, 온도, 습기까지 어느 정도 그 일상을 덮고 있었는지 이해된다. 굳이 선명할 의지가 없는 일상의 순간들이, 아무 의도 없이 그대로를 관찰하고 담으려는 사진작가를 만나, 오히려 모두가 공감할 수 있는 선명한 일상의 순간들이 되어 사진에 남겨졌다.나는 그래서 그의 사진을 더 믿을 수밖에 없었다. 그렇게 '그대로'라는 말을 그의 사진에서 발견하고 나서는 '모호한' 번진 피사체들을 통해 사진에 담긴 그 일상의 모습이 더 공감과 겹쳐지며 진하게 느껴지는 듯했다. 오히려 그의 사진을 통해 내가 보았던 일상의 순간들의 '그대로'의 모습을 비로소 상기시킬 수 있었던 것만 같다는 생각이 들 정도로.그리고 '누군가' 라고 부른 이 사람이 나도 될 수 있다는 생각에 공감이 느껴지기 시작한다. 그러니까 나도 어떤 날에 저런 순간을 경험한 적이 있었던 것만 같다. 아마 우연히 그런 경험을 했었을 것이다.또한 '누군가'에 나를 넣을 수 있음은 이 사진이 담고 있는 모습은 언제든지 누군가의 일상과 그 속의 순간이 될 수 있기 때문일 것이다. 그만큼 일상적이고, 우연적이고, 순간적인 사진이지 않을까.- {Preview. 우연, 일상, 평범함} 中프리뷰에서 이렇게 느낀 이유를 이제야 알 것 같다. 사울 레이터의 사진은 우리에게 일상의 정말 순간이었던 모습 그대로를 사진으로 보여줌으로써 우리 또한 경험했을 순간을 기억할 수 있도록 만들어 준 것이 아니었을까. 움직임조차, 감춰짐조차, 어지럽게 번지는 잔영조차 그대로 담아내는 그 시선 끝에 탄생한, 사울 레이터가 우리에게 전하는 선물이 이런 것일지도 모르겠다.A photographer's gift to the viewer issometimes beauty in the overlooked ordinary사진을 보는 사람에게 사진가가 주는 선물은일상의 간과된 아름다움일 경우가 종종 있다- 사울 레이터-우리 일상 속, 숨겨진 세계의 모습.너무나 당연하게 간과해오던 일상이라는 선물.화가 사울 레이터

p. 45 눈 : Snow, 1960여기서 이런 생각이 든다. 정말 '한 장의 사진'이라는 생각. 꾸밈없는 '한 장의 사진'이라고 그의 바람을 부정할 수가 없어진다. 그리고 사울 레이터의 사진을 이렇게 파악하니 어떤 영상보다도 더 선명하게 그 순간이 느껴지는 것 같다. 움직임, 빛, 온도, 습기까지 어느 정도 그 일상을 덮고 있었는지 이해된다. 굳이 선명할 의지가 없는 일상의 순간들이, 아무 의도 없이 그대로를 관찰하고 담으려는 사진작가를 만나, 오히려 모두가 공감할 수 있는 선명한 일상의 순간들이 되어 사진에 남겨졌다.나는 그래서 그의 사진을 더 믿을 수밖에 없었다. 그렇게 '그대로'라는 말을 그의 사진에서 발견하고 나서는 '모호한' 번진 피사체들을 통해 사진에 담긴 그 일상의 모습이 더 공감과 겹쳐지며 진하게 느껴지는 듯했다. 오히려 그의 사진을 통해 내가 보았던 일상의 순간들의 '그대로'의 모습을 비로소 상기시킬 수 있었던 것만 같다는 생각이 들 정도로.그리고 '누군가' 라고 부른 이 사람이 나도 될 수 있다는 생각에 공감이 느껴지기 시작한다. 그러니까 나도 어떤 날에 저런 순간을 경험한 적이 있었던 것만 같다. 아마 우연히 그런 경험을 했었을 것이다.또한 '누군가'에 나를 넣을 수 있음은 이 사진이 담고 있는 모습은 언제든지 누군가의 일상과 그 속의 순간이 될 수 있기 때문일 것이다. 그만큼 일상적이고, 우연적이고, 순간적인 사진이지 않을까.- {Preview. 우연, 일상, 평범함} 中프리뷰에서 이렇게 느낀 이유를 이제야 알 것 같다. 사울 레이터의 사진은 우리에게 일상의 정말 순간이었던 모습 그대로를 사진으로 보여줌으로써 우리 또한 경험했을 순간을 기억할 수 있도록 만들어 준 것이 아니었을까. 움직임조차, 감춰짐조차, 어지럽게 번지는 잔영조차 그대로 담아내는 그 시선 끝에 탄생한, 사울 레이터가 우리에게 전하는 선물이 이런 것일지도 모르겠다.A photographer's gift to the viewer issometimes beauty in the overlooked ordinary사진을 보는 사람에게 사진가가 주는 선물은일상의 간과된 아름다움일 경우가 종종 있다- 사울 레이터-우리 일상 속, 숨겨진 세계의 모습.너무나 당연하게 간과해오던 일상이라는 선물.화가 사울 레이터 이런 사진을 찍었던 사울 레이터가 그렸던 회화 작품들은 모습인지 정말 궁금했다. 궁금해서 그랬는지 뒤쪽에 실린 사울 레이터의 회화 작품들을 꽤 오래 머물며 본 것 같다. 여러 이유로 유독 시선이 계속 가는 그림들. 그의 사진 작품과 문장들로 이해한 그가 어떤 사진가였는지에 대한 기억을 꺼내며 그림을 읽어봤다.그의 사진들을 볼 때 머릿속에 떠다니는 단어들을 나열하면 이렇다. 일상, 바라봄, 그대로, 순간 등등. 이런 여러 단어들 옆에 그의 사진들에는 꾸밈이 없다는, 특별한 무언가가 없다는 인상도 함께 나열해본다. 그런 순서로 생각을 해보니 사울 레이터의 추상화들도 어쩌면 그가 사진에 담은 모습들과 닮은 것을 그리려고 한 것이 아닐까 라는 생각이 든다. 주변 일상 에서 감각할 수 있는 찰나의 인상을 그대로 담아낸 것이 아닐까. 여러 색들이 얽혀있는데도 어느 하나 지나치게 튀는 색이 없다. 여러 색을 사이에서도 지나치게 강한 색을 부각시키기 보다는 같은 수면으로 유지하려는 그의 사진과도 닮은 것 같았다. 정말 눈에 띄고자 하는 목적이 없었던 그의 사진과 그림 속 요소들과 사울 레이터 그 자신이 모두 하나의 결에서 보인다.사진가로 명성을 얻었지만 사울은 늘 자신이 화가라고 생각했다. 매일 작업하며 수천 점의 작품을 그렸다. 화가로서 사울의 경력이 오늘날 전혀 알려지지 않은 건 이상한 일이다.- 274p사울 레이터가 왜 늘 자신이 화가라고 생각했는지, '사울 레이터'라는 결에서 보니 이해된다. 그림이든, 사진이든, 작가든 어떤 방식으로 담으려고 했던지에 상관없이 그 내용은 모두 하나의 흐름을 가지고 있었다. 그런 의미에서는 세상이 그를 화가로 부르든, 사진가로 부르든 사울 레이터 그 자신이 된 것일지도 모르겠다. 그리고 아마 사진가로서 명성을 얻든 화가로서 명성을 얻는 사울 레이터의 관심사는 그것이 전혀 아니었을 거란 생각이 든다.그리고 나는 여전히 그의 작품이 오랜 시간 동안 숨어있었기 때문에 그 작품들이 더 빛을 가질 수 있었던 것이라 믿는다. 그런 감상자로서의 소소한 믿음 끝에서는 알려진다는 것의 의미를 생각해 보게 한다. 숨어있었기에, 알려지지 않았기에 더 만족했다는 사울 레이터. 당시 오늘날 전혀 알려지지 않았던 건 이상한 일이 아니라, 사울 레이터였기에 전혀 알려지지 않음으로써 완성된 것이 그의 작품들이었을지도 모르겠다.한 장의 사진There's just too much모두 너무 지나치다- 사울 레이터 -내게 그의 작품을 봐야 하는 이유를 말해 달라고 한다면, 나는 우리가 꽤 많은 것들을 아무렇게 놓치고 있지 않았느냐고 물어보고 싶다. 그냥 그런 말을 건네고 싶다. 하지만 이런 생각이 그냥 떠오른 것은 아닐 것이다. 무슨 질문인지 모르겠다면 그의 작품과 문장들을 만나 보는 것이 어떨지 넌지시 말해주고 싶다. 그리고 질문에 답을 내리기 보다는 생각보다 평소 평범한 일상을 오래 바라볼 시간이 없었겠으니 한번 사울 레이터의 작품들을 통해 그 일상이란 것을 살펴보았으면 좋겠다고 말하고 싶다. 그리고 굳이 의미를 따지지 않은 채 그저 관찰하고 살펴보는 사울 레이터의 시선을 한번 나의 일상까지도 끌어와 보는 것도 좋을 것 같다. 그저 바라봐보기, 어렵지 않은데 생각보다 많이 해보지 않았다는 생각이 든다.

이런 사진을 찍었던 사울 레이터가 그렸던 회화 작품들은 모습인지 정말 궁금했다. 궁금해서 그랬는지 뒤쪽에 실린 사울 레이터의 회화 작품들을 꽤 오래 머물며 본 것 같다. 여러 이유로 유독 시선이 계속 가는 그림들. 그의 사진 작품과 문장들로 이해한 그가 어떤 사진가였는지에 대한 기억을 꺼내며 그림을 읽어봤다.그의 사진들을 볼 때 머릿속에 떠다니는 단어들을 나열하면 이렇다. 일상, 바라봄, 그대로, 순간 등등. 이런 여러 단어들 옆에 그의 사진들에는 꾸밈이 없다는, 특별한 무언가가 없다는 인상도 함께 나열해본다. 그런 순서로 생각을 해보니 사울 레이터의 추상화들도 어쩌면 그가 사진에 담은 모습들과 닮은 것을 그리려고 한 것이 아닐까 라는 생각이 든다. 주변 일상 에서 감각할 수 있는 찰나의 인상을 그대로 담아낸 것이 아닐까. 여러 색들이 얽혀있는데도 어느 하나 지나치게 튀는 색이 없다. 여러 색을 사이에서도 지나치게 강한 색을 부각시키기 보다는 같은 수면으로 유지하려는 그의 사진과도 닮은 것 같았다. 정말 눈에 띄고자 하는 목적이 없었던 그의 사진과 그림 속 요소들과 사울 레이터 그 자신이 모두 하나의 결에서 보인다.사진가로 명성을 얻었지만 사울은 늘 자신이 화가라고 생각했다. 매일 작업하며 수천 점의 작품을 그렸다. 화가로서 사울의 경력이 오늘날 전혀 알려지지 않은 건 이상한 일이다.- 274p사울 레이터가 왜 늘 자신이 화가라고 생각했는지, '사울 레이터'라는 결에서 보니 이해된다. 그림이든, 사진이든, 작가든 어떤 방식으로 담으려고 했던지에 상관없이 그 내용은 모두 하나의 흐름을 가지고 있었다. 그런 의미에서는 세상이 그를 화가로 부르든, 사진가로 부르든 사울 레이터 그 자신이 된 것일지도 모르겠다. 그리고 아마 사진가로서 명성을 얻든 화가로서 명성을 얻는 사울 레이터의 관심사는 그것이 전혀 아니었을 거란 생각이 든다.그리고 나는 여전히 그의 작품이 오랜 시간 동안 숨어있었기 때문에 그 작품들이 더 빛을 가질 수 있었던 것이라 믿는다. 그런 감상자로서의 소소한 믿음 끝에서는 알려진다는 것의 의미를 생각해 보게 한다. 숨어있었기에, 알려지지 않았기에 더 만족했다는 사울 레이터. 당시 오늘날 전혀 알려지지 않았던 건 이상한 일이 아니라, 사울 레이터였기에 전혀 알려지지 않음으로써 완성된 것이 그의 작품들이었을지도 모르겠다.한 장의 사진There's just too much모두 너무 지나치다- 사울 레이터 -내게 그의 작품을 봐야 하는 이유를 말해 달라고 한다면, 나는 우리가 꽤 많은 것들을 아무렇게 놓치고 있지 않았느냐고 물어보고 싶다. 그냥 그런 말을 건네고 싶다. 하지만 이런 생각이 그냥 떠오른 것은 아닐 것이다. 무슨 질문인지 모르겠다면 그의 작품과 문장들을 만나 보는 것이 어떨지 넌지시 말해주고 싶다. 그리고 질문에 답을 내리기 보다는 생각보다 평소 평범한 일상을 오래 바라볼 시간이 없었겠으니 한번 사울 레이터의 작품들을 통해 그 일상이란 것을 살펴보았으면 좋겠다고 말하고 싶다. 그리고 굳이 의미를 따지지 않은 채 그저 관찰하고 살펴보는 사울 레이터의 시선을 한번 나의 일상까지도 끌어와 보는 것도 좋을 것 같다. 그저 바라봐보기, 어렵지 않은데 생각보다 많이 해보지 않았다는 생각이 든다. 『사울 레이터의 모든 것』 도서 곳곳에 위치한 문장들은 그것만으로도 사울 레이터를 이해하는 데에 충분하다는 생각이 들었다. 그리고 사실 많은 말을 달지 않은 것 자체가 사울 레이터를 이야기 하는 데에 어울린다. 책의 마지막에 실린 해설은 그가 어떤 삶을 살아왔는지, 그리고 그의 작품들이 어떤 영향을 받아서 완성됐는지 제3자의 시선으로 볼 수 있었다. 여러 해설들은 각각 다른 방식으로 사울 레이터와 작품을 이야기 하고 있어서 입체적으로 이해하는 것에 도움을 주었다.해설에 대한 이야기를 잠깐 하자면 개인적으로는 폴린 버메어의 < 뉴욕 나비파 > 해설을 재미있게 읽었다. 폴린 버메어는 좀 더 작품에 대한 이야기를 미술사조적으로 다가가 풀어낸 글이라고 할 수 있을 것 같은데, 그런 측면에서 그의 글을 통해 인상파와 일본적인 미학의 영향을 받은 사울 레이터를 이해할 수 있었다. 그리고 인상주의의 시작 배경이 사진의 탄생이라는 것, 그리고 인상주의 사조가 유행하던 당대에 자포니즘(Japonism)이 유행했다는 묘하게 연결되는 부분들을 사울 레이터를 이야기하며 함께 다루는 부분이 꽤 흥미로워서 가장 기억에 남았다.지금까지의 리뷰를 다시 처음부터 읽어 보았는데, '한 장의 사진'이라는 단어가 어떤 의미인지 조금 더 알 것 같다. 그의 사진은 어떤 수식어 없이도 온전히 바라볼 수 있는 사진이라는 생각이 어렴풋이 들었다. 어떤 것인지 아무것도 이야기 하지 않고도 그의 사진은 시선을 머물게 한다. 시선을 조금이라도 낚아채 붙잡아 두는 강렬한, 강제적인 힘 없이도 시선을 머물게 하는 '사진'이었다.그의 사진을 '일상 사진'이라기엔 이 단어가 사울 레이터의 사진을 온전히 안아내지 못하는 것 같다. '평범한 장면', '색다른 시선', '도시 사진' 온갖 단어를 떠올려 봐도 그의 사진을 온전히 안아낼 단어를 나는 여전히 모르겠다. 그의 사진들은 '사울 레이터의 사진'이라고 말하는 게 제일 어울리는 것 같고, 그래서 '한 장의 사진'이 정말 맞는다는 생각이 든다.사진집을 읽으면서 본 문장들 중 가장 좋아했던 사울 레이터의 문장과 리뷰를 마치고 싶다. 개인적으로 어쩌면 정말 듣고 싶었던 이야기였고, 나의 애매한 마음이 조금 더 선명해질 수 있도록 도와준 말이기도 했다. 가장 좋아하는 문장이라는 사심의 마무리지만(?) 한편으로는 사울 레이터의 '한 장의 사진'을 더 이해할 수 있는 말인 것 같아 함께 나눠보고 싶다.I like it when one is not certain of what sees.When we do not know why we are looking at it,all of a sudden we discover something that we start seeing.I like this confusion.나는 자신의 눈에 보이는 것을 확신하지 못할 때를 좋아한다.우리가 왜 그것을 들여다보고 있는지 모를 때,갑자기 우리는 보기 시작한 것을 발견하게 된다.나는 이런 혼란스러운 상황이 좋다.- 사울 레이터 -

『사울 레이터의 모든 것』 도서 곳곳에 위치한 문장들은 그것만으로도 사울 레이터를 이해하는 데에 충분하다는 생각이 들었다. 그리고 사실 많은 말을 달지 않은 것 자체가 사울 레이터를 이야기 하는 데에 어울린다. 책의 마지막에 실린 해설은 그가 어떤 삶을 살아왔는지, 그리고 그의 작품들이 어떤 영향을 받아서 완성됐는지 제3자의 시선으로 볼 수 있었다. 여러 해설들은 각각 다른 방식으로 사울 레이터와 작품을 이야기 하고 있어서 입체적으로 이해하는 것에 도움을 주었다.해설에 대한 이야기를 잠깐 하자면 개인적으로는 폴린 버메어의 < 뉴욕 나비파 > 해설을 재미있게 읽었다. 폴린 버메어는 좀 더 작품에 대한 이야기를 미술사조적으로 다가가 풀어낸 글이라고 할 수 있을 것 같은데, 그런 측면에서 그의 글을 통해 인상파와 일본적인 미학의 영향을 받은 사울 레이터를 이해할 수 있었다. 그리고 인상주의의 시작 배경이 사진의 탄생이라는 것, 그리고 인상주의 사조가 유행하던 당대에 자포니즘(Japonism)이 유행했다는 묘하게 연결되는 부분들을 사울 레이터를 이야기하며 함께 다루는 부분이 꽤 흥미로워서 가장 기억에 남았다.지금까지의 리뷰를 다시 처음부터 읽어 보았는데, '한 장의 사진'이라는 단어가 어떤 의미인지 조금 더 알 것 같다. 그의 사진은 어떤 수식어 없이도 온전히 바라볼 수 있는 사진이라는 생각이 어렴풋이 들었다. 어떤 것인지 아무것도 이야기 하지 않고도 그의 사진은 시선을 머물게 한다. 시선을 조금이라도 낚아채 붙잡아 두는 강렬한, 강제적인 힘 없이도 시선을 머물게 하는 '사진'이었다.그의 사진을 '일상 사진'이라기엔 이 단어가 사울 레이터의 사진을 온전히 안아내지 못하는 것 같다. '평범한 장면', '색다른 시선', '도시 사진' 온갖 단어를 떠올려 봐도 그의 사진을 온전히 안아낼 단어를 나는 여전히 모르겠다. 그의 사진들은 '사울 레이터의 사진'이라고 말하는 게 제일 어울리는 것 같고, 그래서 '한 장의 사진'이 정말 맞는다는 생각이 든다.사진집을 읽으면서 본 문장들 중 가장 좋아했던 사울 레이터의 문장과 리뷰를 마치고 싶다. 개인적으로 어쩌면 정말 듣고 싶었던 이야기였고, 나의 애매한 마음이 조금 더 선명해질 수 있도록 도와준 말이기도 했다. 가장 좋아하는 문장이라는 사심의 마무리지만(?) 한편으로는 사울 레이터의 '한 장의 사진'을 더 이해할 수 있는 말인 것 같아 함께 나눠보고 싶다.I like it when one is not certain of what sees.When we do not know why we are looking at it,all of a sudden we discover something that we start seeing.I like this confusion.나는 자신의 눈에 보이는 것을 확신하지 못할 때를 좋아한다.우리가 왜 그것을 들여다보고 있는지 모를 때,갑자기 우리는 보기 시작한 것을 발견하게 된다.나는 이런 혼란스러운 상황이 좋다.- 사울 레이터 -

[오예찬 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.>

[오예찬 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록