[Review] 그럼에도 우리는 경계를 넘어 : 연극 '태양'

-

*

본 리뷰는 연극 <태양>의 스포일러를 포함하고 있습니다.

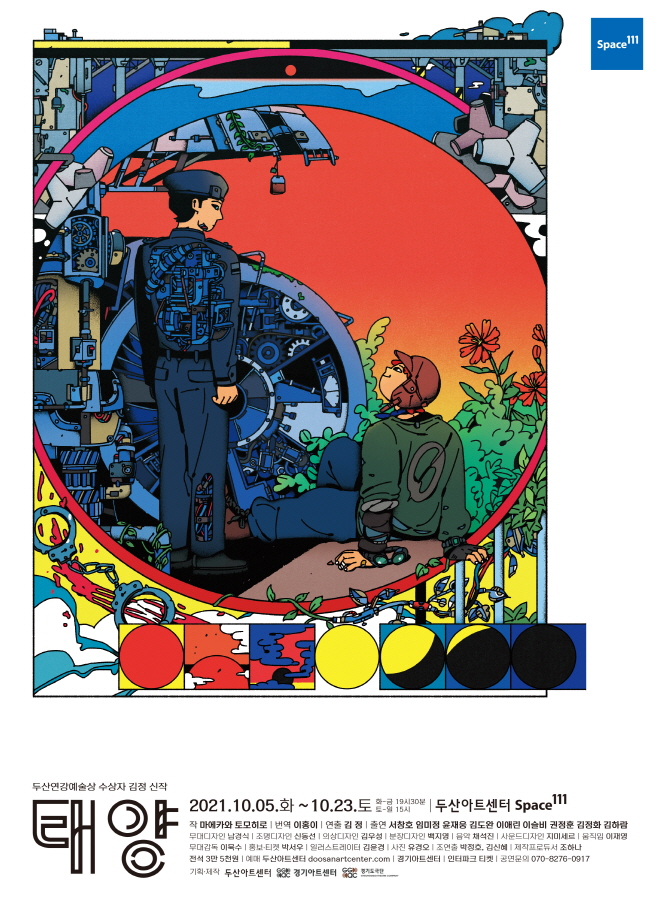

두산아트센터와 경기아트센터, 경기도극단이 공동 기획·제작한 연극 <태양>은 일본의 극작가 마에카와 토모히로의 동명 희곡을 원작으로 한다. 이 연극의 장르는 과학적 상상력이 세계관을 작동시키는 'SF'. 바이러스 감염·항체 생성으로 더 우월한 신체를 갖게 된 신인류와 그렇지 못한 기존의 구인류로 세계가 이분화되었다는 것이 기본 설정이다. 무엇보다도 이 작품은 연출가 김정이 참여했다는 이유로 더욱 주목받을 수 있었는데, 동시대 인정받은 연출 중 한 사람이 SF를 연극으로 어떻게 선보일 것인가가 관극 포인트이자, 관건이었기 때문이다.

태양이 여전히 뜨고 지는 세계, 하지만 두 동강 난 인류가 상호 배타적으로 살아가는 세계를 무대는 두 개의 공간으로 구획해 표현한다. 하지만 두 공간을 나누는 것은 대각선으로 가로지르는 조명뿐, 바닥에는 뚜렷한 소품이나 오브제 없이 정 가운데의 사다리와 두 개의 기둥만이 서 있고, 천장에는 낡은 의자 등의 고물이 쏟아질 듯 불안한 풍경을 공평히 만든다. 차이라고 꼽을 만한 것은 신인류의 세계 쪽에 있는 낡고 앙상한 나뭇가지 정도. 불안한 천장 아래에서, 작열하는 태양 아래에서 두 공간은 다를 것 없는 지구일 뿐인 것이다.

이런 세팅 위에서 모리시게 후지타(김정화)와 오쿠데라 데츠히코(김하람)가 기둥 양쪽에서 등장해 작품의 세계관을 설명하면서 연극이 시작된다. 더 강하고 젊은 몸을 가졌지만 태양 빛을 받으면 죽게 되는 신인류 ‘녹스’가 세상을 지배하고, 녹스에 의존하면서 살아가는 '큐리오(골동품)'라는 이름의 원래의 인류는 녹스에게 감염되어 죽지 않을까 우려하거나, 30세 이하라면 선발을 통해 녹스가 될 수 있다는 희망을 품고 있다는 것이 바로 그것이다.

설명을 마친 연극은 녹스 진영의 소가 세이지(윤재웅), 소가 레이코(이슬비), 카네다 요지(권정훈), 모리시게와 큐리오 진영의 이쿠타 소이치(서창호), 오쿠데라 준코(임미정), 오쿠데라 카츠야(김도완), 이쿠타 유(이애린), 데츠히코라는 총 9명의 인물로 두 인류 간의 대립과 모순을 풀어낸다.

두 진영이 다르다는 것을 가장 극명하게 드러내는 것은 바로 캐릭터들의 표현 방식이다. 녹스 진영의 캐릭터들은 다소 AI 같이 일관된 어조로, 큐리오 진영의 캐릭터들은 고저가 분명한 어조로 말하는 ‘발화의 차이’, 녹스 진영의 캐릭터들은 깔끔하게 정돈되어 있으면서도 한편으로는 인위성이 강한 머리와 의상을, 큐리오 진영의 캐릭터들은 낡고 헤졌지만 비교적 익숙한 머리와 의상을 갖춘 ‘분장과 의상의 차이’가 그것이다.

그러나 무엇보다도 두드러지는 것은 역시나 신체 언어다. <처의 감각>과 같은 연출의 이전 작품에서처럼, <태양> 역시 캐릭터가 어떻게 움직이느냐가 많은 것을 암시한다. 정해진 길을 따라 올곧게 걷는 모리시게와 흐물거리는 듯한 걸음걸이로 걷는 데츠히코의 상반된 모습으로 시작해, 서로의 구역으로 넘어가기 위해 달리기를 하는 모습이나 녹스가 태양 아래에서 죽음을 맞이하는 모습과 큐리오가 녹스의 피에 감염되어 죽어가는 모습 등은 각 진영이 가진 특성, 또 특정한 상황을 표현하는 데 큰 역할을 한다.

그리고 그렇게 해서 연극이 가닿는 곳은 두 진영의 영원한 불화가 아니다. 사실 이 연극 속에서 녹스와 큐리오는 긴밀한 연관과 모순 속에서 살아간다. 큐리오는 녹스 사회에 의존하면서 살아갈 수밖에 없지만, 자연 출산율이 낮은 녹스는 큐리오가 없으면 사실상 개체 수를 늘릴 수 없다. 완전하고 젊고 이성적인 신체의 녹스는 시혜적으로 큐리오를 바라보지만, 태양에게 버림받은 녹스와 달리 큐리오에게는 밤낮에 관계없이 어디든 갈 수 있는 자유가 있다. 그리고 서로를 질병이라고 생각하지만, 그럼에도 그곳에는 우정, 사랑, 후회, 슬픔과 같은 감정이 움터 있다.

김정 연출은 녹스와 큐리오, 그러니까 화해할 수 없을 것 같은 두 집단을 두고 원작 희곡보다 더 강하게 '경계 넘기'에 대한 욕망을 표현한다. 원작에서는 녹스라는 정체성에 회의를 느낀 카네다가 태양, 즉 죽음을 기다리고 소이치는 그를 두고 퇴장하는 반면, 연극에서는 태양 빛 아래에 선 카네다 옆에 감염의 두려움을 딛고 그의 손을 잡은 채 곁을 지켜주길 택한 소이치가 있다. 어쩌면 영영 하나가 될 수 없겠고, 앞으로 그 모순을 어떻게 해소해 나가야 할지 알 수 없지만 그럼에도 이들은 서로 사이에 가로 그어진 경계를 넘어 오늘도, 내일도 뜨는 태양을 맞이한다. 공평히 아무것도 없는 땅 위에서, 공평히 불안한 천장 아래에서.

그것은 역시나 연출 스타일답게 움직임을 통해 시각화된다. 태양 아래에서 주저앉지도 서 있지도 못하며 흐늘거리는 카네다와 그의 옆을 정적으로 지키고 있는 소이치. 그리고 나머지 모든 인물이 두 사람을 가로질러 녹스 지역에서 큐리오 지역으로 넘어갈 때처럼 달리기를 할 때, 마치 환상처럼 모든 경계는 사라진다. 대신 거기에 남은 것은 이것이다. 익숙한 음악이 주는 '향수', 웃으면서 신나게 달리기를 하는 '동심', 손을 잡음으로써 서로의 삶과 죽음을 지키는 두 친구 사이의 인간적인 '감정', 그리고 매일 같이 공평하게 떠오르는 '태양'. 과거에도, 현재에도, 그리고 미래에도 있을 변치 않는 것. 수많은 갈등과 이해관계 속에서, 때때로 존재함을 간과하지만, 분명 거기에 있던 것이고, 있는 것이며, 있을 것인 지워진 경계 속 '우리'의 어떤 것.

[김나윤 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록