[Opinion] 독립서점 '카프카' [공간]

-

작은 서점에서 진행한 공모전에 참여한 적이 있었다. 글의 주제는 ‘그럼에도 불구하고’였다. 많이 부족했고 시간도 촉박했지만 그럼에도 불구하고 지원했었다. 역시나 떨어졌지만 내게 독립서점이라는 새로운 공간을 알게 해주었다.

전주의 명소 객리단길에서 조금 벗어난 곳에 위치한 독립서점 카페 ‘카프카’. 변신의 작가 프란츠 카프카에서 따온 이름일테다. 책 '변신'은 어린 내게 큰 충격을 주었던 기억이 있다. 나는 아직도 주인공이 바퀴벌레로 변신한 이유를 알지 못한다. 그저 그때의 분위기, 말로 설명할 수 없던 상황, 그 문체가 기억에 남는다.

녹슨 철제로 만들어진 간판, 문을 둘러싼 넝쿨, 민트와 초록색의 그 어딘가의 색으로 이루어진 입구는 묘했다. 요즘에는 자주 볼 수 없는 흐트러짐, 세월의 흔적들이 과거의 향수를 자극했다.

입구에서부터 반겨주는 책들을 지나 2층으로 올라갔다. 여기서 또 한 번 세월의 흔적을 느낄 수 있었다. 이 책들은 여기로 오는 과정이 얼마나 험난했을까? 어떤 경험을 했을까? 이런 상상을 하면서.

독립서점이 서점인 줄은 알고 있었지만 사실 이렇게 본격적으로 책이 많을 줄은 몰랐다. 생각보다 책이 정말로 많았다. 좋았던 건 책을 사서 보는 구역과 헌 책 구역으로 나뉘어 있어서 헌 책 구역에 꽂혀 있는 책은 맘껏 읽을 수 있다는 점이었다.

이외에도 곳곳에 재밌는 활동들, 구경할 거리가 많았다.

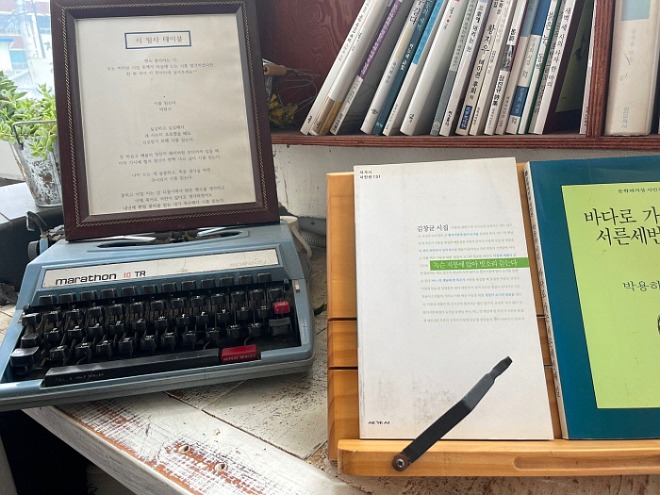

한 쪽에는 이처럼 ‘시 필사 테이블’이 있었는데 마치 등대에서 혼자 사는 노인의 오래된 책상 같았다.

이렇게 책상 위에는 만년필과 연필들이 공책과 함께 놓여있었다. 이날은 처음으로 해본 것들이 많았는데 만년필을 잉크에 찍어 글을 써본 것도 처음이었다. 만년필의 필기감이 좋아서 나는 조용히 이날 읽은 책의 한 구절을 적어내렸다.

그 옆에는 바로 이런 ‘시 항아리’가 있었다. 내가 적은 글을 넣으면서 다른 쪽지도 뽑아서 읽어보았다. 시의 한 구절이라든지 연인들이 사랑을 확인하는 낙서 같은 게 적혀 있었다. 일종의 포춘쿠키 마냥 지금 뽑히는 게 나의 하루를 점칠 것만 같은 기분이었다.

반대쪽에는 다양한 종류의 연필들이 전시되어 있었다. 연필을 썼던 때를 생각해 보면 굉장히 오래전으로 거슬러 올라간다. 초등학교를 지나 중학교에 진급할 때 나는 연필을 졸업하고 샤프에 입문했다. 가볍고 잘 나오는 샤프를 마다할 이유는 없었기 때문에. 투박한 연필은 서서히 기억에서 잊혀었다.

그런데 한 번쯤 투박하고 오래된 물건을 쓰고 싶을 때가 있다. 일종의 올드스쿨 감성이랄까. 비치해둔 연필을 몇 번 쓰니 잊고 있던 연필의 감각이 떠올랐다. 또박또박 꾹꾹 눌러서 그림일기를 쓰던 그때가.

나처럼 연필을 잊고 있던 사람에게는 새로운 취향이 될 수도 연필을 좋아하는 사람에게는 좋은 선물이 되겠다는 생각을 했다.

크지 않은 카페를 이곳저곳 탐방한 뒤에야 겨우 앉을 수 있었다. 서점과 카페를 같이 해서일까 커피 한 잔에 책의 한 구절이 따라왔다. 그 작은 구절이 이 카페의 감성을 온전히 이해하는 걸 도와주었다.

독립서점의 장점은 그동안 몰라서 보지 못했던 책을 발견할 수 있는 점인 것 같다. 옷으로 치자면 편집숍 같은 느낌을 준다. 내가 좋아하는 감성의 책들을 큰 힘들이 지 않고 발견할 수 있었는데 그건 마치 숨겨진 동굴에서 보물을 마구 캐는 기분이었다.

세상에는 내가 모르는 공간들이 너무 많다는 생각이 들었다. 독립서점은 평범한 골목에 마법 공간처럼 존재하고 있었고 내게 그곳은 신비한 놀이터였다.

[박소희 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록