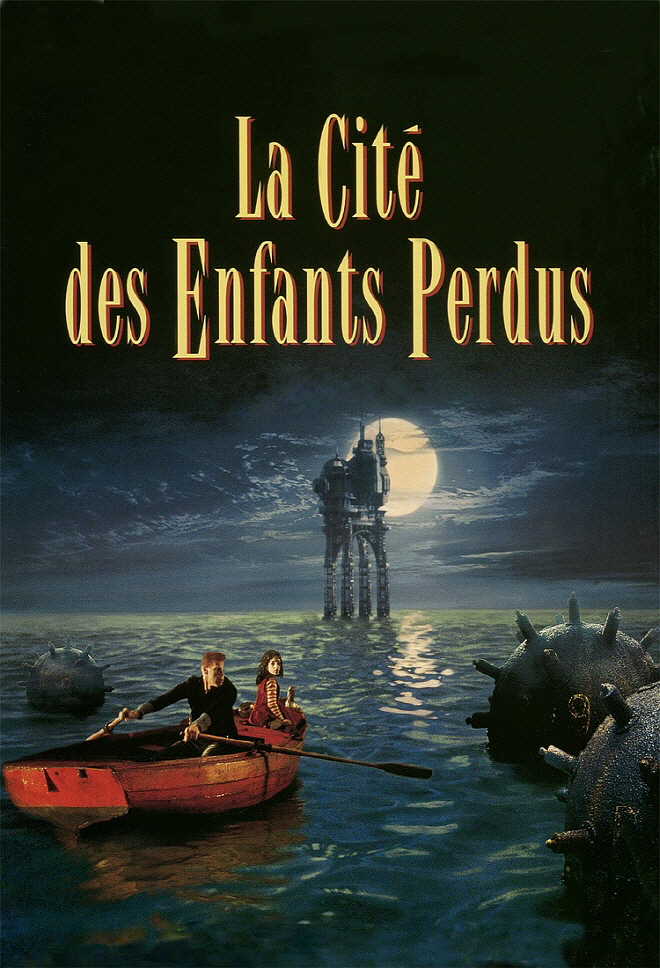

[Opinion] 흐린 아침의 단상 - 잃어버린 아이들의 도시 [영화]

-

장마철도 아닌데 약한 빗방울이 흙을 적시는 아침이었다. 달조차 구름에 가려 흐린 밤, 방의 불을 한 번 더 끄고 잠든 두 겹의 어둠 후에 또다시 회색빛 물기운이 떠다니는 아침으로 이어지길 며칠이었다. 나는 눈을 뜨며 이런 날이면 오후에 가까운 카페에 나가 따뜻한 얼그레이 티를 한 잔 시켜 앉아 내가 아는 세상에서 가장 비참하고 슬픈 시로 쓰여진 노래를 들어야 한다고 생각했다.

괜스레 마음이 부산스러워진 게 비 때문만은 아니었을 것이다. 좋아하는 가수의 신보가 예상보다 더 마음에 와닿았다거나, 응원하는 야구팀이 연패 중이었다거나 하는 일에 오르락내리락 하던 것이 이제야 조종간을 제대로 잡았을 뿐이었다. 다만 조금 낮은 고도에서.

견딜만한 무게의 이 흐린 기운을 조금 더 이어가고자 영화를 틀었다. 적절한 빛과 습도여야 했다. 빛이 너무 강하면 해가 떠버릴 것이고 너무 습하면 먹구름이 폭우로 변할지도 몰랐다. 마르크 카로와 장-피에르 주네의 <잃어버린 아이들의 도시>가 최종적으로 뽑혔다. 그다지 특별한 무언가를 기대하고 고른 것은 아니었다. 다만 영화를 틀며 생각했다. 112분 뒤에 어떤 기분일지는 오늘의 운에 맡겨보자고.

영화는 평범했다. 정확히는 아주 좋았던 부분과 별로였던 부분을 합쳐 그 중간 어디쯤으로 표현한 것이지만, 어쨌거나 평범했다. ‘역시 특별하지 않은 날에 어울리는 특별하지 않은 영화였어’-하고 생각하며 간단한 별점을 매기고 오늘의 머릿속에서 영화는 간단히 치워졌다. 아니, 치워진 줄 알았다.

하루 종일 영화의 장면 장면이 떠오르는 건 왜였을까. 부식된 철과 음울한 물비린내가 가득한 영화 속 풍경이 종일 추적이는 비와 겹쳐 보여서였을까.

영화 속에는 탐욕스럽고 추악한 어른들과 어른보다 강하고 침착한 아이들이 나왔다. 거의 유일하게 아이들의 편인 어른 ‘원’은 선원이었다가 배에서 쫒겨난 일에 관해 이렇게 말한다.

“어느 날 밤 원은 고래의 노래를 들었어. 그 이후엔 늘 작살이 빗나갔어. 배에서 쫓겨났지”

고래의 노래를 들은 이후엔 차마 고래를 잡을 수 없었던 순수한 원. 영화 내내 큰 덩치가 믿기지 않을 만큼 바보 같던 원. 원은 어른인가 아이인가.

메인 빌런인 크랑크 박사는 과학자에 의해 후계자를 이을 목적으로 만들어진 천재 피조물이다. 그는 설계 결함으로 꿈을 꾸지 못한다. 꿈꾸지 못하는 그는 태어나자마자 늙어버려 노인의 모습을 하고 있다. 아이들을 유괴해 꿈을 훔치려 하는 크랑크 박사. 그는 어른일까 아이일까.

다 커서도 동화 같은 이야기를 좋아한다. 다가온 봄처럼 따뜻하고 화사한 이야기들이 아닌, 조금은 질척이고 희망이 없는 세상의 아이들 이야기를 아낀다. 이어지는 비에도 씻기지 않을 만큼 찌든 먼지가 가득한 세계 속에서도 아이들은 겁이 없다. 제아무리 괴상한 일에 휘말려도 의심하지 않는다. 잠시 놀랐다가도 아무런 의문 없이 모든 일을 받아들인다. 어른들은 믿지 않는다. 되려 그들을 바보 취급하고 비웃으며 자신들만의 의미 없는 일과 향락에 시간을 쏟는다.

어린 시절에 매어둔 행복이 있다거나 다시 아이가 되고 싶은 것은 아니다. 그저 아무런 두려움 없이, 거부감 없이, 새롭게 일어날 일들과 신비한 경험 그리고 모험을 받아들이고 싶은 것이라면 어떨까. 어떤 황당한 일이 벌어져도, 원대한 사명을 짊어진 길을 떠나야 한대도, 결국은 도망가지 않고 모든 일을 행하는 아이들을 닮고 싶었다.

현실은 만들어진 세계가 아니고 나는 영원히 음울하지만 환상적이고 결국 모든 게 성공하는 세계를 살 수 없다. 이 자명한 사실에 조금은 심술이 날 때면 몇 시간이나마 이 모든 것을 잊을 수 있는 상상력을 찾게 된다. 언젠가, 그래 언젠가는 그런 날이 정말 올지도 모르니까. 환상을 알아보지 못하는 어른이 아닌 여전히 그들이 찾아오는 어른으로 남고 싶다.

[김유라 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록