[Review] 의사도 의사가 아니라 사람이야 - 도서 '3분 진료 공장의 세계'

-

![[크기변환]stethoscope-840125_1280.jpg](https://www.artinsight.co.kr/data/tmp/2309/20230925151209_udatafzb.jpg)

정신없이 돌아가는 일상의 흐름 속에 몸을 맡기다 보면, 인간은 자신의 무게를 잊어버린다. 사회 속에서 얄팍해진 나 자신의 존재만큼이나, 우리는 만나는 다른 사람의 무게도 덜어버린다. 그런 방식으로 사회 속에서 가벼워진 나 자신의 무게를 더할 수 있는 것처럼 말이다. 하지만 이런 방식으로는 우리는 서로 한 면만 지닌 유령으로만 대할 수밖에 없다. 당장 우리 사회를 맴도는 수많은 '표적'들이 이미 혐오문화를 놀이처럼 소비하게 하지 않았는가? 모두가 그것이 안타까운 일이란 것을 알고 있으면서, 멈추지 못한다. 우리는 동시에 이 방법이 터질 것 같은 불안을 해결하기도 한다는 것을 은연중에 이해하고 있기 때문이다.

그래서 자신의 목소리로 자연스럽게 자신의 이야기하는 사람들은 소중하다. 그들은 자신의 경험을 이야기할 뿐이지, 강박적으로 다른 사람과 자신의 무게의 비율을 맞추지 않는다. 하지만 그들이 그럴 수 있는 것은 단순히 그들이 특별해서만은 아니다. 자신의 이야기를 변명하지 않고 편안하게 이야기할 수 있는 장소를 줬기 때문이다. 세상의 '누군가'들에게 이야기해주고 싶지만, 어떤 압박이나 감시 없이 자신의 경험을 떠올릴 수 있는 곳 말이다.

그 장소는 대단한 권력이나 자본에 의해서 형성되지 않는다. 그것들이 기여할 수는 있지만, 본질적으로 기술 시대적 흐름에서 발생한 자연스러운 비전이 어떤 집단과 개인에 의해 뚜렷한 형태를 구현되어 우리 앞에 나타난다. 나는 브런치가 그런 장소가 되고 있다고 생각한다. 십몇 년 전만 해도 글쓰기 작업은 자유작가가 아닌 이상에야 어떤 전문성이나 의도와 기획 아래에 작성되어 대중들에게 보급되었다. 하지만 오늘날에는 아니다. 완벽하지 않은 맞춤법과 엉성한 글쓰기 실력을 갖춘 일반인이라도 완벽하게 정제되지 않은 자신의 이야기를 송출할 수 있는 세상이 되었다.

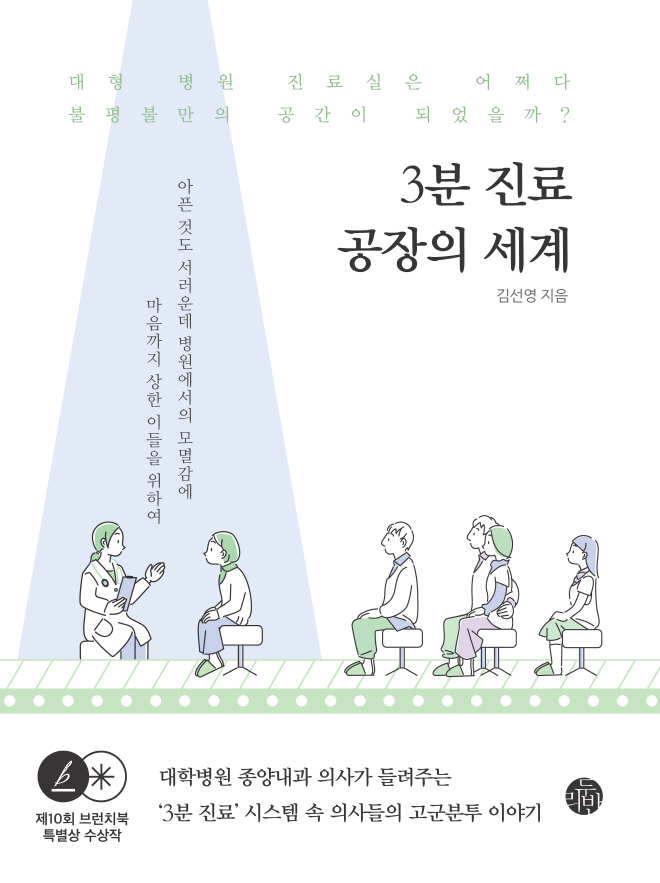

대중에 의해 쓰이고 대중에게 읽히는 세상이 되면서, 우리는 서로의 내면을 편안하게 들여다볼 수 있는 시대가 되었다. 내가 이렇게 구구절절 플랫폼에 관한 이야기를 한 이유는, 오늘 대할 수밖에 없다 책 <3분 진료 공장의 세계>가 브런치 북의 특별상을 받은 책이기 때문이다. 그리고 나는 이 책이 '브런치의 글'이 보여줄 좋은 비전을 잘 보여준다고 생각한다.

상대적으로 가볍게 읽히는 글을 송출하는 브런치에서 연재된 이 책은, 그리 길지 않고 어렵지 않은 글들을 묶어 부담 없이 읽힌다. 책은 크게 세 개의 섹션으로 구성되어 있는데, 각 섹션이 다른 의도와 메시지를 담고 있어 짧은 책을 읽었음에도 여러 경험을 한 느낌이 든다.

첫 번째 섹션은 '3분 진료를 위한 변명'이다. 책의 제목에서 기대할 수 있는 의사의 개인적인 경험담을 담은 부분이다. 저자는 구태여 의료 시스템에 관한 문제를 집요하게 파고들고 분석하여 주장하지 않는다. 대신 그러한 진료 시스템에서 한 개인으로서 느끼는 솔직한 감상을 편안하게 이야기한다. 3분 진료의 강점과 약점, 그러한 진료 시스템에서 느끼는 소외 문제와 죄책감, 그럼에도 불구하고 이러한 의료 시스템이 많은 사람을 구하고 있다는 자부심이 녹아들어 있다.

이러한 저자의 글은 어렴풋이 내가 가지고 있었던 '3분 진료 문제'에 새로운 관점을 제시했다. 뚜렷한 논쟁 속에서 의사라는 표상은 악마가 되기도, 선의를 가진 억울한 피해자가 되기도 한다. 하지만 논쟁 속에서 진짜 개인들의 모호한 감정들과 목소리는 잘 들리지 않는다. 그들의 목소리를 만나는 것은 논쟁의 진전에 도움은 되지 않지만, 논쟁 속에서 잊고 있었던 본질적인 부분을 다시 생각하게 한다.

의사들만큼이나 환자도 의사들의 눈을 들여다볼 기회가 없지 않았는가. 문제 해결이라는 것이 서로 해치지 않고 함께 공존하기 위한 것인데, 얼굴도 제대로 들여다보지 않고 문제 해결을 하려 했다니 대단한 난센스다. 그런 점에서 첫 번째 섹션은 중요한 생각거리를 던져준다.

두 번째 섹션은 '3분을 위한 팁'이다. 브런치는 개인적인 이야기를 편안하게 하는 공간인 동시에, 다양한 실무 정보를 얻을 수 있는 공간이기도 하다. 암 진료와 치료까지 소비하게 하지 잘 정리해서 이 섹션은 그러한 용도에서 쓰인 것으로 보인다. 첫 번째 섹션이 사회 문제에 대한 개인의 목소리를 회복한다면, 두 번째 섹션에서는 실무적인 정보전달에 초점을 둔다.

세 번째 섹션은 '3분 동안 오가는 마음'으로, 3분 진료를 넘어서 의사 개인의 경험을 좀 더 적극 드러낸 섹션이다. 첫 번째 섹션이 상대적으로 뚜렷한 문제 속에서 자신의 경험을 돌아본다면, 이 섹션에서는 주제에 매이지 않고 의사로서, 한 개인으로서의 이야기를 담고 있다. 사실 이 섹션을 읽으면서 '3분 진료 시스템'이 아이러니하게도 의사들에게 편한 방법일 수 있다는 생각이 들었다.

특히 암환자를 대하는 경우, 의사는 만성적으로 아픈 사람들을 계속해서 보살펴야 한다. 아픈 사람을 치료한다는 것은 멋진 일이지만, 선택하지 않은 재앙과 고통을 떠맡은 사람들을 매일매일 바라본다면 무뎌지지 않고서는 견딜 수 없을 것이다. 책을 읽는 내내 의사라는 직업은 참 힘든 일이라는 생각이 들었다.

의사는 표면적인 사회 속에서 동경의 대상이 된다. 하지만 멋들어지는 표면과 달리, 그들은 일상 속에서 생물로서의 존재 위기를 마주한 사람들을 3분씩 마주 해야 한다. 진료 시스템에서 느끼는 소외감과 아픈 환자들을 보면서 느끼는 슬픔과 죄책감은 그들이 많은 봉급을 받는 사회의 유력인사라 해서 모두 보상되는 것은 아닐 것이다.

이런 그들의 주관적 현실을 이용하는 것은 어떤 정치적 의도가 들어가게 된다. 하지만 그들의 주관적 현실을 이해하는 것은 서로 인간으로 만든다. 이 글을 쓴 사람은 의료문제에 대해 어떤 의견을 가진 사람이 아니라, 귀여운 할머니가 되고 싶고 아직 오진했던 환자의 유품을 품에 넣고 다니는, 의료시스템 안에서 소외와 기대를 동시에 느끼고 있는 사람이라는 것을 이해하는 것이다. 나에게는 그런 점이 절절하게 들렸고, 다른 사람에게도 그러길 바란다. 의사가 환자의 눈을 보려는 것만큼이나, 환자도 그리해야 하지 않겠는가.

[이승주 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록