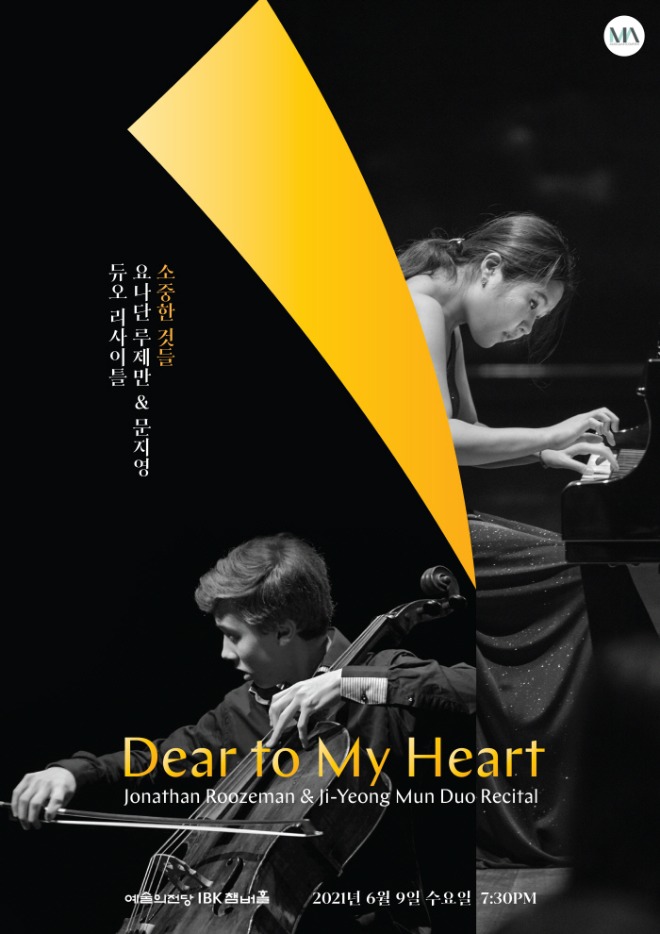

[PRESS] 소중한 음악적 순간들: 요나단 루제만 & 문지영 듀오 리사이틀

-

바쁜 5월이 순식간에 지나가고 어느덧 6월이 되었다. 올해는 다른 해보다도 유독 6월 초를 손꼽아 기다렸다. 바로 요나단 루제만 문지영 듀오 리사이틀이 예정되어 있었기 때문이다. 첼리스트 요나단 루제만의 공연은 이번에 처음 보는 것이다. 그러나 피아니스트 문지영의 무대는 이미 여러번 본 적 있다. 그래서 작년에도 그의 리사이틀을 가고 싶었고, 올해도 그의 리사이틀을 가려 했는데 작년엔 코로나로 공연 자체가 취소되었고 올해는 티켓팅에 실패했다. 그래서 차선책으로 이 듀오 리사이틀로라도 개인적인 아쉬움을 꼭 달래고 싶었다.

그런데 이번 리사이틀은, 문지영 리사이틀을 가지 못한 내 아쉬움을 달래는 차원이라고 하기엔 너무나 그 이상이었다. 무대를 감상하기 전부터 프로그램들을 미리 듣고 알아가는 단계에서부터 느껴졌다. 이런 작품들을 연주하는 무대라면 이 무대를 감상하러 가는 내 마음가짐도 달라져야 한다고 말이다. 더군다나 솔리스트로서도 멋지지만 앙상블을 이룰 때에도 언제나 멋진 음악을 선사하는 피아니스트 문지영과 함께라면 떠오르는 신예인 요나단 루제만과의 합도 완벽하게 맞춰낼 것이라는 기대감이 들었다. 그리고 실로 그러했다. 요나단 루제만에게 소중했던 작품들로 선곡해 만든 무대는 이제 공연장에 함께 했던 관객들 모두에게 소중한 음악적 순간으로 자리매김했다.

PROGRAM

J.B. Bréval - Sonata No. 5 in G major, Op. 12

I. Allegro Giocoso

II. Adagio

III. Rondo

J. Brahms - Cello Sonata No. 2 Op. 99, F Major

I. Allegro Vivace

II. Adagio Affettuoso

III. Allegro Passionato

IV. Allegro Molto

INTERMISSION

J. Sibelius - Malinconia for cello and piano, Op. 20

S. Prokofiev - Cello Sonata in C major, Op. 119

I. Andante Grave

II. Moderato

III. Allegro Ma Non Troppo

요나단 루제만과 문지영의 듀오 리사이틀 1부는 브레발의 첼로 소나타 5번 그리고 브람스 첼로 소나타 2번으로 구성되었다. 공연 전에는 브레발과 시벨리우스를 1부로 구성했을 거라고 생각했는데 실제 무대에서의 구성은 달랐다. 연주 시간까지 고려해서 순서를 정한 듯한 실제 공연을 다 보고 나니 1부에서는 루제만의 첼로와 문지영의 피아노가 보여주는 교감, 그 속에서 피어나는 아름다운 앙상블을 확연히 보여주고자 한 것 같았다. 이번 리사이틀의 프로그램 중에서도 유독 따뜻함이 많이 느껴지는 두 작품이 먼저 연주되면서 더욱 그 아름다운 앙상블이 부각되었다.

브레발의 소나타는 그야말로 차분한 동시에 우아했다. 루제만의 첼로 선율은 힘 있으면서도 다정했고, 문지영의 피아노는 부드러운 동시에 섬세했다. 요나단 루제만은 이 작품을 선곡한 이유로, 자신에게 영감을 주었던 다닐 샤프란을 기리기 위해서라고 밝힌 바 있다. 그래서인지 루제만의 첼로는 샤프란의 연주에서 느껴졌던 경쾌함과 섬세함이 묻어나는 것 같았다. 문지영은 여기에 따뜻함을 더욱 배가시키는 터치로 아름답게 어우러지는 한 순간을 만들어주었다.

이번 공연에 앞서 작품들을 알아가려고 찾아보다보니, 브레발의 첼로 작품들은 첼로를 배우기 시작하는 사람들이라면 거쳐가는 필수 코스인 듯했다. 피아노를 배운 내 기준에서 말하자면, 마치 당연히 모차르트를 치듯이 브레발을 연주하게 되는가보다 하는 느낌을 받았다. 그런 차원에서 루제만은 자신에게 영감을 주었던 다닐 샤프란을 기리는 동시에, 첼로를 시작하던 자신의 초심을 관객들에게 보여준 것 같았다.

*

1부의 두 번째 작품은 브람스의 첼로 소나타 2번이었다. 브레발의 소나타보다 더욱, 첼로와 피아노의 호흡이 부각되는 작품이기도 했다. 그런 차원에서 생각한다면 루제만과 문지영이 들려준 1부의 대미는 교향곡과 같은 스케일의 사운드로 장식되었다고 해도 과언이 아닐 것이다. 이번 공연의 프로그램 노트를 루제만이 직접 썼는데, 그는 이 작품을 두고 '브람스가 어떻게 교향곡의 진정한 대가가 되었는지 확실히 느낄 수 있을 것이다'라는 문장으로 브람스 소개를 마무리지었다. 그것은 작품에 대한 자신의 정의인 동시에, 본인의 연주가 관객들에게 어떻게 들릴 것인지에 대한 확신이 서린 결언이었다.

이 드라마틱한 브람스 첼로 소나타 2번의 1악장은 시작부터 극적이다. 일렁이는 트레몰로는 아주 극적이고 정열적이다. 공연 전에 이 작품을 나름대로 사전학습할 때, 1악장이 대위법적으로 전개된다는 것을 익혀두었지만 그것은 전혀 중요하지 않았다. 루제만과 문지영이 밀도 있게 펼쳐나가는 1악장의 드라마는 그야말로 숨막히게 아름다웠기 때문이다. 그를 능가하는 것은 2악장이었다. 은하수 속을 거니는 듯 부드럽게 내게로 다가와 포말처럼 아스라히 사그라드는 두 사람의 앙상블은 그야말로 꿈결 같았다. 브람스의 절제된 낭만도 사랑하지만, 이렇게 가감없이 드러나는 낭만적인 정서는 결코 거부할 수 없는 무언가가 있었다. 루제만의 호소력 있는 첼로 선율에, 피아니스트 문지영의 섬세하고 심지 있는 터치가 내밀하게 챔버홀을 가득 채우며 브람스의 낭만을 완성시켰다.

여기서 분위기를 한 번 전환시키는 3악장은 스케르초적인 면모를 드러내며 전개되었다. 속도감과 리듬감을 갖춘 채 상승해가는 듯한 피아노 전개에 극적인 느낌을 배가시키는 첼로의 선율이 아름다웠다. 당김음을 사용해 역동적으로 흘러가던 중에 다소 느리게 전환되며 선율적인 아름다움을 구가하는 것도 3악장의 즐거운 감상 포인트였다. 마지막 4악장은 부드럽고 조용한 선율로 마치 노래를 읊조리는 듯 몽글몽글하게 시작된다. 그런데 그 사이에 집시 음악에 영향을 받은 선율이 삽입된다. 부드러움과 강인함, 조심스러움과 당당함이 모두 담겨있는 브람스의 피날레는 반전 매력으로 가득했다. 피아노와 첼로의 마지막 호흡이 화려하게 끝맺어지는 순간 무조건 반사처럼 박수가 터져나왔다.

이번 리사이틀의 2부는 시벨리우스의 말린코니아와 프로코피에프의 첼로 소나타로 진행되었다. 시벨리우스의 작품을 선곡한 것을 보고, 그가 핀란드인으로서 자신의 정체성을 보여주기 위한 것이라고 유추했었다. 크게 틀린 것은 아니지만, 보다 정확한 이유가 있었다. 바로 핀란드 독립 100주년을 기념하기 위해서라고 한다. 핀란드 독립 100주년은 2017년에 기념했겠지만, 다시 한 번 그 의미를 기리며 자신의 뿌리를 확인하려는 루제만의 의도가 반영된 것이라 볼 수 있겠다. 그뿐만 아니라 말린코니아는 세계적으로도 굉장히 드물게 연주되는 레퍼토리다. 그래서 루제만이 말린코니아를 선곡한 것은 한국 관객들에게 생경하면서도 매력적인 작품을 실연으로 들려주려는 깊은 뜻이 있었다고도 유추해볼 수 있다.

요나단 루제만과 문지영의 말린코니아는 슬픔의 점층이 아주 선명하게 느껴졌다. 도입부에서 루제만은 첼로 솔로 선율로, 문지영은 피아노 솔로 아르페지오로 각각 슬픔이 점층되어가는 모습을 공감각적으로 표현했다. 막내딸을 잃어버린 시벨리우스의 슬픔을 표현한 뒤에 나오는 메인 테마에서는 딸을 회상하는 시벨리우스의 모습이 선연히 그려졌다. 시벨리우스가 딸을 되새기는 가운데 느껴지는 애틋함과 그리움의 짙은 농도가 두 사람의 손끝에서 묻어났다. 딸에 대한 그리움과 딸을 떠나보낸 상실의 슬픔을 넘나드는 그 감정의 간극이 사무쳤다. 브람스 첼로 소나타 2번 2악장이 아름다워서 숨막혔다면, 시벨리우스 말린코니아는 그 슬픔의 깊이를 차마 가늠할 수조차 없어 숨이 막혔다. 루제만과 문지영의 연주만으로, 슬픔을 도저히 직시할 수 없어 술로 며칠동안 현실을 회피했던 시벨리우스를 눈앞에 두고 있는 것만 같았다.

*

이번 리사이틀의 대미를 장식한 작품은 바로 프로코피에프의 첼로 소나타였다. 이 작품을 두고 요나단 루제만은 프로그램 노트를 통해 자신에게 항상 다양한 영감을 주는 작품이라고 말했다. 열한 살의 나이에 이 작품을 처음 연주했다고 하는데, 그 어린 나이에 이 작품을 연주하면서 어떤 느낌을 받았길래 지금까지도 영감을 받을 정도인 걸까. 새삼 궁금해지는 대목이었다. 프로코피에프의 유일한 첼로 소나타인 이 작품은 첼리스트들이 즐겨 연주하는 작품이라는 점에서 바로 직전에 연주되었던 말린코니아와는 대비되는 측면도 있다. 즐겨 연주되는 레퍼토리와 전 세계적으로 드물게 연주되는 레퍼토리의 대비, 그러나 두 작품 모두 요나단 루제만과 문지영의 뛰어난 표현력을 보여주었다는 점에서 2부로 함께 묶이기에 충분했다.

프로코피에프 첼로 소나타의 1악장은 굉장히 다채롭다. 시작은 루제만의 무반주 첼로 서주로 시작되었다. 그 뒤에 문지영의 부드러운 피아노 반주가 함께 얹어졌다. 다장조라서 분명히 장조로 시작하지만, 중간 중간에 오묘한 음들이 삽입되기 시작하면서 프로코피에프다운 악상들이 하나 둘씩 펼쳐지기 시작했다. 활로 현을 둔탁하게 튕기는 소리는 매우 강렬하다. 음원으로 듣던 것보다 훨씬 인상적이었다. 그런데 그런 주법 뒤에 이어지는 멜로디 라인은 첼로와 피아노의 낮은 음들과 함께 굉장히 묵직하다. 극적이고 장엄한 순간들을 지나 루제만과 문지영은 부드러운 페이즈로 다시금 진입했다. 그러나 그 중간 중간에도 오묘한 음과 피치카토들이 튀어나와 1악장의 종결까지도 완벽히 프로코피에프답게 흘러갔다.

이어진 2악장은 모데라토지만 스케르초 악장이다. 보통 스케르초 악장이 빠른 속도감을 갖는 것이 비해 프로코피에프 첼로 소나타 2악장은 빠르지 않지만 아주 익살스럽다. 피아노의 유쾌하고 오묘한 선율이 나오면 첼로의 피치카토로 경쾌함을 배가시키는 구조로 진행된다. 이번 무대에서 대부분 루제만이 주된 분위기를 조성하고 문지영이 이를 배가시키는 역할이었다면, 여기서는 문지영이 스케르초 악장다운 익살스러움을 주로 구가하고 루제만이 이를 극대화하는 느낌이었다. 스케르초 구간을 지나 루제만이 멜로디 라인을 끌고 나가는 구간은 아주 오묘하고 즐거웠다. 그 뒤에 다시 맞이하는 스케르초 페이즈, 그 뒤에서 속삭이듯 몽환적으로 끝나는 2악장은 아주 백미였다.

마지막 3악장은 알레그로 마 논 트로포, 적당히 빠르게 연주해야 하는 피날레다. 1악장 못지 않은 길이감을 가진 3악장이다. 그래서 3악장도 1악장 못지 않은 다양한 면모를 보여준다. 속도감 있는 선율로 3악장을 시작한 루제만과 문지영은 힘 있는 피치카토를 지나는 구간에서 또 한 번 환상적인 앙상블을 보여주었다. 이어 피아노와 첼로가 진솔한 대화를 나누며 프로코피에프의 내면을 파고드는 듯한 대목은 기막히게 아름다웠다. 그 긴 대화의 끝에서 고난 너머에 있는 희망을 다짐하는 듯, 내리치는 문지영의 타건과 굳은 심지가 느껴지는 루제만의 선율로 모든 음악이 마무리되었다.

본 프로그램이 끝나자 객석은 뜨겁게 환호했다. 루제만과 문지영에게 들렸을 지는 모르겠지만 관객들은 브라비를 연호했고 손바닥에 불이 일 듯이 박수를 보냈다. 객석의 그 열렬한 마음이 전해졌을까, 루제만과 문지영은 커튼콜 끝에 앵콜 한 곡을 연주했다. 바로 시벨리우스의 로망스 2번 작품번호 78이었다. 따뜻한 봄바람 속에 담겨있는 부드럽고 사랑스러운 감성처럼, 시벨리우스의 로망스 2번은 짧지만 낭만으로 가득한 작품이었다. 마지막 작품이었던 프로코피에프에서 다시 한 번 분위기를 전환하는 동시에, 루제만의 고국인 핀란드의 위대한 음악가 시벨리우스의 작품으로 무대를 다시금 마무리한다는 점에서 굉장히 사려깊은 앵콜곡이었다.

짧지만 인상적인 정도로 본다면 너무나 굵은 앵콜 무대에 객석은 다시금 뜨거운 박수와 환호로 화답했다. 박수갈채가 이어지면서 커튼콜이 끝없이 이어질 듯하자, 루제만과 문지영은 여러번 무대로 나오던 끝에 마지막에는 서로에게 손을 뻗어 치하한 뒤 손을 맞잡고 객석에 인사했다. 그리고 루제만은 센스 있게, 악보를 챙겨가며 객석에 찡긋 하고 시그널을 보냈다. 이렇게, 이번 무대는 마무리된다고 말이다.

어느 공연이나 선곡 하나 하나가 의미 없는 곡이 없겠지만, 이번 공연의 부제처럼 요나단 루제만이 본인에게 소중하고 의미있는 작품들을 선곡하여 무대를 꾸몄기 때문일까, 네 작품 모두 아름답게 와닿았다. 특히 이번 무대를 함께 한 피아니스트 문지영의 손끝이 참 귀한 순간이었다. 루제만과의 앙상블을 조화롭게 이뤄내는 동시에, 매순간마다 그 때 필요한 정서를 극대화시키는 데에 항상 문지영의 터치가 함께 했다. 정열의 순간도, 따뜻한 한 때도, 점점 쌓여가는 슬픔도 그리고 이 외의 모든 악흥의 순간을 항상 배가시켜 주었다.

뛰어난 두 비르투오소가 만나 전해 준, 너무나 소중한 음악적 순간들이었다. 첼리스트로서 요나단 루제만에게 소중했던 작품들이 이제는 나에게로 다가와 각각의 꽃송이들이 되었다. 이 따뜻한 무대를 이뤄준 듀오가 벌써부터 그립다. 이번이 루제만과 문지영이 듀오를 이뤄 처음으로 하는 프로젝트의 서막이었으니, 앞으로도 한국에서 더 많은 무대들을 보여줄 수 있지 않을까? 이 놀라운 듀오가 이후에 보여 줄 또 다른 무대가 벌써부터 기다려진다.

[석미화 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록