[Review] 쉽게 짐작할 수 없는 것들 - 숄

-

얼마 전 내셔널 지오그래픽에서 만든 <작은 불빛>이라는 드라마를 봤다. 안네 프랑크 가족을 몇 년 동안이나 숨겨준 ‘미프 히스’라는 인물을 중심으로, 나치 독일의 눈을 피해 숨고, 버티고, 숨겨주고, 저항운동을 하는 사람들의 이야기를 담은 작품이다.

이 평범한 사람들이 몇 년 동안이나 스트레스를 받으며, 두려움에 떨며, 거의 미쳐가며 그 좁은 공간에 숨어 있어야 했고, 유대인을 돕기 위해 목숨을 내놓고 거짓말을 하고 건물에 불을 질러야 했으며, 아기들은 나치는 물론이고 엄마들도 모르는 (몰라야 하는) 어딘가로 여기저기 숨기려 사활을 걸어야 했던 것들.

이 책 <숄>을 읽으며 그 드라마가 떠올랐다.

아마도, 분명 그 분위기는 다르지만, 비슷한 것들이 담겨있기 때문일 것이다.

공포 속에서 아기를 계속 품 안에 품고 무사히 어딘가로 도착하길 바라는 작은, 아니 큰 소망과, 하지만 그 어딘가에 도착하더라도 그곳은 전혀 좋은 곳이 아니라는 걸 알고 있는 두려움과, 여차하면 죽음을 맞이할 수도 있는 상황이지만 사실 이미 삶 자체는 죽어버린 것과 같은 상황 속에서 살아있는 괴로움 같은 것들.

감히 쉽게 짐작할 수 없는 것들 말이다.

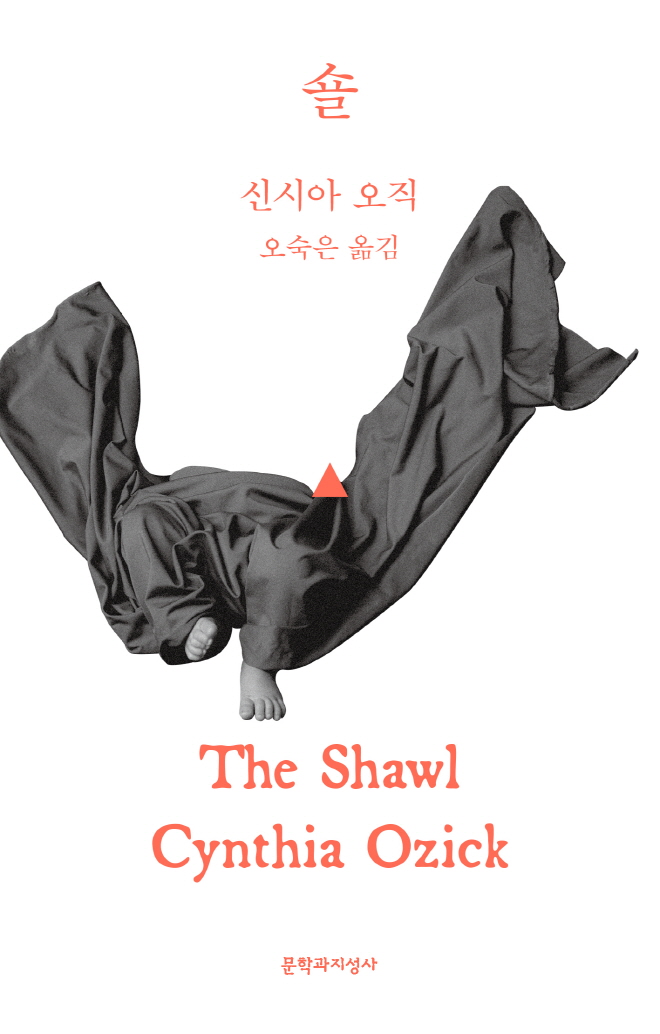

이 책에는 아주 짧은 단편 <숄>, 이어지는 이야기인 단편 <로사>가 실려있다.

<숄>은 차갑고 조용하지만 강렬한 영화를 보는 느낌이었다면, <로사>는 뜨겁고 혼란스러운 체험을 하는 느낌이었는데, 수많은 사람들이 이렇게 차가운 공포를 겪어내고 나서도 뜨겁게 혼란스러운 일상을 살아야 했다는 걸 짧지만 확실하게 감각하게 한다. 그 차가움과 뜨거움을 말이다.

먼저 <숄>은 로사와 그의 아기 마그다, 조카 스텔라가 수용소로 이동하면서 조용하지만 고통스럽게 벌어지는 일을 이야기한다.

점점 희망이 작아지는 곳으로 걸어 이동하면서, 그들이 생각할 수 있는 건 그저 내가 살 수 있을지 죽게 될지, 아기를 살릴 수 있을지 없을지, 아니면 이 아이는 죽으면 안 되는데, 같은 것들뿐이다. 그들이 있는 세상은 어떻게 이 절망을 탈출할 수 있는지에 대해 생각하기엔 너무 어둡고 숨 막힌다.

아기 마그다를 감싸고 있던 숄은 마그다를 살리기도 했고 로사를 살리기도 했다. 마그다에게는 애착의 대상이자 엄마이자 아기 같은 존재였으며, 로사에게는 자신의 아기를 지켜주는 존재였다.

하지만 숄 때문에 마그다를 잃기도 했다.

그리고 30여 년이 지나 미국 플로리다로 이주한 로사의 관점으로 전개되는 <로사>에서 어느덧 50대 후반의 나이가 된 로사는 뉴욕에 사는 스텔라로부터 그 숄을 소포로 받게 되기를 기다린다.

로사는 이 단편에서 현재에 적응하지 못하고 아직도 그 과거에 머무르며, 정신 불안 증상을 보인다. 하지만 그걸 인정하지 못하고 오히려 스텔라가 미쳤다고 생각하고, 자신을 ‘생존자’라고 부르며 표본의 대상으로만 보는 전문가들의 편지와 자꾸 친한 척하는 이웃사람이 자신의 속옷을 가져간 게 틀림없다는 생각은 로사를 불안하고, 혼란스럽고, 화가 나게 만든다.

“지금 당신은 수용소에 있는 게 아니요. 다 끝났어요. 오래전에 끝난 일이야. 주위를 둘러봐요, 인간들이 보일 테니.”

“저한테 보이는 건,” 로사가 말했다. “흡혈귀들이에요.” (93쪽)

이어지는 두 이야기는 같은 경험을 하고 난 후에 달리 펼쳐지는 그 후의 일상을 보여준다. 하지만 그 고통의 경험이 사라지지는 않으며, 그것 때문에 그 정도는 다를지언정 그 괴로움의 기억이 없는 평범한 삶을 살 수 없다는 건 다르지 않다는 걸 보여준다.

중심적으로 보여주는 로사는 물론이고, 로사의 관점에서 설명되는 스텔라는 비교적 잘 적응하는 것처럼 보이지만 그 또한 그 경험에서 완전히 벗어날 수는 없는 일상을 살고 있다는 걸 짐작할 수 있다. 자신은 열심히 세상에 적응하려 노력하는데 이모는 여전히 깊은 상처로부터 빠져나오지 못하고 있고, 과거와, 죽은 마그다와 그 모든 것들은 스텔라에게도 깊은 상처다.

아마도 그 숄도 마찬가지 일 것이다.

스텔라에게 그 숄은, 어렸던 그때에는 본인도 가지고 싶었던 것이었을 테지만 충분히 가지지 못했던, 그리고 무엇보다도 괴로운 기억이 담겨있는 물건이기 때문이다. 어쩌면 그 숄에 마그다의 온기뿐만 아니라 스텔라의 죄책감이 묻어있을 수도 있다.

<로사>가 로사 관점의 이야기인 만큼, 두 단편을 모두 읽고 나니 스텔라의 이야기도 궁금해졌다.

*

누군가는 로사처럼 의지와는 상관없이 체화되어버린 불안과 고통 속에서 살고, 누군가는 스텔라처럼 달라진 세상에 적응하려 노력하며 산다. 하지만 그들이 공유하는 고통의 기억은 너무나도 존재감이 크다.그래도, <로사>는 <숄>에서처럼 몸을 움직일 수조차 없는 차가움을 겪고 살아남은 사람들에게 그들을 지치게 만드는 열기처럼 고통의 기억이 계속 달라붙더라도, 그들에겐 앞으로 잘 살아갈 권리와 희망이 있다는 걸 보여주기도 한다.

로사가 마지막에 비로소 뭔가를 툭 던져버리듯, 미친 건 나고, 마그다는 여기에 없다는 사실을 인정한 것처럼.

그는 그 작은, 아니 아주 큰 움직임으로 어쩌면 그런 걸 시작할 수 있을 것이다. 그 숄을 계속 끌어안고 있는 것 같던 웅크림에서 천천히 벗어나, 현재의 스텔라와 이웃과 다른 사람들에게로 점점 몸을 펴게 되는 것 말이다.

<작은 불빛>처럼 실화를 바탕으로 한 이야기든 <숄>처럼 만들어진 이야기든, 홀로코스트를 다룬 작품들을 볼 때마다 떠오르는 물음이 있다. 나치는 왜 수많은 사람들을 이 끔찍한 세상으로 몰아넣었는가. 하지만 ‘왜’라는 물음은 결국 그저 허무하게 느껴진다. 그래서 우리는 그 물음 대신 이런 이야기를 듣고 읽고 보면서 알게 되고, 기억하고, 느끼는 것을 한다. 그들의 고통과 상처, 그리고 부단히 채워졌을 회복의 노력들 말이다.

그러니 이런 것들은, 신시아 오직의 <숄> 같은 작품들을 통해 감각되고 기억되어야만 하는, 그런 이야기들임에 틀림없다. 우리가 쉽게 짐작할 수 없는 것들이기에.

기적처럼 폴란드어를 말하는 펜. 혀에 채워졌던 자물쇠가 제거되었다. 그럴 때가 아니면 혀는 이와 입천장에 사슬로 묶여 있다. 살아 있는 언어에 푹 빠진다는 것. 갑자기 이 청결함이, 이 능력이 샘솟는다, 하나의 역사를 만들고, 말하고, 설명하는 이 힘이 솟아오른다. 되찾고 유예하는 힘! (70쪽)

[강가은 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록