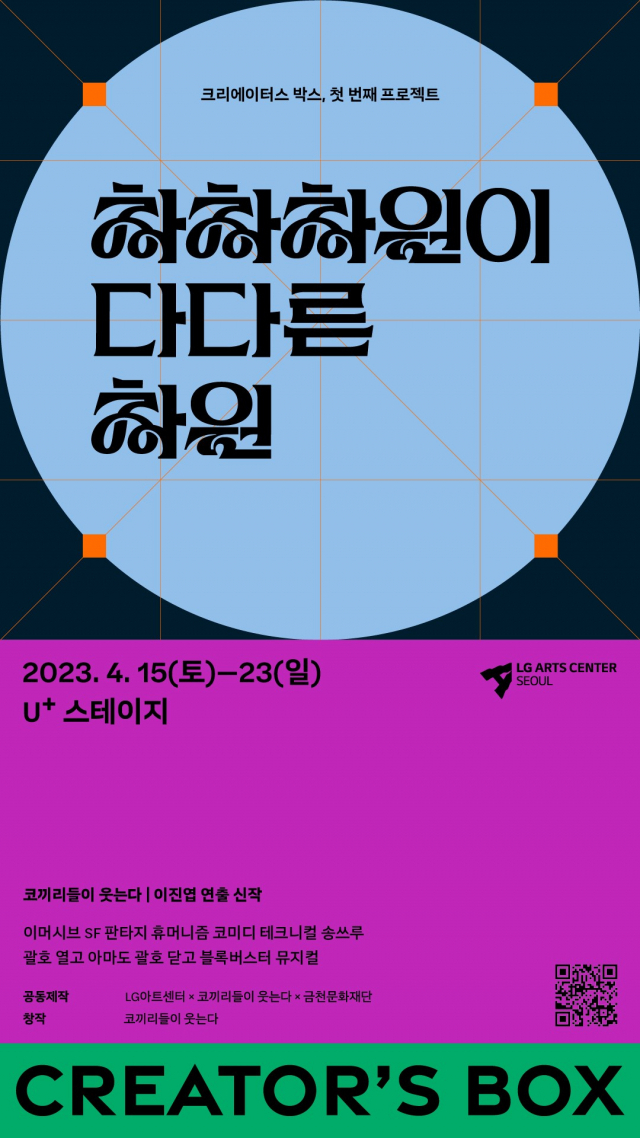

[Opinion] 차차차원이 다른 장례식의 필요성 [공연]

-

*

본 글은

공연 <차차차원이 다다른 차원>에 대한 스포성 글과

다수의 장면 묘사가 수록되어 있습니다.

원하는 색깔에 방명록을 써주세요

몇 달 동안 기다렸던 공연을 드디어 보게 되었다. LG 아트센터 마곡은 첫 방문이었는데, 기대를 너무 많이 했는지 생각보다 휑해서 놀랐다. 하지만 굉장히 럭셔리하면서 현대적인 공연장임에는 틀림없다.

무인발권기로 티켓을 찾고 (무인발권기는 영화관에서나 사용했던 것 같은데, 공연 티켓을 혼자 뽑은 건 처음이었던 것 같다. 심지어 종이 티켓이 필요하지 않는 사람들은 발권을 하지 않아도 된다.) 이리저리 서성이다가 시간이 다 되어서 극장 쪽으로 갔다. 역시나 물품을 맡겨야 했다. (내가 ‘역시나’라고 하는 이유는 이진엽 연출의 전 작품 <커뮤니티 대소동>도 같았기 때문이다.)

특이한 것이, 앞사람들이 물품을 맡기고는 방명록을 쓰고 있는 것이다. 사실 방명록은 학교 공연에서나 지인들이 와서 쓰게 하는 건데, 이런 큰 공연에 방명록이 있는 것이 신기했다. 아니면 장례식의 컨셉이어서 있는 것일까? 하는 의문도 들었다. 앞에 사람들이 쓰고 있는 것을 보며, 공연 제작진에 지인이 없는 난 쓸 필요 없다고 생각하고 있었다. 하지만 내 차례가 다가오자, 이 방명록이 공연의 일부라는 것을 알게 되었다.

하늘색, 초록색, 주황색, 분홍색 칸 중 마음에 드는 색깔에 이름을 쓰면 되는데, 이 색깔은 곧 공연 속에서 함께할 내 그룹이 된다.

사랑과 용기 받아 가세요

물품을 맡기고 나면 ‘사랑과 용기 받아 가시고 대기해 주시면 됩니다.’라는 말을 듣게 된다. 사랑과 용기? 뭔가 했는데 보자마자 픽 웃음이 났다. 사랑과 용기의 주인공, 바로 작은 칵테일 한 잔이었다.

기분 좋게 원샷을 하고 공연을 위해 모인 사람들을 둘러보았다. 연령대, 인종, 모두 다양한 이 많은 사람들 중 누가 나와 같은 팀이 될까? 누군가와 눈이 마주칠 때면 모두 나와 같은 생각을 하고 있는 것 같았다.

송쓰루 뮤지컬 <차차차원이 다다른 차원>

성함이 호명되면 ‘차차’ 노래를 부르며 색 안으로 들어오세요~!

맞다 이 공연 뮤지컬 이랬지. 공연이 시작되었다. 까마귀들이 노래를 부르며 네 개의 원 안에 각각 선다. 공연장 안이었다면, ‘아 불이 꺼지고 조명이 들어오면 누군가가 노래를 부르겠지’하고 인지하고 있었을 텐데, 이렇게 갑작스럽게 공연 로비에서 한바탕 뮤지컬이 시작될 줄은 몰랐다.

이 소리에, 다른 공연의 관객들도 이곳에 모여들기 시작했다. 어떤 이는 나와 같이 당황한 듯했고, 어떤 이는 천연덕스럽게 ‘차차’를 해내며 색깔 안으로 들어갔다. 여기서 놀랐던 점은, 후자가 대부분 연세가 있으신 분들이었다는 점이다.

그날 목격한 바로는 나이가 적을 수록 공연 적응에 시간이 걸리는 것 같았다. 최연소로 보이던 6-7살 꼬마 아이들이 가장 ‘차차’를 작게 외쳤다. 역시 무언가를 즐기는 데 나이는 무관함을 깨달었다.

네 영혼과 함께 춤을 추리

모든 사람이 각자의 색깔에 배정되고 나면, 까마귀를 따라 이동을 한다. 각 색깔의 그룹은 서로 다른 것을 보게 되는데, 들어선 공간이 다 다르기 때문이다. 공연장은 중앙의 원 무대를 중심으로 네 칸으로 나누어져 있었다. 우리 공간에 찾아오는 영혼들의 이야기에 귀 기울이며, 그들의 퍼포먼스와 노래에 맞추어 춤을 추고 노래를 불렀다.

기억의 몽타주

건져 올린 모자이크

조각과 조각 사이

그 경계에 불씨를 놓아

아이고 아이고

아이고 아이고

우리 공간에 주로 있었던 영혼은 ‘소리’라는 이름의 배우였다. 그는 그의 장례식에 조문객들이 자신과 같은 반짝이 옷을 입고 왔으면 좋겠다고 누누이 말했다. 또한 지금 이 순간처럼 파티와 같이 즐기다가 갔으면 좋겠다고.

소리의 마음이 이해가 갔다. 우리 사회 속 장례식은 지나치게 형식적이고 슬프다. 고인의 삶을 함께 했던 사람들과 사랑으로 애도하고 떠나보내는 이상적인 분위기는 형성되기 힘들다. 나도 장례식을 치러본 경험이 있는데, 내 주관적인 해석을 써보자면 이렇다.

일단 장례식을 치르는 가족들조차 법적인 사후 처리 절차에, 그 절차 하나하나에 드는 돈과 선택의 기로들 안에서, 그리고 찾아온 조문객들을 직접 챙겨야 하는 전통 아닌 사회적 분위기에 고인을 제대로 애도하기 힘들다. 가장 최악이라고 느꼈던 것이 우리는 죽을 때조차 이 자본주의에서 벗어날 수 없다는 것이다. 죽으면 돈이 나오기도 하고 들기도 한다.

고인이 어떤 삶을 살았고, 어떤 신념과 가치관을 가진 사람이었고, 어떻게 삶과 죽음을 생각했던 사람인지, 어떤 것에 사랑과 열정을 가졌던 사람인지, 누구에게 애정을 쏟았고 어떤 이들과 관계를 맺었는지…. 이런 것들은 모두 돈의 뒷전이 되는 것이다.

좀 딴 얘기일지 모르겠지만 결혼식의 경우, 형식과 자본의 스케일에 집중한 결혼식, 반대로 소수의 사람들을 불러 간소하게 차리는 스몰 웨딩, 그리고 아예 결혼식을 치르지 않고 혼인 서약서만 쓰는 여러 옵션들이 존재한다. 장례식도 이런 옵션의 다양함이 필요하지 않나 싶다. 많은 이들이 ‘죽음’이라는 사회적으로 기피하고 쉬쉬하는 분위기에 맞추어 전통적인 ‘장례식’의 형식에 그저 그렇게 따르고 있지 않나 싶다. 나도 그랬고.

사실 어쩌면 이 죽음조차 자본에 놀아나야 하는 우리나라 국민들 대부분이 겪게 되는 죽음과 그에 이어지는 장례식의 모습 때문에 우리 사회 속 ‘죽음’이 더 안타깝고 마냥 슬픈 일이 되었지 않았나라는 생각도 든다. 만약 장례식이 다른 형태라면? <차차차원이 다다른 차원>과 같은 모습이라면? ‘죽음’이 우리의 인식 속에서 지금보다 좀 더 숭고함을 가질 수 있지 않을까?

[신유정 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록