[Opinion] 정처 없는 질주, 그 불안함에 대하여 [미술]

-

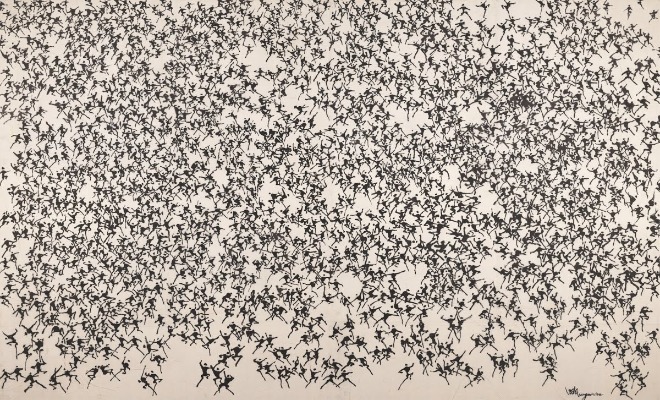

이응노, <군상>, 1986, 한지에 먹, 167x266cm, 이응노미술관 소장

브레이크 없이 아무렇게나 질주하는 자동차가 무섭듯이, 고암 이응노의 <군상>은 내게 ‘불안’ 그 자체로 다가왔다. 미술관에서 이 작품의 원본을 처음 본 순간, 마치 발이 얼어붙은 듯 그 앞에서 한참을 떠날 수 없던 기억이 난다. 신기하게도 작품을 들여다볼수록 마치 작품 안 사람들과 함께 달려가는 듯했고, 거대한 군상에 밟힐 것 같은 불안한 감정이 들었다. 이러한 감정의 원인과 흐름을 탐구해보고자 이 작품을 주제로 글을 쓰게 되었다.

실제로 보니 더 컸던 한지 위에 수묵으로 조그맣게 그려진 사람들이 ‘점’처럼 빼곡히 있다. 확대해 보면 두 팔과 다리를 펼치고 역동적으로 움직이는 사람들의 ‘형태’도 볼 수 있다. 이 밖에 손을 맞잡고 있거나 몸이 서로 엉겨 붙은 사람도 있으며 넘어진 것처럼 보이는 사람도 있다. 이러한 점과 같은 사람들은 서로 무리를 이루어 ‘선’의 모양을 띠기도 한다. 하지만 선들이 모여 하나의 ‘면’을 구성한다고는 보기는 어렵다.

이러한 특징들은 불안을 유발하는 두 가지 요소가 된다. 먼저 연결되지만 해체된다는 지점이다. 작품 안 이들은 서로 손을 잡고 있고 연결되고 있다. 하지만 위에서 보았듯이 회화 방식에서 사람들을 하나로 묶어주는 요소가 없기에 산만한 느낌을 주며 확실함이 없다.

두 번째는 어디에도 속하지 못한다는 ‘장소’적인 측면 때문이다. 원근법이나 명암 효과, 일정한 간격 등 안정감을 줄 수 있는 특징적 요소를 볼 수 없어서 불안감을 조성한다. 어떤 방향을 향해 모두가 빠른 속도로 달리고 있지만 어디에 도달하며, 어디에 속해있는지조차 모르기에 불안한 현대인의 모습이 보이기 때문이다. 그리고 불안을 형성하는 요소는 당시 사회적 상황과 함께 바라볼 때, 더 두드러진다. 작가는 독재 타도를 외치는 당시 광주민주화운동의 목소리에도 그저 묵인하지 않는다.

“나의 그림은 추상적인 표현이었으나, 1980년 5월의 광주민주화운동이 발생한 뒤로 좀 더 사람들에게 호소 되는 구상적인 요소를 그림 속에 가져왔다. 2백 호의 화면에 수천 명 군중의 움직임을 그려 넣었다”

위처럼 고암은 광주민주화운동에서 벌어진 학살의 아픔을 느끼고, 민중의 항거와 운동을 주제로 한 작품을 만든다. 또 그는 실제로 다음과 같이 밝혔다. “광주항쟁을 계기로 내 그림도 변화되었어요. 1967년부터 3년간의 형무소 생활은 아직 내면의 싹이었지요. 이제부터 나 자신 스스로 저 민중 속에 뛰어들어 여생을 보낼 생각입니다. 매일 매일 군중의 외침을 캔버스에 옮겨내고 있지요.” (최인순, 2005)

즉, 이응노의 <군상>은 군중의 외침을 기억하고 국가의 상황에 탄식하면서 기록하기 위한 목적으로 제작되었다. 이러한 작품의 내부와 외부를 종합적으로 이해했을 때, 이 작품은 ‘민주주의를 향한 민중의 저항 의식’, 또는 그 속에 있는 혼돈의 감정으로 이해할 수 있다. 그리고 나아가 <군중>은 ‘불안’의 측면에서 현대사회와도 연결 지을 수 있다.

뒤르케임이 제시한 ‘아노미’ 개념을 통해, 그림에 연결된 두 시대를 비교해볼 수도 있다. 작품이 그려진 시기는 독재 정부 측면에서 표면적 아노미 사회로 볼 수 있고, 현재는 결과와 경쟁을 중시하는 신자유주의의 흐름에서 심리적 아노미 현상으로 바라볼 수 있기 때문이다. 작품이 그려진 역사적 배경은 다르나 개인과 집단, 국가 사이의 경제적ㆍ심리적 격차가 멀어진 아노미적 측면에서 공통적으로 분석해볼 수 있다.

다시 '불안'이라는 키워드에 집중해보자. 정신의학자 빅터 프랭클이 “시련은 그것의 의미를 알게 되는 순간 시련이기를 멈춘다”라고 했듯이, 우리는 불안을 부정하는 것이 아니라 똑바로 직면할 때, 조금이나마 불안을 해소할 수 있을 것이다. 만약 휘몰아치는 사회 속에서 불안을 느끼고 있다면, 사회를 보는 것처럼 작품 <군상>을 바라보고, 그 안에 묻혀있던 자신의 목소리에 더 귀 기울여 보는 것이 어떨까.

*

짧게나마, 작품 앞에서 느꼈던 '불안'이라는 감상을 중심으로 작품의 안과 밖을 살펴보았다. 작품 앞에서 든 감정을 흘려보내지 말고 깊이 간직할 때, 작품은 당신에게 살아 움직이는 것이 될 것이다.

* 참고 문헌

- 네이버 지식백과(두산백과), ‘군상[群像]’

- 최인순, 「고암 이응노의 회화에 관한 연구-1980년대 군상연작을 중심으로」,

계명대학교 교육대학원 석사학위논문, 미술교육전공, 2005, pp. 9-29

[심은혜 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.>

[심은혜 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.> 위로

위로 목록

목록