[Opinion]즐거운 나의 집, Home, Where the heart is[시각예술]

-

"우리 삶에는 유년시절을 보냈던 기억의 집, 현재 살고 있는 집, 살아보고 싶은 꿈속의 집이 있다.

이 세 가지가 하나 된 집에 사는 사람은 인간으로서 참 행복한 사람이다."

-정기용, 2005

* 14.12.21

Home, Where I am

나는 이때 당시 내가 원래 살고 있던 집이 아닌,

4분의 3은 오빠의 물건 4분의 1은 내 물건으로 채워진 집에서 살고 있었다.

불과 1년 전만 해도 내가 오빠 집에서 생활을 하게 되리라곤 생각하지 못 했다.

서울에 사는 오빠 덕분에 혼자 무섭게 자취하는 것도 아니고,

불편하게 남과 같이 사는 것도 아닌 혜택을 분명 얻고 있었다.

하지만 가끔, 아니 자주, 아니 항상 오빠랑 다투게 될 때면 예민한 오빠가 무서웠고,

그에 따라 짜증만 내는 모습도 무서웠다.

그리고 가족임에도 불구하고 오빠와 같이 생활하는 건 상상이상으로 불편한 일이었다. 남보다 더 어쩌면

오빠는 남자, 나는 여자라 서라는 간단한 이유가 아니다.(그런 건 오히려 초월하게 된다.)

'우리 집'이 아닌 이상, 모든 게 익숙해지기까지는 시간이 걸렸고

그 과정 속에서 수많은 충돌을 겪었고, 정리하며 깨끗이 지내고 가자던 나의 초심은 일순간 흐트러졌다.

왜 우리 집은 하나여야만 했지. 왜 그다음 단계는 없었을까.

그리웠다. 원래 살던 '나의 집'이. 엄마 아빠 강아지가 너무 그리웠다.친구들도, 들어가면 아늑한 내 방도 모든 게 그리웠다.

편하게 먹고 싶은 걸 해 먹을 수 있는 부엌도 그리웠고, 보지도 않던 텔레비전이 참 보고 싶었다.

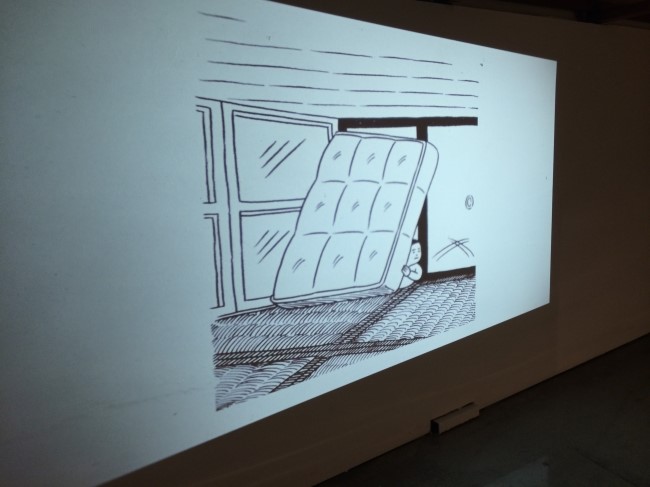

딱 하나 바라는 게 있었다면 칸막이. 공간. 그냥 '나만의 공간'이 필요했다.오빠의 자취방은 다 큰 애들 두 명이서 살기엔 비좁았다.

그나마 일상 패턴이 다른 둘이었기에 숨통을 틀 수 있었던 걸지도 모른다.

하나의 공간이 오로지 내 것이 되기까지 쏟아부어야 하는 시간, 정성은 꽤 많이 들어간다.

그리고 '내 집, 나의 방'이라고 말할 수 있다는 건 그곳에 있을 땐 심적으로 편안한 상태라는 걸 말해주는 증거다.

이때 나는 정말이지 나의 집이 그리웠고 필요했으며 나의 현실을 외면하고 싶었다.

떠나왔음에도 다시 또 떠나고 싶었다. 내 삶의 크기가 커지기는커녕 딱 여기까지,라고 단정 짓는 것 같았다.

* 집에 대한 세 가지 이야기

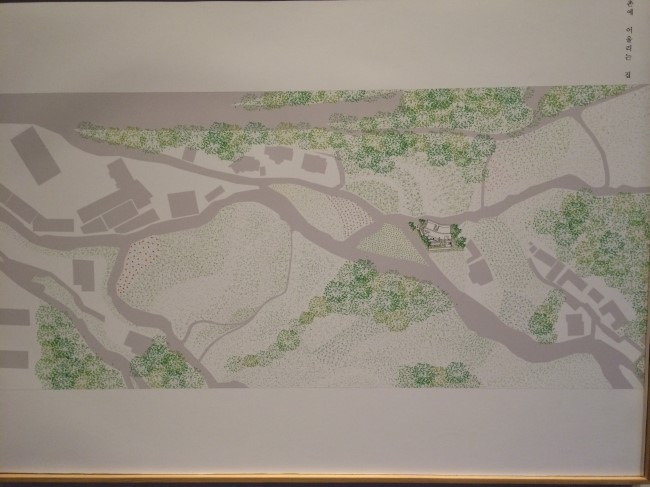

기억의 집, 현재 사는 집, 꿈속의 집-

기억의 집

현실에 뒤처지지 않도록 간신히 시간을 붙잡으며 살고 있는 가운데,

나이를 하나씩 먹어감에 따라 옛 기억이 희미해져 가지만,

기억의 잔상이라도 좋으니 이것 또한 간신히 붙잡으며 살고 있다.

그것은 아마 나를 살아가게 하는 근거가 되기 때문이다.

아무도 안 보는 가족앨범의 먼지를 가끔씩 털어내는 사람은 나였다.

보고 또 본 사진이지만 어릴 때의 나, 오빠, 그리고 엄마 아빠를 보는 게 너무나도 즐거웠기 때문이다.

만화책보다도 재밌는 게 '2살 동생을 울리고도 재밌다는 표정을 짓는 6살 오빠의 사진' 시리즈다.

혼자 사는 사람에겐 그리울 수도, 생소할 수도 있는 말.

그래서 내가 혼자 살게 되리란 건 정말 상상도 못하겠다.

그때도 지금도

내가 신발을 벗고 '다녀왔습니다'라고 낭랑히 외치면

엄마는 하던 일을 멈추거나, 뭘 하던 중이라도 '어~그래!!'라고 낭랑히 대답하셨다.

우리 둘 다 습관적으로 튀어나오는 말이지만 안 하면 허전한 말임에 분명하다.

나중에 내 꿈의 집에서도 들을 수 있었으면 좋겠다.

너무나도 익숙한 사물들... 아빠는 회사에서 근면 성실히 일해서 여러 감사패를 받았었고

엄마는 절대 밖에는 내놓진 않았지만(먼지 쌓이는걸 정말 싫어하셨다.)

찻장에는 꼭 와인 잔 와 정체를 알 수 없는 그릇들을 항상 장식하곤 했다.

그 당시엔 저러한 물건들을 진열해 놓는 게 유행이었나 보다. 누구의 집을 가도 비슷한 풍경이었으니깐.

아쉽게도, 지금은 거의 다 버리고 없다. (누구의 집도 비슷하겠지?)

우린 정말 비슷한 모습의 집에서 자라고 컸나보다.

우리가 자취를 감춘 후에도 이것들은 남겠지

그리고 우리가 사졌다는 사실을 끝내 모르겠지.

-보르헤스 <사물들>

만든 사람도 먹은 사람도 기분 좋아지는 말

'잘 먹었습니다.'

저녁 때돌아갈 집이 있다는 것

저녁 때돌아갈 집이 있다는 것

힘들 때마음속으로 생각할 사람이 있다는 것

외로울 때혼자서 부를 노래 있다는 것

-나태주, 행복

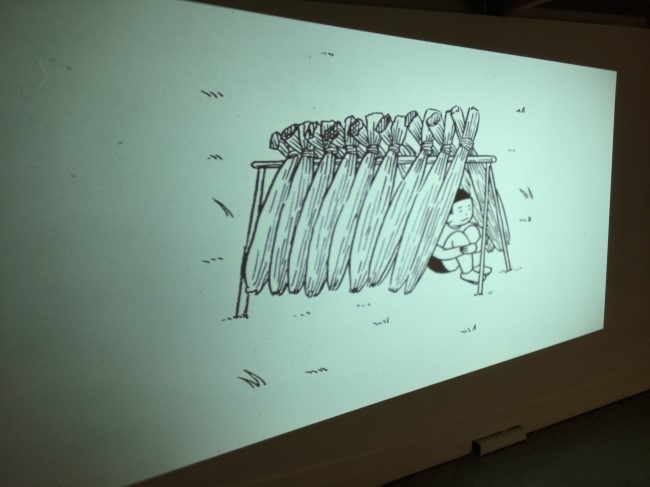

너무 귀여워서 어쩔 줄 몰랐던 비밀기지 속비밀기지들소장하고 싶은 공간이었다. *_*누구나 어릴 때 집이든 집 앞 주차장이든자기만의 비밀기지가 있었으리라. 자기 방이 있든 없든'비밀기지'는 무조건 있어야 했다. 엄마의 등짝 스매싱을 맞는 한이 있더라도그곳은 조금 복잡해야 했다.이를테면, 오빠방 (내 방은 시시하다) 두 번째 장롱 속과 피아노 의자를 연결한 그 공간은 나의 첫 번째 비밀기지였다.그렇게 커가면서 두 번째 비밀기지.. (책상 밑) 세 번째는.. 없었다. 그때쯤엔 중학생이었을 테다.이제 난 따로 비밀기지를 만들진 않는다. 그저 내 몸뚱아리 뉘일 수 있는 내 침대가 최고의 공간이다.방을 갖게 된 순간 나는 어찌할 바를 몰랐다.바로 전날 밤 어린이에 불과하던내가 소년이 되었다. -아나톨 프랑스

너무 귀여워서 어쩔 줄 몰랐던 비밀기지 속비밀기지들소장하고 싶은 공간이었다. *_*누구나 어릴 때 집이든 집 앞 주차장이든자기만의 비밀기지가 있었으리라. 자기 방이 있든 없든'비밀기지'는 무조건 있어야 했다. 엄마의 등짝 스매싱을 맞는 한이 있더라도그곳은 조금 복잡해야 했다.이를테면, 오빠방 (내 방은 시시하다) 두 번째 장롱 속과 피아노 의자를 연결한 그 공간은 나의 첫 번째 비밀기지였다.그렇게 커가면서 두 번째 비밀기지.. (책상 밑) 세 번째는.. 없었다. 그때쯤엔 중학생이었을 테다.이제 난 따로 비밀기지를 만들진 않는다. 그저 내 몸뚱아리 뉘일 수 있는 내 침대가 최고의 공간이다.방을 갖게 된 순간 나는 어찌할 바를 몰랐다.바로 전날 밤 어린이에 불과하던내가 소년이 되었다. -아나톨 프랑스

살고 있는 집

살고 있는 집

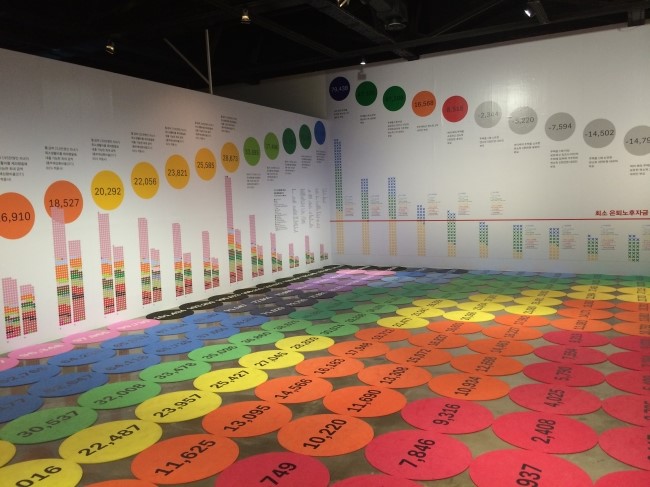

보다 현실을 마주하게 하고 찬물을 끼얹는 것과 같은 효과로우리 앞에 처한 상황을 깨닫게 한다.'서울에서 집 구하는 게 하늘의 별 따기'라는 말이 이해가 갔던 순간이다.어마어마한 숫자들을 보고 좀 놀란건 사실이다.서울과 서울의 갭도 엄청나지만 지방과 서울의 갭도 엄청 크다는 사실을 그때 직시하게 된 것 같다.

사람은 현실 속에 살아야만 하지만

이상을 버려서는 안된다.

현실에서 벗어난 이상은 언제나 필요하기 마련이고

이상에서 달콤한 낮잠을 자다가도 긴장이 필요한 현실 또한 필요하기 마련이다.

그런 의미에서 삶은 참 재미있지 않은가??

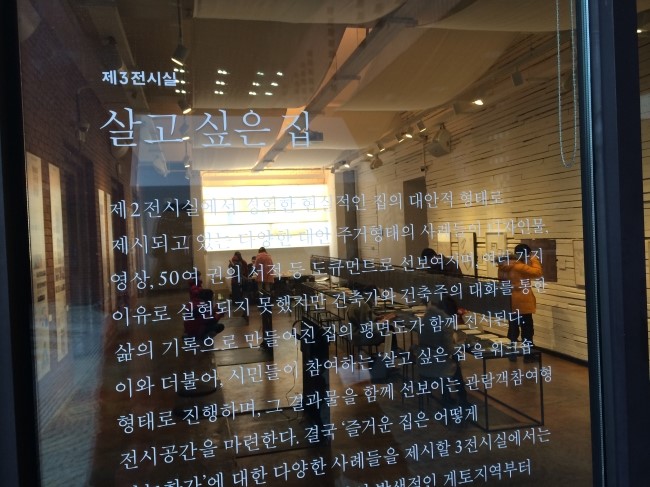

살고 싶은 집

나아진다는 게 무엇인지는 모르겠지만어쨌든 그저 내가 편하게 몸 뉘일 수 있는, 따뜻한 (점점 늘어날지 모르는 조건들이지만..)

그런 집에서 살고 싶다. 소박하게 행복하게.

내 삶의 성좌가 여러 개 있다면

유년시절의 빛났던 성좌 하나,

현재의 빛나고 있는 성좌 하나,

아직 무언가에 가려져 있지만 언젠간 빛날 성좌 하나

이렇게 세 성좌를 따뜻하고 또 세심하게 느낄 수 있게 해줬던

즐거운 나의 집 전시 :-)

[한은정 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.>

[한은정 에디터]<저작권자 ⓒ아트인사이트 & www.artinsight.co.kr 무단전재-재배포금지.>